| |

| L’Androide

post-fordista: corpi artificiali | |

| di Carmine Treanni | |

|

L’androide occupa un posto rilevante nell’immaginario collettivo fantascientifico,

pur essendo, forse, meno noto dei suoi parenti,

il robot e il cyborg. Anzi, spesso vengono ritenuti sinonimi, ma in realtà hanno

un significato diverso, che vale la pena ricordare brevemente.

Il

cyborg ("organismo cibernetico" o "uomo bionico"), invece,

indica una creatura che combina parti organiche e meccaniche. Una sorta di

ibrido, dunque, fra il robot e l’essere umano. Androide,

infine, deriva dal greco anèr, andròs,

"uomo", e che quindi può essere tradotto "a forma d'uomo".

La coniazione del termine si fa generalmente risalire al filosofo, teologo e

scienziato S. Alberto Magno (1204-1282), che la utilizzò per definire esseri

viventi creati dall'uomo per via alchemica, ma il primo ad utilizzarla in un

romanzo fu Mathias Villiers de l'Isle-Adam (1838-1889) in Eva futura (L'Ève future,

1886), nel quale il protagonista è addirittura Thomas Edison. Le tre

figure – il robot, il cyborg e l’androide - seppur apparse in tempi diversi nell’Immaginario

collettivo, hanno, comunque, segnato il Novecento, grazie ai numerosi romanzi e

ai film di cui sono stati protagonisti. Per questo ci sembrano le più adatte a

descrivere i profondi mutamenti intervenuti nelle forme di organizzazione del

lavoro, a partire dalla fabbrica taylorista fino all’emergere di un nuovo modo

di concepire il lavoro che viene normalmente riassunto dalla parola

“flessibile” o “atipico”. La

catena di montaggio e il robot “Cominciai

a pensare ai robot come a prodotti industriali costruiti da tecnici animati da

intenti puramente pratici. Li vedevo come macchine, insomma, dotate di

dispositivi di sicurezza che gli impedivano di diventare una minaccia, e

destinate a lavori particolari che non implicavano necessariamente l’insorgere

dell’elemento patetico”[1].

Con queste parole, Isaac Asimov descrive la sua concezione di robot, a cui Questa

concezione trovò sintesi nelle famose Tre

Leggi della Robotica, formulate per la prima volta nel racconto Circolo vizioso (Runaround, 1942), ma la stessa parola Robotica fu coniata proprio

in quell’occasione, designando così la scienza che studia i robot. L’idea di

robot di Asimov è un concetto nato in piena era fordista, ossia di massima

espansione del capitalismo che assunse nella fabbrica e nell’operaio i simboli

più rappresentativi. Tuttavia è nell’organizzazione del lavoro che si svela il

capitalismo. La produzione industriale, esemplificata

nell’Officina, si caratterizzava fino all’inizio del Novecento per l’utilizzo

di macchinari generici, in grado di realizzare pochi manufatti, servendosi di

un nutrito gruppo di operai specializzati nell’assemblaggio di componenti,

perlopiù provenienti dalle botteghe artigiane. Ben presto, operai e macchinari

vennero concentrati in fabbriche sempre più grandi. Da un lato, questo

evidenziava l’enorme potenziale delle fabbriche e della produzione che da lì a

poco sarebbe diventata di massa e dall’altro cominciava a porre problemi

ingenti sul fronte dell’organizzazione. A risolvere la contraddizione ci pensò

Frederick Winslow Taylor. L’osservazione di Taylor è cruciale: le attività

industriali sono limitate nelle loro potenzialità, perché non esiste una

sistematizzazione delle modalità e dei processi di produzione, dato che la loro

la conoscenza è basata soprattutto sull’oralità.

[1] Isaac Asimov, Tutti

i miei robot, Mondadori, Milano 1985

| |

La

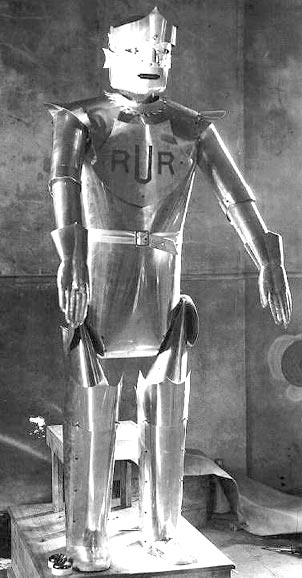

parola robot è stata usata per la prima volta dallo scrittore e drammaturgo

ceco Karel Čapek, nel romanzo RUR -

Rossum's Universal Robots (1920), dove appaiono uomini artificiali,

utilizzati come forza lavoro a basso costo. Il termine denota, comunque, da

quel momento in poi, un uomo meccanico, un essere dotato di un corpo

interamente artificiale.

La

parola robot è stata usata per la prima volta dallo scrittore e drammaturgo

ceco Karel Čapek, nel romanzo RUR -

Rossum's Universal Robots (1920), dove appaiono uomini artificiali,

utilizzati come forza lavoro a basso costo. Il termine denota, comunque, da

quel momento in poi, un uomo meccanico, un essere dotato di un corpo

interamente artificiale.  deve

molta della sua notorietà come scrittore di fantascienza, al punto da essere

considerato il padre del moderno concetto di robot.

deve

molta della sua notorietà come scrittore di fantascienza, al punto da essere

considerato il padre del moderno concetto di robot.