- di Fausto Vernazzani

- SOMMARIO

Nihon e no kaiki è il 1938 visto

da Hagiwara Sakutarō, è il suo Ritorno al Giappone,

un poema incasellato nella modernità del Sol Levante, sparso

nel continente asiatico in una cruenta invasione della Cina e prossimo

al farsi strada a suon di bombardamenti nel secondo conflitto mondiale.

Il ritorno al Giappone è un’idea tipicamente

moderna, il lamento di uno scrittore e dei suoi intellettuali

contemporanei schierato contro il processo di occidentalizzazione

avviato dalla restaurazione dell’era Meiji, colpevole di aver

tolto al Giappone proprio ciò che lo rendeva, appunto,

Giappone, con la sua inamovibile storia millenaria. L’idea

stessa di uno stato nipponico scomparso nell’approssimarsi

della piena globalizzazione è nata dalle incredibili

comodità importate dall’Ovest. Con la schiena

poggiata sui cuscini di un divano europeo si è formata una

tradizione filtrata con occhi diversi da quelli di chi quello stato lo

visse prima dell’apertura forzata imposta

dall’Ammiraglio Perry nel 1853. Il “ritorno al

Giappone” fu un tratto che accomunò vari

scrittori, non tutti disposti come Jun’ichiro Tanizaki (1886

– 1965) a riconoscere, ma non per forza accettare, la ferma

presenza della cultura Occidentale, statunitense più di

altre, nel Giappone del XX secolo. Dall’alto del presente

guardare questo specifico aspetto del passato rende ancor

più curiosa la lettura di Norwegian Wood

di Haruki Murakami, pubblicato in patria nel 1987 e arrivato in Italia

solo nel 1993 col titolo Tokyo Blues, prima di

essere riassestato nei suoi caratteri originali nella nuova edizione

Einaudi. Murakami scrive un romanzo che rispecchia

l’Occidente letterario e anziché abbracciare la

propria fascinazione per l’Europa e gli Stati Uniti la fa sua

con sottigliezza. Citandola a gran voce ne prende gli schemi e con un

calcolo elegante dà come risultato un’opera

giovanile di pregevole fattura. La nostalgia è la chiave

d’apertura, Toru Watanabe è in viaggio in Europa

quando sente delle note a lui molto familiari, quelle dei Beatles e

della loro Norwegian Wood dall’album Rubber

Soul (1966), su cui si troverà a viaggiare per

tornare indietro nel tempo ai suoi giorni a Tokyo. Gli anni Ottanta

cedono il passo ai Sessanta della contestazione studentesca, successiva

all’evento che cambiò per sempre la sua vita: la

morte di Kizuki, l’amico dell’infanzia, con cui

aveva saldato un sottinteso patto per un futuro in compagnia, insieme

alla sua fidanzata, Naoko. Una felicità e un futuro

sottratti per il suo improvviso suicidio. Sfuggire al vuoto per lui

è possibile allontanandosi dalla sua città e

facendosi accogliere da Tokyo, un college qualsiasi, non importa la

qualità né la materia di studio, quanto basta

sono i libri in cui affondare e un’esistenza diretta verso il

futuro per semplice inerzia. A interrompere il passaggio è

l’amore, la riscoperta di un rapporto nuovo con Naoko,

ragazza frantumata dal suicidio di Kizuki in ritiro

spirituale in montagna, e Midori, giovane indipendente e collega di

studi di Watanabe; tra le due divide la sua storia, con

sincerità per entrambe e scarsità di sogni da

raccontare. Mai senza un libro tra le mani o nei pensieri. Toru

Watanabe è Il giovane Holden, il libro e

non solo il protagonista, è l’incarnazione delle

pagine di Jerome D. Salinger e allo stesso tempo il Nick Carraway de Il

grande Gatsby, l’uomo che condivide

l’intimità timida tra due persone

finché una di queste non è strappata a questa

terra. È in viaggio verso La montagna incantata

di Thomas Mann, lassù dove Naoko cerca in qualche modo di

ricucire la propria mente. Norwegian Wood

è un mosaico letterario posto sullo sfondo di un Giappone

che da poco ha superato gli anni raccontati da Nagisa Ōshima col

classico Racconto crudele della giovinezza (1960).

È pura passione messa in scena. Il fine lavoro di Murakami

è parte di un largo intreccio, una lettura collegata alla

propria educazione che rende il mondo personale

come scrisse Cormac McCarthy in The Sunset Limited

(2008). La vita di Watanabe è il riflesso della sua

educazione. Di qui la grande difficoltà: come trasferire un

lavoro così personale, come del resto ogni opera letteraria

degna di questo nome, in un’opera cinematografica che ne sia

adattamento? Per molti anni Murakami si è rifiutato di far

avvicinare chicchessia ai suoi lavori, finché Tony

Takitani non fu ceduto e trasposto sul grande schermo e un

promettente regista vietnamita si è affacciato alla sua

porta. Tran Anh Hung si offrì per potersi sedere sulla

spalla del gigante Murakami, con un curriculum fatto di allori raccolti

nei maggiori festival europei: il suo esordio Il profumo

della papaya verde vinse la Camera d’Or al Festival

di Cannes, il successivo Cyclo fece suo il Leone

d’Oro alla Mostra d’Arte Cinematografica di

Venezia, il quarto gli riempì il set di star internazionali

e panasiatiche come Josh Hartnett, Elias Koteas, Shawn Yue e Lee

Byung-hun. Sulla carta Tran Anh Hung era destinato al successo e forse

grazie a questo sopportò con facilità le ritrosie

dei giapponesi a cui un regista vietnamita non andava giù.

Nihon e no kaiki, ancora lui, resuscita sulla bocca del

pubblico a cui interessa vedere un giapponese trasporre sul grande

schermo un loro classico contemporaneo, un po’ come negli

Stati Uniti si levò subito un gran chiasso non appena la

prominente mascella di Kurt Russell fu oscurata all’idea che

l’inglese Tom Hardy potesse prendere il ruolo di Snake

Plissken nel remake di 1997: Fuga da New York.

Adattare è un lavoro a cui si giunge da autori e spettatori

attraverso un bivio: soddisfare le aspettative e i desideri del

pubblico o tentare la più impervia via lastricata dal

proprio mondo personale. Il solito dilemma. Fedeltà alla

linea oppure sperare di poter arrivare in cima alle spalle del gigante

non da nano come vorrebbe la citazione in una delle sue tante

sfumature, ma da gigante a sua volta. Il rischio fa parte di entrambi,

la storia del cinema ha visto dalle poltroncine miriadi di fallimenti e

tonnellate di successi. Tran Anh Hung con Norwegian Wood

ha optato all’apparenza per la fedeltà: seguire

pedissequamente la narrazione scritta di Murakami e trasformarla in

immagini, scegliendo di rinunciare però ai tratti esteriori

che sulla carta caratterizzano i personaggi e la storia, rendendo la

fedeltà uno sbiadito atto d’amore. Spaccando il

film in mille pezzi per cercare una scena fedele fin nel midollo

è un’impresa degna di Noè. Esistono

frammenti identici, come l’interruzione della lezione sulle

tragedie greche, ma talmente piccoli da essere irrilevanti. Sono

immagini svuotate, volti umani privi di connotati definiti, solo ombre

delle pagine di Murakami, personaggi estratti e gettati in luoghi

decontestualizzati: il periodo storico, la natura stessa del ricordo

sono annullati in favore di luoghi che non siano altro che la cornice

della loro attività mentale. Chiusi tra quattro mura oppure

tra i quattro lati dello schermo quando sguinzagliati negli spazi

aperti.

Nihon e no kaiki è il 1938 visto

da Hagiwara Sakutarō, è il suo Ritorno al Giappone,

un poema incasellato nella modernità del Sol Levante, sparso

nel continente asiatico in una cruenta invasione della Cina e prossimo

al farsi strada a suon di bombardamenti nel secondo conflitto mondiale.

Il ritorno al Giappone è un’idea tipicamente

moderna, il lamento di uno scrittore e dei suoi intellettuali

contemporanei schierato contro il processo di occidentalizzazione

avviato dalla restaurazione dell’era Meiji, colpevole di aver

tolto al Giappone proprio ciò che lo rendeva, appunto,

Giappone, con la sua inamovibile storia millenaria. L’idea

stessa di uno stato nipponico scomparso nell’approssimarsi

della piena globalizzazione è nata dalle incredibili

comodità importate dall’Ovest. Con la schiena

poggiata sui cuscini di un divano europeo si è formata una

tradizione filtrata con occhi diversi da quelli di chi quello stato lo

visse prima dell’apertura forzata imposta

dall’Ammiraglio Perry nel 1853. Il “ritorno al

Giappone” fu un tratto che accomunò vari

scrittori, non tutti disposti come Jun’ichiro Tanizaki (1886

– 1965) a riconoscere, ma non per forza accettare, la ferma

presenza della cultura Occidentale, statunitense più di

altre, nel Giappone del XX secolo. Dall’alto del presente

guardare questo specifico aspetto del passato rende ancor

più curiosa la lettura di Norwegian Wood

di Haruki Murakami, pubblicato in patria nel 1987 e arrivato in Italia

solo nel 1993 col titolo Tokyo Blues, prima di

essere riassestato nei suoi caratteri originali nella nuova edizione

Einaudi. Murakami scrive un romanzo che rispecchia

l’Occidente letterario e anziché abbracciare la

propria fascinazione per l’Europa e gli Stati Uniti la fa sua

con sottigliezza. Citandola a gran voce ne prende gli schemi e con un

calcolo elegante dà come risultato un’opera

giovanile di pregevole fattura. La nostalgia è la chiave

d’apertura, Toru Watanabe è in viaggio in Europa

quando sente delle note a lui molto familiari, quelle dei Beatles e

della loro Norwegian Wood dall’album Rubber

Soul (1966), su cui si troverà a viaggiare per

tornare indietro nel tempo ai suoi giorni a Tokyo. Gli anni Ottanta

cedono il passo ai Sessanta della contestazione studentesca, successiva

all’evento che cambiò per sempre la sua vita: la

morte di Kizuki, l’amico dell’infanzia, con cui

aveva saldato un sottinteso patto per un futuro in compagnia, insieme

alla sua fidanzata, Naoko. Una felicità e un futuro

sottratti per il suo improvviso suicidio. Sfuggire al vuoto per lui

è possibile allontanandosi dalla sua città e

facendosi accogliere da Tokyo, un college qualsiasi, non importa la

qualità né la materia di studio, quanto basta

sono i libri in cui affondare e un’esistenza diretta verso il

futuro per semplice inerzia. A interrompere il passaggio è

l’amore, la riscoperta di un rapporto nuovo con Naoko,

ragazza frantumata dal suicidio di Kizuki in ritiro

spirituale in montagna, e Midori, giovane indipendente e collega di

studi di Watanabe; tra le due divide la sua storia, con

sincerità per entrambe e scarsità di sogni da

raccontare. Mai senza un libro tra le mani o nei pensieri. Toru

Watanabe è Il giovane Holden, il libro e

non solo il protagonista, è l’incarnazione delle

pagine di Jerome D. Salinger e allo stesso tempo il Nick Carraway de Il

grande Gatsby, l’uomo che condivide

l’intimità timida tra due persone

finché una di queste non è strappata a questa

terra. È in viaggio verso La montagna incantata

di Thomas Mann, lassù dove Naoko cerca in qualche modo di

ricucire la propria mente. Norwegian Wood

è un mosaico letterario posto sullo sfondo di un Giappone

che da poco ha superato gli anni raccontati da Nagisa Ōshima col

classico Racconto crudele della giovinezza (1960).

È pura passione messa in scena. Il fine lavoro di Murakami

è parte di un largo intreccio, una lettura collegata alla

propria educazione che rende il mondo personale

come scrisse Cormac McCarthy in The Sunset Limited

(2008). La vita di Watanabe è il riflesso della sua

educazione. Di qui la grande difficoltà: come trasferire un

lavoro così personale, come del resto ogni opera letteraria

degna di questo nome, in un’opera cinematografica che ne sia

adattamento? Per molti anni Murakami si è rifiutato di far

avvicinare chicchessia ai suoi lavori, finché Tony

Takitani non fu ceduto e trasposto sul grande schermo e un

promettente regista vietnamita si è affacciato alla sua

porta. Tran Anh Hung si offrì per potersi sedere sulla

spalla del gigante Murakami, con un curriculum fatto di allori raccolti

nei maggiori festival europei: il suo esordio Il profumo

della papaya verde vinse la Camera d’Or al Festival

di Cannes, il successivo Cyclo fece suo il Leone

d’Oro alla Mostra d’Arte Cinematografica di

Venezia, il quarto gli riempì il set di star internazionali

e panasiatiche come Josh Hartnett, Elias Koteas, Shawn Yue e Lee

Byung-hun. Sulla carta Tran Anh Hung era destinato al successo e forse

grazie a questo sopportò con facilità le ritrosie

dei giapponesi a cui un regista vietnamita non andava giù.

Nihon e no kaiki, ancora lui, resuscita sulla bocca del

pubblico a cui interessa vedere un giapponese trasporre sul grande

schermo un loro classico contemporaneo, un po’ come negli

Stati Uniti si levò subito un gran chiasso non appena la

prominente mascella di Kurt Russell fu oscurata all’idea che

l’inglese Tom Hardy potesse prendere il ruolo di Snake

Plissken nel remake di 1997: Fuga da New York.

Adattare è un lavoro a cui si giunge da autori e spettatori

attraverso un bivio: soddisfare le aspettative e i desideri del

pubblico o tentare la più impervia via lastricata dal

proprio mondo personale. Il solito dilemma. Fedeltà alla

linea oppure sperare di poter arrivare in cima alle spalle del gigante

non da nano come vorrebbe la citazione in una delle sue tante

sfumature, ma da gigante a sua volta. Il rischio fa parte di entrambi,

la storia del cinema ha visto dalle poltroncine miriadi di fallimenti e

tonnellate di successi. Tran Anh Hung con Norwegian Wood

ha optato all’apparenza per la fedeltà: seguire

pedissequamente la narrazione scritta di Murakami e trasformarla in

immagini, scegliendo di rinunciare però ai tratti esteriori

che sulla carta caratterizzano i personaggi e la storia, rendendo la

fedeltà uno sbiadito atto d’amore. Spaccando il

film in mille pezzi per cercare una scena fedele fin nel midollo

è un’impresa degna di Noè. Esistono

frammenti identici, come l’interruzione della lezione sulle

tragedie greche, ma talmente piccoli da essere irrilevanti. Sono

immagini svuotate, volti umani privi di connotati definiti, solo ombre

delle pagine di Murakami, personaggi estratti e gettati in luoghi

decontestualizzati: il periodo storico, la natura stessa del ricordo

sono annullati in favore di luoghi che non siano altro che la cornice

della loro attività mentale. Chiusi tra quattro mura oppure

tra i quattro lati dello schermo quando sguinzagliati negli spazi

aperti.

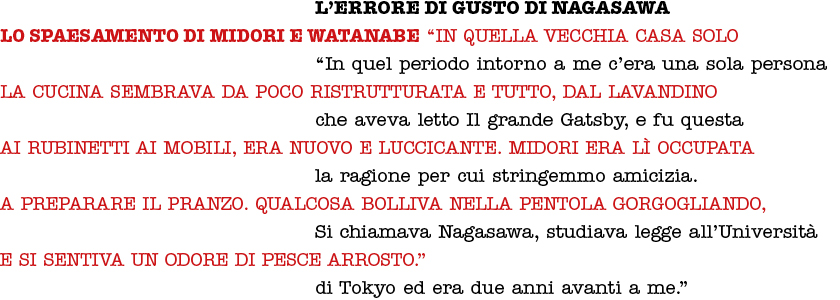

Uno degli esempi più vicini al

concetto di fedeltà è l’equivalente del

seguente passaggio dal libro di Murakami:

“In quella vecchia casa solo la cucina sembrava da poco ristrutturata e tutto, dal lavandino ai rubinetti ai mobili, era nuovo e luccicante. Midori era lì occupata a preparare il pranzo. Qualcosa bolliva nella pentola gorgogliando, e si sentiva un odore di pesce arrosto”.

È il pranzo tra Midori e Watanabe, un lungo incontro sentimentale fatto di convenevoli, chiacchiere casuali e soprattutto uno scambio di vuoti: né Midori né Watanabe possono dire di avere una vita piena, entrambi con tragedie a pesare sul cuore, a schiacciare il futuro. Si parla della cucina del Kansai da cui Watanabe proviene e di come Midori, originaria della capitale nipponica, abbia imparato a dominare i fornelli, della fuga in Uruguay del padre di lei, di un’adolescenza passata a volte con lo stesso reggiseno per mesi pur di avere soldi per comprare le padelle giuste. I due ragazzi conversano, arrivano persino a cantare tra un sorso di birra e l’altro, sull’orlo del baratro: un incendio vicino l’abitazione di Midori sembra avvicinarsi, ma nessuno dei due ne è spaventato. Il Giappone è nel caos delle rivolte e loro rispondono col loro presente svuotato di senso. Tran Anh Hung cambia le carte in tavola, però lascia identico il menù servito nella casa di Midori: il tema delle loro discussioni non cambia, è ristretto per ovvie necessità derivate dal lavoro di adattamento, ma quando si tratta di dare voce all’esterno si zittisce. Poco è cambiato rispetto al romanzo se non nel loro rapporto con la società: non è più un incendio ad assediare a breve distanza l’edificio di Midori, non è sulla terrazza che cantano e bevono, bensì è di fronte a una balconata, invasa in conclusione da una forte pioggia. Al fuoco contrappone l’acqua, una forza della natura che alla distruzione del fuoco risponde con malinconia. Il regista opta per l’incrocio di sguardi, evita con forza di portare i suoi attori a relazionarsi con attività altre da loro, limitandone peraltro le potenzialità. Annulla il rapporto con i media, creando una versione cinematografica del romanzo dona allo schermo di destinazione lo status di medium incontrastato sia dall’interno che dall’esterno della storia. Le letture su cui Watanabe continua a concentrarsi sono meri oggetti scenici, occupano il profilmico per raccontare un singolo tratto del carattere del proprietario, non reagiscono con le mille sfumature con cui potrebbero descrivere il mondo: Watanabe legge perché chiuso in sé stesso.

Seguendo il filo del discorso una scena in particolare

è da considerarsi forse la più importante, la

manciata di secondi che davvero racconta le decisioni stilistiche di

Tran Anh Hung e sottolinea il grosso lavoro di sottrazione effettuato.

Così si presenta nel libro di Murakami l’incontro

tra Watanabe e il suo amico più stretto, sempre che

così si possa definire un rapporto basato sulla stima, senza

particolare affetto: “In quel periodo intorno a me

c’era una sola persona che aveva letto Il grande Gatsby, e fu

questa la ragione per cui stringemmo amicizia. Si chiamava Nagasawa,

studiava legge all’Università di Tokyo ed era due

anni avanti a me”. Nagasawa è agli antipodi

rispetto a Watanabe. È ambizioso, sognatore, desideroso di

costruirsi una posizione di potere da cui esercitare il suo volere con

regolarità. Persegue la strada delle relazioni

internazionali, sognando una posizione nel mondo della diplomazia, un

percorso difficile da afferrare che richiede un enorme sforzo da parte

degli studenti. La disciplina è fondamentale, gli errori

devono essere annullati. Ecco perché Nagasawa non legge

libro che non abbia almeno trent’anni di vita, avvicinarsi a

testi giovani può portare a commettere un “errore

di gusto”, come lui lo chiama, e a porsi in cattiva luce di

fronte ai superiori. Galeotto fu Francis Scott Fitzgerald e il suo Il

grande Gatsby, ammirato tanto da Watanabe quanto da Nagasawa,

avido lettore di grandi classici, da cui lui stesso nasce, come

dimostra la felice intuizione di Giorgio Amitrano, autore della

prefazione dell’edizione Einaudi. Nagasawa altri non

è se non lo Steerforth ammirato dal giovane David

Copperfield di Charles Dickens, un idolo all’occhio del

più giovane, un uomo di fascino e statura sociale, macchiato

da un animo viscido. L’attrazione palpabile nel romanzo di

Dickens sarà sostituita dal loro andare a caccia di ragazze

con cui condividere inutili notti in hotel degradanti. Il Norwegian

Wood filmico trasforma Nagasawa: il primo incontro

è su due poltroncine nella hall, sigarette tra le dita e

voce narrante a descriverlo, finché al secondo nelle stanze

di Watanabe il buon Nagasawa non scioglie la gloria presentandosi con

poche battute in cui la lettura è definita una perdita di

tempo. Frase accompagnata dal gesto della sua mano di sfogliare il

libro di Watanabe e subito dopo gettarlo nel cestino più

vicino. Niente Gatsby, Nagasawa al cinema non

commetterà mai alcun errore di gusto perché tutto

ciò che ora lo rappresenta è il suo incredibile

potere sulle donne. Tran Anh Hung condanna a morte il personaggio.

Watanabe è privato del mondo materiale, secondo il regista

vietnamita l’esistenza del suo protagonista è data

solo dal contatto fisico con l’unica persona con cui riesce a

sentirsi sé stesso, a riscoprire il futuro di un passato

uccisosi dentro un fetido garage.

Il sesso con Naoko, il sorriso di Midori, l’amore insomma

è l’unica linfa vitale del film, il resto assume

il ruolo di contorno, come se a farci compagnia dovesse essere solo una

voce fuori campo, una mente dotata di una memoria fin troppo selettiva

dedita ad accompagnarci solo là dove ha piacere di occupare

il suo tempo. Così un dialogo avvenuto per Murakami nella

stanza su nel ritiro di Naoko, con tanto di testimone nella fumatrice

Reiko, anche suonatrice della Norwegian Wood da cui

arriva il titolo, è scaraventato sui fili d’erba

al vento: dove niente e nessuno può interromperli, con i

confini imposti dalla macchina da presa a difenderli da ogni possibile

distrazione. Un’immagine stupenda che tradisce il talento di

Tran Anh Hung, l’unica forse in cui la presa di distanza

rende con efficacia uno dei momenti più forti e toccanti

dell’opera di Haruki Murakami.

L’autore de Il profumo della papaya verde

è insomma arrivato da esterno: né giapponese

né figlio degli Stati Uniti d’America. Nato a

Đà Nẵng, vissuto in Vietnam fino ai dodici anni, quando vide

Saigon cadere e chiudere la guerra che martoriò il suo paese

per lunghissimo tempo, ha presentato una visione per certi versi

apocalittica della riduzione necessaria per rendere un’opera

non universale, ma globale. Spoglia dei riferimenti che la collocano

nello spazio e nel tempo, identificata solo dalla lingua. Tran Anh Hung

in un certo senso ha cercato di essere fedele al messaggio di Murakami

dimenticando come alla mente debba corrispondere un corpo. Il suo Norwegian

Wood ne è privo, è appunto una voce

narrante senza immagini capaci di parlare da sé, in coro, se

non con poche brevi eccezioni.

ASCOLTI

— The Beatles, Rubber Soul, EMI, 2009

LETTURE

— Charles Dickens, David Copperfield, Gruppo Editoriale L’Espresso, Roma, 2003.

— Francis Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby, Mondadori, Milano, 2011.

— Cormac McCarthy, Sunset Limited, Einaudi, Torino, 2008.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood, Einaudi, Torino, 2013.

VISIONI

— Nagisa Ōshima, Cruel Story of Youth, Eureka, 2015 (home video).

— Trần Anh Hùng, Norwegian Wood, Soda Pictures, 2011 (home video).