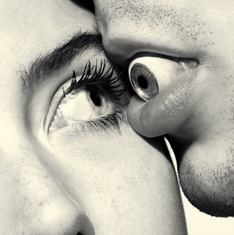

VISIONI / L.O.V.E. / di Maurizio Cattelan / Milano, Piazza degli Affari

Per leggere

le contrade della vita

e quello che vita non è

di Antonello Tolve

“La storia delle tecniche artistiche, è

l'indicazione data da Gianni Carlo Sciolla, si svolge" "[…]

analogamente alla storia dei materiali […], tra il polo

della tradizione a quello dell'innovazione. Essa, nel suo insieme

è fatta [...] di periodi di stasi, ma anche di variazione e

di novità improvvise. In questa storia vanno considerati, da

ultimo, anche gli arretramenti e i ritorni a forme tecniche precedenti,

motivate e sostenute da finalità culturali molto precise.

Alludo, più precisamente, ai recuperi revivalistici del

passato, messi al servizio di nuovi orientamenti di gusto di una

determinata epoca. Si pensi, per esempio, alla riscoperta delle

tecniche pittoriche classiche del Settecento; al recupero dei sistemi

di lavorazione medievale nello storicismo ottocentesco e all'uso dei

materiali come delle tecniche arcaiche del decadentismo tra Otto e

Novecento; infine al ripristino di determinate tecniche incisorie

medievali da parte dell'Espressionismo novecentesco” (Sciolla, 2001, p.

35; 2009, pp. 45 e segg.). Naturalmente, ciò che

è innovativo oggi diventa tradizionale

o magari obsoleto domani. Questo perché

i materiali, come le tecniche e gli strumenti dell'arte seguono un

andamento metamorfosico: legato, cioè, ad un divenire

costante di metodi, espressioni e stili.

Seguendo queste

indicazioni, non parrà strano imbattersi, nel panorama

creativo attuale, in una moltitudine di artisti che trasformano in

tecniche e materiali alcuni argomenti o discipline decisamente

extraestetiche o extrapoetiche, quali l'economia, il diritto, il

marketing, la matematica, la fisica, la medicina, la psicoanalisi e la

scienza in generale. Nuove modalità immaginifiche ed

esecutive, queste che, per dirla con Angela Vettese, “non sono giochi

immotivati ma naturali riflessi del modo in cui si vive, si produce, si

consuma, ci si scambiano le informazioni” (Vettese, 2010, p. V).

Già

con l'analisi formalista proposta da

Šklovskij, ad esempio, i materiali extraestetici –

e per primi quelli di ordine musicale, sociale e politico –

entrano a far parte a pieno diritto nel vocabolario dei materiali usati

per la concreta realizzazione dell'opera grazie ad una percezione

protratta mediante ostacoli (Šklovskij, 1929, pp.

7-23) con lo scopo di organizzare un effetto straniante

capace di trasformare e deformare l'abitudinario e l'abituale in un

nuovo stupore per il mondo, in una nuova

verità capace di toccare, con maggiore e rinvigorita

efficacia, il fruitore di turno. “L'abitudine”, ha evidenziato Todorov,

“ci impedisce di vedere, di sentire gli oggetti, bisogna deformarli se

si vuole che riescano a trattenere il nostro sguardo: il fine delle

convenzioni artistiche sta proprio in questo” (Todorov, 1968, p. 14).

Così

accanto al marmo, alla plastica, al silicone o all'acciaio, ci sono, ad

esempio, lo spazio, il tempo, il mercato, l'economia e la

comunicazione, lavorate queste ultime con strumenti diversi, ma con

atteggiamenti simili e con il desiderio di trasformare il materiale

dallo stato grezzo in forma e formula efficace a produrre ed esternare

l'idea dell'artista. (Jeff Koons, ad esempio, ha applicato al proprio

formulario artistico la regola delle Quattro P

– Product, Price, Place

e Promotion – facendo del marketing

un nodo forte e felice del proprio lavoro).

All'interno

di questo panorama, Maurizio Cattelan (Padova, 1960) è

esponente cardinale di un percorso evolutivo che trasforma il mercato

dell'arte in opera d'arte mediante stratagemmi che trovano spesso nei

meccanismi del motto di spirito – quei

meccanismi che elogiano un sistema legato all'analogia, al paradosso, a

formule metaforiche e metonimiche, a processi di condensazione, di

spostamento, di ellissi e a tutte quelle metodologie che originano un

atto creativo liberatorio (Sigmund Freud)

–, alcuni materiali utili a cortocircuitare, parodiare e

mettere in rilievo determinati luoghi e territori del sistema presente,

dell'arte e della vita.

Artista legato ad uno stile versatile

e camaleontico grazie al quale riesce a tratteggiare ogni tipo di

problematica attuale, Maurizio Cattelan schiude un discorso formale, di

stampo espressivo e rappresentativo, che, in forme spesso provocatorie

e stranianti sollecita il pubblico ad uno sguardo

differente su icone e simboli della società contemporanea e,

in particolare, sulle differenti figure di quello che Arthur Danto ha

definito l’Artword (Danto, 1964, pp.

571-584). Di un territorio in cui sfilano figure che dettano e

determinano le regole e le sorti dell'arte contemporanea.

Partendo

da un vocabolario d'impostazione concettuale (Barilli, 2006, pp.

149-152) – fortemente intriso di venature estetiche che fanno

i conti con lo spiazzamento, il non sense e

l'ironia – Maurizio Cattelan [l'unico artista italiano

(Barilli, 2007, pp. 528-529) che ha saputo saltare il fosso analitico tout

court] apre dunque un percorso che calibra il mirino estetico

su panorami visivi densi di significato, aperti al mercato e al sistema

dell'arte, ma anche a quella che è stata definita una mitologia

quotidiana (Perretta, 1991, p. 40), appropriandosi del

messaggio mediatico e trasformandolo in comunicazione creativa tesa ad

inclinare, non senza amplificarli, i canali della comunicazione di

massa.

Figlio d'una generazione che ha attraversato i

territori tortuosi del neoconcettuale, Cattelan formula,

così, una propria storia paraconcettuale

(vicina al concettuale, ma già lontana da ogni tautologia)

per trasformare la materia, qualunque essa sia, da stato spesso e

pesante a stato leggero e pensante. Difatti, se con l'Untitled

[opera in cui Cattelan ripercorre l'importanza del taglio (e

l'insegnamento) di Lucio Fontana per presentare una tela –

tagliata su tre punti – che riformalizza la "Z" di Zorro] del

1986, l'artista è ancora legato ad un forte prefisso

concettuale [come anche in Stadium 1991 presentato

negli spazi della Galleria d'Arte Moderna di Bologna (1991), un

lunghissimo tavolo da calcetto con undici giocatori senegalesi e undici

giocatori scelti tra le riserve], già con Strategie

del 1990, o con A Perfect Day del 1993 (dove

attacca al muro, con lo scotch da imballaggio, il suo gallerista

Massimo De Carlo), Cattelan avvia il proprio discorso sul sistema

dell'arte. Nello stesso anno (1993), invitato per la prima volta ad una

Biennale di Venezia, Cattelan scardina e critica il sistema stesso

della Biennale – e delle esposizioni

in generale – nonché

le difficoltà che incontrano gli artisti per poter esporre

in un circuito tanto blindato e manipolato dalle multinazionali

dell'arte, mettendo in scena, questa volta, Lavorare

è un brutto mestiere: performance in cui l'artista

vende ad un'agenzia pubblicitaria il proprio spazio espositivo. E

sempre per la Biennale – questa volta la 49a, curata da

Harald Szeemann – con La Nona Ora,

scultura ambientale realizzata nel 1999, l'artista propone un lavoro

che ritrae Giovanni Paolo II su un enorme tappeto rosso atterrato e

sfinito sotto il peso di un meteorite. (“Inutile dirlo, il lavoro, al

centro di molte e non meno accese polemiche, è stato esposto

alla Royal Academy di Londra e a Varsavia, e battuto da

Christiès nel 2001 per la cifra record di 886 mila dollari,

all'epoca equivalenti a due miliardi di lire” (Vivimilano.it., 2006).

Interrogandosi ancora una volta sui concetti di vernissage,

di spazio espositivo, di exhibition,

di spettacolarizzazione dell'arte, di potere delle

multinazionali, di ipocrisia e di comunicazione globale, sempre nel

1999, dal 10 al 17 novembre, assieme a Jens Hoffmann, Cattelan cura la

fantomatica 6th Carribean Biennial,

un evento senza precedenti di cui “tutto il mondo dell'arte

internazionale che conta, parla” (Politi, 2000, p. 51). Trasformando la

curatela in prefisso interrogativo sulla curatela stessa e analizzando

la complessa organizzazione di potere che sponsorizza l'esibizione,

l'artista propone così una Biennale – solitaria,

senza precedenti e senza successive edizioni – durante la

quale invita una serie di artisti (Olafur Eliasson, Douglas Gordon,

Mariko Mori, Chris Ofili, Gabriel Orozco, Elisabeth Peyton, Tobias

Rehberger, Pipilotti Rist, Wolfgang Tillmans, Rirkrit Tiravanija e

Vanessa Beecroft) a trascorrere circa due settimane di villeggiatura

gratis ai Caraibi, nell'isola di St. Kitts, senza lavorare, senza

produrre e senza esporre alcuna opera, lasciando in bianco

il popolo dell'arte accorso per l'occasione.

Premendo sempre sul mercato e trasformando la scena oscena dello spettacolo in

formula integrativa e in materiale dell'arte, assieme a Ali Subotnick e

Massimiliano Gioni, Cattelan apre a New York, sulla 20esima

strada, The Wrong Gallery, uno

spazio (un progetto) espositivo di un metro quadro che, dopo tre anni

di attività (2002-2005), riapre, poi, in una versione in

scala 1.6, presso la Rubell Family Collection di Miami (Bonami,

Spector, Vanderlinden, 2000).

Poi, invitato a curare, con

Massimiliano Gioni e Ali Subotnick la 4. Berlin Biennale für

zeitgenössische Kunst (2006), Von Mäusen

und Menschen / Of Mice and Men [Uomini

e Topi, titolo che richiama senza mezzi termini l'omonimo

romanzo di John Steinbeck] (Steinbeck, 1937), Cattelan, partendo sempre

da uno zoccolo duro del sistema dell'arte – questa volta

dalla Gagosian Gallery, tra le più potenti e influenti al

mondo [una galleria che vanta tre succursali a New York con un quarto

spazio dedicato interamente allo Shop, una a

Beverly Hills, due a Londra, una a Roma, una a Ginevra, una a Parigi,

una ad Atene e due uffici a La Jolla e ad Hong Kong] (Thompson, 2009)

– predispone una serie di eventi nella fantomatica filiale

berlinese – ubicata in Auguststrasse 50A – della

galleria di Larry Gagosian.

Occasioni e luoghi,

questi, attraverso i quali Cattelan propone una pressione creativa che

sfonda ogni perbenismo per interrogare a punta di lancia le maglie

dell'arte e del mercato. Di una globalità legata a preamboli

scandalistici e a un'arte “politicamente corretta, giusta, perfetta

perché realizzatasi pienamente nel mercato, gaudente nel suo

esercizio dell'esserci è talmente in linea con i “desideri”

del mondo da riuscire persino a fare del proprio narcisismo e

divertimento un'opera d'arte, nel grande rispetto e nell'ammirazione

dei potentati artistici” (Scudero, 2001).

Critica d'arte che

prende corpo, l'arte è, per Cattelan, riflessione sull'arte

e sul sistema dell'arte. Esperimento, esercizio e congiunzione estetica

(a volte anche furba linea di fuga di chi, secondo alcuni, dal

sistema dell'arte, scompone il sistema dell'arte pur restandone

invischiato) atta a scardinare il circuito artistico mediante trucchi

stilistici che bersagliano astutamente l'universo istituzionale

– di qualsiasi estrazione e natura – e promuovono

una nuova libertà capace di reinventare il ruolo

dell'artista all'interno di un sistema di scambi di ruoli

dopo la fine dei grandi racconti.

“Dal tema dell'insofferenza

per la scuola in quanto modulo dell'autoritario della trasmissione del

sapere, al rifiuto cronico del lavoro come punizione quotidiana,

Cattelan”, evidenzia Francesco Manacorda, “mette in scena una sequenza

di gesti paradigmatici volti a destabilizzare il sistema di regole

assolute, deprimenti e tragiche, a cui non ci accorgiamo neanche

più di aderire. […]. Dalla scuola tale

atteggiamento beffardo si trasferisce a leader politici o

autorità religiose fino a infiltrarsi nel sistema dell'arte

contemporanea con i suoi canoni” (Manacorda, 2008, p. 8).

Artista,

curatore, gallerista, manager. Cattelan prende di mira i ruoli e le

funzioni del sistema dell'arte per stravolgerli dall'interno mediante

operazioni e relazioni interpersonali che si fanno, il più

delle volte, relazioni estetiche, nessi, formule

atte a eccentricizzare il ruolo preso in esame per dilatarlo e

smagliarlo.

Dall'orsetto – Senza titolo

(Untitled), 1993 – presentato nella galleria

Massimo De Carlo dove gli spettatori potevano guardare soltanto

dall'esterno perché la porta della galleria, per

l'occasione, era stata murata ai galleristi Raucci/Santamaria

costretti, nel 1993, in occasione della personale Tarzan e

Jane, ad indossare, per tutta la durata della mostra, due

costumi da leone, dal Massimo De Carlo appeso nella propria galleria (A

Perfect Day, 1999) a Errotin, le vrai lapin

(1994), dove l'artista fa indossare a Emmanuel Perrotin –

responsabile di Ma Gallerie di Parigi – il costume di un

coniglio rosa a forma di pene, Cattelan stravolge il rapporto

artista-gallerista per sottolineare la scelta dell'artista, essere

privilegiato in grado di riscattare l'opera dal suo essere oggetto con

valore estetico, di incrinare il gallerista al gusto dell'artista.

“Le

strategie con cui Cattelan si introduce ed opera nel sistema

dell'arte”, ha evidenziato Giorgio Verzotti in una ricognizione sul

lavoro dell'artista, “non si accontentano di svolgere i ruoli e le

funzioni normalmente assegnate. Molte di esse vengono elaborate in

clandestinità, come l'artista stesso dichiara, con uno

scambio e una sovrapposizione di ruoli al limite dell'abusivismo”. Nel

1991, ad esempio, dispone, appunto, uno Stand abusivo

ad Arte Fiera (Bologna), mentre nel 1992 “progetta la Fondazione

Oblomov e coinvolge privati per sovvenzionare un artista, al quale

è richiesto di non esporre per un anno intero” (Verzotti,

Cattelan, 1999, pp. 25-26). Sarcastico, ironico

e trasgressivo, Maurizio Cattelan “crea sculture e mette in scena

azioni davanti alle quali lo spettatore rimane sorpreso, allibito o

perplesso” (Pesapane, 2008, p. 122).

L'originalità,

legata ad un buon grado di frizzo e canzonatura,

è proposta anche in occasione della Laurea Honoris Causa

conferitagli il 30 marzo 2004 (lo stesso anno dello straordinario Untitled,

tre bambini impiccati ad un ramo di quercia) dalla facoltà

di Sociologia dell'Università di Trento dove

l’artista, identificandosi con un asino, realizza, appunto, Un

asino tra i dottori.

In occasione della personale

– Contro le ideologie (2010) –

organizzata a Milano, tra Palazzo Reale e Piazza Affari, ritornando sui

prefissi del mercato globale, l'artista propone un nuovo avvincente

scenario che suscita immediato scandalo, scalpore e chiasso

mediatico.

È L.O.V.E. la pietra miliare

dello scandalo, una monumentale scultura in marmo di Carrara (alta ben

undici metri) che raffigura una mano con le dita mozzate a esclusione

del dito medio, alzato e puntato prepotentemente verso il cielo.

“In

termini di microstoria sociologica”, è l'analisi proposta da

Giovanni Lista, “[...] l'atto di mostrare il dorso della mano con il

dito medio esteso e le altre dita chiuse, appare nella comunicazione

gestuale fin dall'antichità. Il gesto è

documentato già nel IV secolo a.C. ne Le Nuvole di

Aristofane, e in seguito nella letteratura latina del I secolo d.C.,

definito digitus medius da Quintiliano, digitus infamis da Persio

Flacco, digitus impudicus da Marziale” (Lista, 2010, p. 10).

Trasformando

l'indice di borsa in medio di borsa,

l'artista assume un atteggiamento analitico nei confronti della

situazione attuale del mercato globale, per farsi portavoce di un

pensiero collettivo condiviso. Con Cattelan, difatti, l'arte ritorna

alla storia, ad un bisturi creativo che fa i conti con la

quotidianità per elencare un progetto riflessivo che va contro

la comunicazione (Mario Perniola, 1994) e si proietta in un

discorso visivo che si fa scandalo, cortocircuito teso a sottolineare i

vizi privati e le pubbliche virtù di un panorama sociale,

economico e politico davvero scomodo, sgradevole, imbarazzante.

L'offesa

alla morale, l'oltraggio al pudore, l'azione vergognosa o immorale sono

strumenti che Cattelan adopera per creare una centrifuga distruttiva

nei confronti di un conformismo imperante che devitalizza la

riflessione e sopprime il giudizio. L'artista non vuole scandalizzare

– l'artista è sempre l'istigatore nella

rivolta delle cose (Šklovskij) – ma

illuminare lo stato delle cose e farsi portavoce d'un sentimento

collettivo, d'un'idea comune.

Ad una trasparenza che

occulta, persuade (Packard, 1957) e rende

invisibili alcuni meccanismi di potere politico, economico e mediatico,

Cattelan contrappone uno scavo (Foucault) che

mostra, grazie ad una sana trasparenza frontale, il sistema

autoritario, corrodendolo dall'interno.

Archeologo

del presente e dell'attualità, Maurizio Cattelan svolge,

così, indagini su problematiche scottanti proponendo allo

spettatore una galassia estetica metaforicamente secca, senza vie di

scampo, sarcastica e spigolosa per bersagliare ogni perbenismo, ogni

totalitarismo, ogni forma di dittatura.

Marcel Duchamp, Lucio

Fontana, Manzoni, Alighiero Boetti, Kosuth, Kunellis, De Dominicis.

Cattelan preleva dalla storia dell'arte attuale – e

particolarmente dalle “belle e argute “pensate””

(Barilli R., 2007, p. 528) di Piero Manzoni e di Gino De Dominicis

– alcuni ingredienti trasformandoli e riattualizzandoli

mediante formule visive che citano, con disinvoltura, l'arte e la vita

per aggredire l'episodio storico attuale e inoculare nello spettatore

il germe della verità. “I salti di dimensione, i passaggi da

un livello di significato all'altro sono tonificanti”, suggerisce

Barilli lettore di Cattelan, “allargano i canali della mente e dei

sensi: questo è in fondo il fine principale dell'estetica,

se non dell'arte” (Barilli, 2007, p. 529).

Tuttavia con

Cattelan l'arte non è soltanto discorso (analisi e

costruzione del proprio linguaggio) ma anche controdiscorso (legame con

gli altri saperi) che dialoga con il mondo della vita e dei mille

significati che la riguardano (Trimarco, 1992). Interrogando e mettendo

in questione il contesto dell'arte, Cattelan propone operazioni che non

solo prelevano l'oggetto per attribuirgli lo statuto artistico (come fa

Duchamp con lo scolabottiglie) ma asporta anche

alcuni problemi dominanti della società quotidiana e del

sistema dell'arte per trasformarli in ragionamento artistico, in

preambolo felice per la costruzione dell'opera. Anche il recente

progetto editoriale ideato assieme a Pierpaolo Ferrari segue queste

mosse stilistiche. Toilet paper, questo il titolo

(un titolo che la dice lunga), pubblicata dalla Deste Foundation for

Contemporary Art di Atene e con il sostegno della Fondazione Nicola

Trussardi di Milano, è un magazine di sole immagini che fa

il verso (ma analizza anche dall'interno) al mondo delle riviste

patinate e a tutta una sfilata di critici e curatori autoreferenziali e

narcisistici. Una ulteriore operazione messa in campo dall'artista si

fonda sullo sconfinamento, o meglio sullo spostamento e prolungamento

dell'io. Di un'io, cioè, che si riappropria della propria

forza evocatrice e si vaporizza linguisticamente in una serie di

interventi visivi in cui la ripetizione, la centralizzazione o la

vaporizzazione determinano atteggiamenti spettacolari e

spettacolarizzanti in cui l'io, appunto, cerca sempre, prepotentemente

un'identità e un nome.

Dal Lessico

familiare del 1989 a Supermoi (Identikit)

del 1993, per giungere, via via, agli Spermini del

1997 e a Mini-me del 1999, Cattelan, difatti, non

appare soltanto iconicamente nelle sue opere, ma si pone anche come

proposizione linguistica, come sostituzione e traduzione dell'io in

qualcosa d'altro, un neon angolare che rappresenta la scritta Cattelan

(1994), appunto, o la rivisitazione di una pubblicità

d'alcolici trasformata, Absolut Cattelan (1997), ad

esempio.

Amato e osannato, odiato e criticato,

Maurizio Cattelan resta, tuttavia, uno dei pochi artisti in grado di

trasformare (attraverso Der Witz und seine Beziehung zum

Unbewußten – Il motto di spirito e la sua relazione

con l'inconscio, appunto) i problemi che appesantiscono la

storia in corpi leggeri, profondi, pensanti per leggere le contrade

della vita e quello che vita non è.

LETTURE

× Barilli R., Prima e dopo il 2000. La ricerca artistica 1970-2005, Feltrinelli, Milano 2006.

× Barilli R., Storia dell'arte contemporanea in Italia. Da Canova alle ultime tendenze, Bollati Boringhieri, Torino 2007.

× Bonami F., Spector N., Vanderlinden B., Maurizio Cattelan, Phaidon Press, London 2000.

× Danto A. C., The Artworld, in “The Journal of Philosophy”, vol. 61, n. 19, American Philosophical Association Eastern Division, Sixty-First Annual Meeting, Oct. 15, 1964.

× De Rosa M. R., Gianni Carlo Sciolla. Storia e critica d'arte del Novecento, a cura di M. R. La Città del Sole, Napoli 2009.

× Lista G., Digitus impudicus, estratto da Ligeia, in Exibart onpaper, a. IX, n. 69, novembre-dicembre 2010.

× Manacorda F., Maurizio Cattelan, Electa, Milano 2006.

× Packard V., The Hidden Persuaders, David McKay Company, New York 1957; trad. it., I persuasori occulti, Einaudi, Torino, 1958.

× Perniola M., Contro la comunicazione, Torino, Einaudi, 2004.

× Perretta G., Medialismo, Roma (Galleria Paolo Vitolo), 26 ottobre/30 novembre 1991, Studio Tipografico, Roma 1991.

× Pesapane G., Arte relazionale, in F. Bernardelli, Arte contemporanea, vol. V, Anni Novanta, Electa / L'Espresso, Milano 2008.

× Politi G., in "Flash Art", a. XXXIV, n. 219, dicembre-gennaio 2000.

× Sciolla G. C., Studiare l’arte, Utet, Torino 2001.

× Scudero D., Cosa si nasconde dietro la “Global-Art”, in LaCritica.net / Rivista telematica di arte, design e nuovi media, a. 2001, www.lacritica.net, n. 4. Šklovskij V., Iskustvo kak priëm, in O teorii prozy, “Federatsiia”, Mosca 1929; ora in Todorov, 1968.

× Steinbeck J., Of Mice and Men, Viking Penguin, New York 1937, trad. it. Uomini e topi, Bompiani, Milano 2001.

× Thompson D., The $12 Million Stuffed Shark. The Curious Economics of. Contemporary Art, Palgrave Macmillan, New York 2008; trad. it., Lo squalo da 12 milioni di dollari. La bizzarra e sorprendente economia dell'arte contemporanea, Mondadori, Milano 2009.

× Todorov T., Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes, Édition du Seuil, Paris 1965; trad. it., I formalisti russi, Einaudi, Torino, 1968.

× Trimarco A., Il presente dell'arte, Tema Celeste, Siracusa 1991.

× Verzotti G., Maurizio Cattelan, in Maurizio Cattelan, Castello di Rivoli / Charta, Milano 1999.

× Vettese A., Si fa con tutto. Il linguaggio dell'arte contemporanea, Editori Laterza, Roma-Bari 2010.

× Vivimilano.it, Chi è Maurizio Cattelan?, milano.corriere.it.