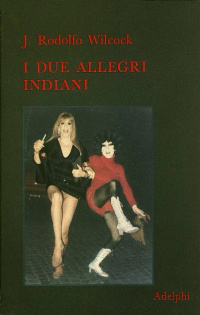

LETTURE / I DUE ALLEGRI INDIANI

di J. Rodolfo Wilcock / Adelphi, Milano, 2011 / pagine 297, € 19,00

Storia dei magnifici dodici,

delle immaginifiche trenta

e di mostruosità

in un numero imprecisato

di Gennaro Fucile (secondo fonti non attendibili)

“L’opera che qui proponiamo è tutta tesa verso il lettore futuro” avvertono i dodici professionisti che si dichiarano autori del romanzo in trenta puntate, intitolato

I due allegri indiani, pubblicato dalla rivista di ippica “Il Maneggio”. Lo affermano in una scrupolosa precisazione, nella “Proposta di RISVOLTO”, incuneata tra la ventottesima puntata – seguita dalla “Rubrica di informazioni utili” e da una lettera inviata dal folgorato lettore Avv. Luigi Marinetti da Ascoli Piceno agli autori del romanzo stesso – e il ventinovesimo episodio.

I dodici però non sono tali, perché la cifra è subito corretta a piè di pagina da un fantomatico autore che annota “in undici”, sebbene, a rivendicare la paternità dell’opera, insorga presto, in un apposito post risvoltum, l’unico autentico autore, a sentir lui, dello squinternatissimo romanzo in questione, ovvero il Dott. Vincenzo Frollo, oppure Fanalino di Coda, il suo nom de plume. Frollo scrive sempre da un indirizzo diverso, alle prese con non pochi guai, inviando le puntate come da commissione, testi che sanno di plagio, di copia e di parodia. Anche la firma si modifica, si storpia, si comprime, si deforma, dalle semplici F. DI CO o Vincenzo F.d.C., si passa a Fanalis Codae, FANDICOD, Fanalino (Fany) Di Coda, Vinitius Frollovič Codaev, Marquis de St. Vincent du Frollet, Codio marquese Frollio, Fra Fanale da Salerno, Fanin Kodaly, Canalin de Fod, Filottete di Coda, U Fan Cu, Nguyen Fan Codong, Alvise Le Fanu del Drago Di Coda e ancora, ancora… Spuntano anche circolari che danno istruzioni sulla scelta dei nomi dei personaggi indiani del romanzo in corso di stesura/pubblicazione, quiz, altre istruzioni per il confezionamento del romanzo, lettere minacciose di denuncia dell’autore, pubblicità, inserti prelevati dalle rubriche della rivista, con l’esperto di turno, viene lanciato un concorso sul miglior intreccio del romanzo … Insomma, la domanda sorge irrefrenabile: chi è l’autore de I due allegri indiani e chi è quel lettore futuro, trentotto anni dopo l’uscita del romanzo, da troppo tempo introvabile e oggi finalmente ristampato?

Il lettore in questione, come si può evincere a lettura terminata, è ipotizzabile come colui che contempla con la medesima olimpica maestà del Wanderer Above the Sea of Fog del romanticissimo Caspar David Friedrich il paesaggio che lo circonda, ma lo fa mentre compie un giro sulle montagne russe; oppure è chi riesce a raffigurarsi un amico travestitosi a carnevale da purèe ed è anche colui che fischietta allegramente le parti affidate allo Sprechgesang nel Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg, magari mentre si immerge a mollo in un tripudio di bolle partorito da un bagno schiuma al cioccolato e si sganascia dal ridere guardando La fiammiferaia di Aki Kaurismäki. È un lettore che conosce non tanto bene l’inglese, ma sicuramente padroneggia l’italiano.

Il lettore futuro è lo spettatore del futuro che fa suo l’ésprit di Hollywood Party, l’opera gemella secondo la condivisibile lettura che ne ha dato Edoardo Camurri su Il Foglio (Camurri, 2011) di questo folgorante romanzo, opera demenziale, può dire solo oggi il lettore che fu quello futuro nel 1973, perché in quell’anno, scrive Roberto Calasso nel risvolto di copertina della ristampa, “l’aggettivo demenziale non era ancora entrato nel lessico della critica italiana, né letteraria né cinematografica né musicale”. Il demiurgo Wilcock ha modellato un pastiche, una folle cavalcata tra nonsense, wit e franca presa per … in un giro di espressioni trite, apparentemente saccenti, luoghi comuni, esilaranti ritrattini, invenzioni linguistiche, scene rocambolesche e grottesche, ha giocato come declama in La parola morte (Wilcock, 1980):

“Il creatore crea dei segnali

sul nulla che non muta per firmare

con la sua firma quella nullità”

Il lettore futuro era l’ascoltatore che ieri come oggi si gusta le rutilanti avventure sonore di Frank Zappa e delle Mothers of Invention, vicende raccolte a partire da album come Freak Out! e Absolutely Free, dove si avvicendano stili e storie con disinvoltura analoga a quella di Wilcock, avvicendando stupid songs e stilemi colti prelevati dalle avanguardie musicali del XX secolo, a iniziare da Edgar Varèse, commozioni dove impazzano i ritmi schietti e prorompenti del blues e quelli arzigogolati del jazz più sofisticato, e si scivola da un punto all’altro a velocità vertiginosa, accompagnati da coretti, sbuffi, rumori di origine imprecisata, riff e cambi di tempo vertiginosi. Raccontando storie inverosimili, grottesche, come quella del bandito dell’Illinois armato di clistere che utilizzava sulle sue vittime prima di rapinarle (tratto da una storia vera!, – come i Fatti inquietanti dello scrittore bonaerense (1961) –, quella di tale Michael H. Kenyon). Il brano è The Illinois Enema Bandit, uno spasso tra i tanti concepiti da Zappa, come già dai titoli delle canzoni/composizioni/improvvisazioni. Eccone qualcuna in ordine sparso:

Prelude to the Afternoon of a Sexually Aroused Gas Mask,

Nine Types of Industrial Pollution,

The Duke of Prunes,

The Return of the Son of Monster Magnet,

Help, I'm a Rock,

The Torture Never Stop,

cui fanno eco le canzoni riportate in I due allegri indiani. Eccone un florilegio altrettanto disordinato:

To twist or not to twist,

Tango della cotenna,

Pronto Sandra 701430,

Torture,

Sucu-sucu,

Cià-cià dell’impiccato.

Il lettore futuro di Vincenzo Frollo e dei suoi alias, insomma, è un puzzle dove forse queste sono solo alcune delle tessere, ma ancora più complicato è capire chi è il lettore di J. Rodolfo Wilcock, autore de I due allegri indiani e di altri due romanzi: L’ingegnere (1973) e Il tempio etrusco (1973), altre due opere decisamente non convenzionali.

Nel primo, un ingegnere neolaureato impiegato nei lavori della Ferrovia Transandina scrive ambigue e appassionate lettere alla sua diletta (la nonna!) con la quale intrattiene una relazione fondata su un’oscura complicità: il cannibalismo del giovane, che sbava di notte e predilige dormire sotto il letto sopra un telo impermeabile, mentre, intanto, bimbi paffutelli, figli degli altri impiegati e operai del cantiere, spariscono. Nel secondo antiromanzo, il Consiglio Comunale di una non precisata città, in un’afosa estate, decide di costruire un tempio etrusco in una piazza (detta “delle Conchiglie”) con funzione di spartitraffico. Manodopera originale etrusca non se ne trova e allora l’incarico viene affidato al giovane Atanassim che, a sua volta, allestisce una squadra di lavoro raccattando per strada tre negri vagabondi e affamati e spacciandoli per etruschi. Ne combineranno una dietro l’altra, fino a squarciare letteralmente la piazza, massacrando nel frattempo anche un po’ di verginelle, dando modo involontariamente al protagonista di calarsi nel cuore della terra, sorta di viaggio all’inferno. Il tutto con contorno di maghi, prostitute romantiche, mamme apprensive, una vogliosa maestra di scuola, Longovisa, ecc.

J.Rodolfo Wilcock non fu solo romanziere, ma anche e soprattutto autore di racconti, spettacolare catalogo dell’invenzione fantastica, raccolta di generi e sottogeneri, cimento sulla nuova lingua, dotta, elegante, ma che non si fa scrupoli nel ricorrere a registri del parlato. Magistrale esercizio stilistico, a volte vertiginosamente circonlocutorio, a tratti di impressionante complessità perifrastica, ipotattico al massimo grado. Se ne può fare una scorpacciata nel capitolo sei de I due allegri Indiani. Basti l’incipit:

“Una delle peculiarità più affascinanti delle strade, considerate non già come insieme ma come individuo, è il fatto che essa (la strada) palesi in maniera abbastanza evidente una inarrestabile tendenza, nella stragrande maggioranza dei casi, innata – o come preferirebbe il Bust, inerente, anche se in questo senso sarebbe forse da prediligere intrinseca – alla svolta (tesi peraltro acremente avversata dai cosiddetti piazzisti)”. Qui Wilcock ha solo preso la rincorsa per poi avventurarsi per diverse pagine in una dotta, forbita esplorazione della vexata quaestio: dove risiede la stradalità? Essay dell’assurdo, parte del suo repertorio, oppure enciclopedia del fantastico, ma: “Il fantastico di Wilcock, pur imparentato e solidale con le interpretazioni più tradizionali del genere, presenta una primaria componente d’assurdo grottesco che consente di avvicinarlo alle esperienze modernistiche più agguerrite. Ovvero la letteratura dell’assurdo, in lui, non si contenta di procedere a una sottrazione di senso letterario che sia coerente e allusiva a una privazione di senso esistenziale: la scrittura esibisce anzi una vitalità fantasmagorica, d’indole fortemente ludica, proprio nel momento di comunicare lo scompiglio o lo smarrimento del senso” (Cenati, 2006).

Insomma, Wilcock sembra giocare a rimpiattino e prendere a calci la Introduction à la littérature fantastique (1970) di Tzvetan Todorov, rimescolando continuamente lo strano puro, il fantastico strano, il fantastico meraviglioso, il meraviglioso puro: i generi si accartocciano nei racconti di Wilcock. Non a caso un suo racconto, Vulcano, comparve nel numero cinque (aprile 1964) della rivista di fantascienza Futuro, diretta da Lino Aldani (nello stesso numero venne incluso La rete, un racconto di Silvina Ocampo). Futuro uscì dal 1963 al 1964, un totale di otto numeri, e fu la prima rivista italiana ideata e gestita da cultori italiani del genere. Vulcano è la storia di un forzato condannato a raccogliere immondizie su una spiaggia e sottoposto a inenarrabili torture dai suoi guardiani, uno di quegli inferni post qualcosa che si ritrovano nella science fiction “giovane” degli anni Sessanta, alla Thomas Disch, incubi imparentati più o meno alla lontana con la colonia penale kafkiana. Così Vulcano finì su Futuro, a dimostrazione del buon gusto di Aldani, a lungo unico autore di peso della fantascienza italiana, ma anche dell’abilità di Wilcock di rimescolare le carte, di scompaginare le certezze. Le sue raccolte di racconti sono Parsifal. I racconti del «Caos» (1974), La sinagoga degli iconoclasti (1972), Lo stereoscopio dei solitari (1972), Il libro dei mostri (1978). J.Rodolfo Wilcock non fu solo romanziere e autore di racconti, ma anche poeta, drammaturgo, traduttore (Una pinta d’inchiostro irlandese di Flann O’Brien, Frammenti scelti da La veglia di Finnegan di James Joyce, Dizionario dei luoghi comuni. Album della Marchesa. Catalogo delle idee chic, di Gustave Flaubert, solo per dire di alcune delle traduzioni), giornalista (collaborò con Tempo presente, Il Mondo, La Nazione, L’Espresso, La Voce Repubblicana, Il Messaggero, Il Tempo), critico teatrale (ma si annoiava e allora prese a recensire con lo pseudonimo di Matteo Campanari gli spettacoli immaginari del fantomatico regista catalano Llorenz Riber) e finanche attore (in Il vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini). Era nato a Buenos Aires il 17 aprile 1919 e nello stesso giorno del rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo 1978, morì a Lubriano, in provincia di Viterbo, e la cittadinanza onoraria italiana gli fu riconosciuta soltanto dopo la sua morte; inoltre ebbe “due nonni, uno ticinese e l’altro inglese, e tre nonne: una piemontese, un’altra scozzese e la terza svizzera francese. Perciò parla, pensa e scrive in diverse lingue” (Wilcock, 1960). Una di queste, verrà privilegiata: l’italiano. Si trasferisce in Italia nel 1958, lasciando definitivamente l’Argentina di Perón, verso il quale nutriva una manifesta insofferenza, ricambiata, naturalmente, come prova il suo allontanamento da un collegio della capitale dove insegnava. Il provvedimento venne preso nei suoi confronti proprio perché antiperonista. Annota Wilcock: “… nel 1958, spinto da una serie pittoresca di casi, egli non accetta di cambiare lingua e pubblico e avvalendosi di aiuti e sotterfugi, comincia a scrivere in una specie di italiano.”(Wilcock, 1980, cit.). Un esule letterario, insomma, come Samuel Beckett e Vladimir Nabokov. Quando arriva in Italia ha già al suo attivo una discreta produzione poetica ed è comparso nella miliare Antologia della letteratura fantastica (Borges, Bioy Casares, Ocampo, 2008) con il racconto I donghi (Los donguis non compare nella prima edizione originale dell’Antología de la literatura fantástica, che è del 1940, ma nella seconda edizione del 1965).

All’epoca Wilcock conobbe i tre curatori dell’antologia, come ricordò in seguito: “Questi tre nomi e queste tre persone furono la costellazione e la trinità dalla cui gravitazione, in special modo, trassi quella leggera tendenza, che si può avvertire nella mia vita e nelle mie opere, a innalzarmi, sia pur modestamente, al di sopra del mio grigio, umano livello originario. Borges rappresentava il genio totale, ozioso e pigro, Bioy Casares l’intelligenza attiva, Silvina Ocampo era tra quei due la Sibilla e la Maga, che ricordava loro in ogni sua mossa e in ogni sua parola la stranezza e la misteriosità dell’universo. Io, di questo spettacolo inconsapevole spettatore, ne rimasi per sempre affascinato, e ne conservo il ricordo indescrivibile che potrebbe conservare, appunto, chi ha avuto la felicità mistica di vedere e di udire il gioco di luci e di suoni che costituisce una determinata trinità divina”.

Il racconto I donghi verrà poi incluso nella raccolta Parsifal. I racconti del «Caos», versione riveduta e corretta della precedente edizione Il caos, ultima sua opera scritta in spagnolo e che l’editore Bompiani (1960) per primo propose in Italia. Anche Vulcano, il racconto pubblicato da Futuro, è originario di qui. Nell’edizione adelphiana, Wilcock si ritradusse, cambiò l’ordine di comparizione dei racconti, modificò dei titoli, variò e invertì alcune maiuscole e minuscole ed escluse il racconto Ricordi di gioventù. Manipolazione non episodica, Wilcock giocava con i suoi testi, che talvolta ricompaiono in opere diverse, ad esempio dei versi da La parola morte finiscono in una battuta della protagonista dell’opera teatrale in tre atti L’agonia di Luisa – con le avventure di Gilgamesh alla televisione (Wilcock, 1982); succede anche ne I due allegri indiani, dove riappare il racconto La bella Concetta sotto le vesti delle puntate venticinque e ventisei, ovvero Prime esperienze di Cavallo Alto in Uganda (I e II). Si tratta della più esilarante, strabiliante, iperbolica, allucinata e disincantata descrizione di preliminari amorosi mai concepita. Sberleffo scrupoloso, dettagliato, degno di un lirico ferramenta, di un documentarista appassionato di scienze esatte, di un buon selvaggio e di un innocente speleologo:

“Ma che ti salta in mente, disse Beve Latte di Bufala, vuoi disfarmi tutta? Mi rimisi a posto gli occhiali che fin dal primo scontro mi erano scivolati sotto il naso ed esaminai con particolare attenzione quel budino di carne e molluschi. Infatti le mie dita inesperte le avevano strappato quasi fino al capezzolo la morbida pelle della mammellina , che ora penzolava (la pelle) tutta rattrappita come la buccia di una pesca. Sotto, oh inganno di quella gran giustamente chiamata natura!, invece di muscoli, ossa e intestini scorgevo una sostanza sabbiosa, friabile e polverosa, come l’interno di un formicaio”. Così si procede scoperta dopo scoperta, assumendo posizioni da kamasutra patafisico, alla messa a nudo dell’amore per una dozzina di pagine. Non solo, all’interno dell’ultima puntata, la numero trenta, si ritrova poi la stessa pubblicità del Cocca-Ciuk, che compariva nella citata pièce L’agonia di Luisa: “Sottolineate la sua personalità, acquistandogli un cadaverino imbalsamato «Cocca-Ciuk», verniciato e odorizzato simil-vita, morbidizzato al tartrato di mercurio, infrangibile e incombustibile, con la sua culla-tomba di legno alabastrizzato capitonné”.

Wilcock plagia Wilcock ma non solo. Ne La sinagoga degli iconoclasti (1972) “Wilcock riporta il caso dell’orologiaio francese Absalon Amet che, nel Settecento, inventa e fabbrica il Filosofo Meccanico Universale, un apparecchio, grande come un’intera stanza, in grado di produrre una quantità quasi infinita di frasi, combinando una serie di vocaboli (sostantivi, avverbi di ogni sorta, congiunzioni, negazioni, verbi sostantivati, ecc.) ... Con la figlia Marie Plaisance, Amet pubblica nel 1774 a Nantes il libro intitolato Pensées et Mots Choisis du Philosophe Mécanique Universel, una raccolta di frasi «pensate» dalla macchina, fra cui una di Lautréamont: «I pesci che nutri non si giurano fraternità», un’altra di Arthur Rimbaud: «La musica sapiente manca al nostro desiderio», una di Jules Laforgue: «Il sole depone la stola papale»” (Albani, 2008).

Non a caso Italo Calvino propose Wilcock come membro dell’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) l’istituzione impossibile, l’officina di letteratura potenziale allestita da François Le Lionnais e Raymond Queneau sul finire del 1960. Motivo della candidatura quello di essere autore di plagio d’anticipazione, laddove si è in presenza di un plagiat par anticipation quando, si legge in Le second manifeste (1973) dell’OuLiPo: “Ci capita a volte di scoprire che era già stata scoperta o inventata nel passato, e anche nel lontano passato, una struttura che avevamo creduto perfettamente inedita. Ci facciamo un dovere di riconoscere un simile dato di fatto qualificando i testi in questione come “plagi anticipati” (Le Lionnais, in Campagnoli e Hersant, 1985).

Sarebbe però riduttivo rinchiudere Wilcock nel circolo dei plagiaristi oulipisti. Ancora una volta, le categorie traballano. La sinagoga degli iconoclasti è una carrellata di trentacinque personaggi immaginari esperti in singolarissime discipline, che Wilcock ritrae con una dovizia di particolari tale da trarre in inganno, come capitò a Pasolini che in seguito scrisse: “Wilcock ha finto di essere un enciclopedista, armato di una erudizione spaventevole, capace di tutto, e, nel tempo stesso, capace di semplificare tutto. Ecco, per dir meglio, Wilcock ha finto di essere un enciclopedista incaricato da un editore di scrivere un certo numero di «voci» per una enciclopedia divulgativa. Queste voci riguardano scienziati, inventori, utopisti, saggisti, filosofi. E Wilcock compila queste sue «voci» con tanto scrupolo, diligenza, abito professionale che, dico la verità, ad apertura di libro, ho creduto che si trattasse di nomi veri, di fatti realmente accaduti.” (Pasolini, 1979). Sfilano così autentici fenomeni come il telepate filippino Juan Valdés y Prom, che provocò una crisi di glossolalia in illustri personaggi riuniti a congresso alla Sorbona, Theodor Gheorghescu, che conservò sotto sale 227 negri con un’aringa fra i denti, rivolti verso Gerusalemme, l’ingegnere viennese Hans Hörbiger, padre della teoria del Ghiaccio Cosmico, il già citato orologiaio Absalon Amet, e l’altrettanto già citato regista catalano Llorenz Riber, autore di una messa in scena Oxford delle Philosophische Untersuchungen di Ludwig Witttgenstein… Citazione, plagio, suggestione, spuntano dietro l’angolo le Vite immaginarie di Marcel Schwob, ma forse è una falsa pista.

L’altro libro di racconti pubblicato nello stesso anno da Adelphi, Lo stereoscopio dei solitari, “può essere letto come un romanzo con 70 personaggi che non si incontrano mai”, come recita il risvolto di copertina, probabilmente opera dello stesso Wilcock, che qui propone un album di mostruose istantanee, polaroid di esseri mitologici di passati e futuri remoti si ammucchiano in questa sorta di anti antologia di racconti a prestar fede alla nota di copertina: valchirie che mangiano pane raffermo, un centauro affamato e pittore solitario di soggetti onirici, un ragazzino focomelico che cresce strisciando in giardino, due amanti che si divorano a vicenda, un astronauta condannato a orbitare in eterno, gatti extraterrestri, una gallina consulente editoriale, e così via. Figure anche mostruose come un po’ tutti i personaggi wilcockiani, che l’ultima raccolta, Il libro dei mostri, riassumerà in modo esemplare. Teratologia della vita quotidiana in sessantadue ritratti tesi a mostrare la forma “del mostro supremamente scombinato che è l'uomo”, iniziando dal ragazzo Anastomos che apre le danze, tutto fatto di specchi nei quali “vediamo riflesse quelle cose che, veramente, senza ipocrisia, amiamo, non le cose umane, così afflitte di caducità e di mutamento, bensì gli alberi e le nuvole, gli uccelli e i fiori, le cascate e le isole, gli astri e le fiamme, tutto ciò che nella nostra mortalità sentiamo come eterno, e che non ameremmo se non lo sentissimo, oscuramente, intoccabile”. Nella galleria si ritrovano a poche pagine di distanza il romanziere, Gaio Forcelio al quale “sono spuntati i due soliti tentacoli, detti del romanziere impegnato, sui lobi frontali, ma più lunghi e un po’ più disfatti che negli altri romanzieri impegnati”, e il critico letterario, Berlo Zenobi, “una massa di vermi, un ammasso dalla forma non meglio definita, sebbene si supponga che una qualche struttura portante nel suo interno ci debba essere, altrimenti che cosa terrebbe insieme tutti quei vermi?”. Anche l’altra metà del cielo vanta una vetrina di tutto rispetto. C’è Juana Pè che “per gli intenditori non è bellissima: ha un difetto, una breve membrana tesa tra le cosce, anzi, non tanto breve se arriva quasi alle caviglie, il che la costringe a camminare a passettini, ma con quanta grazia!”. Troviamo, Fulvia Net, ragazza in avanzato stato di putrefazione e “può ben darsi, come tanti casi dimostrano che (l'amore) sia una fiamma che richiede appunto per accendersi i gas di una carogna”. Forme bizzarre, una galleria di esseri con corpi di pesci, o che vegetano, che emettono olio d’automobile dalle mammelle oppure non fanno nulla essendo pura schiuma rosea appiccicosa.

Giunti a questo punto, tra tanto divagare, divergere e vano districare apparirà chiaro che I due allegri indiani non è raccontabile, ci rinunciò lo stesso Wilcock (!): “Questo romanzo è così complicato che non si può assolutamente spiegare con parole di che si tratta, perché sono molti livelli di struttura e anche di azione, perché, come forse le ho detto, essenzialmente, si tratterebbe di una rivista di ippica che decide di far pubblicare un romanzo a puntate e allora affittano una persona o la prendono stipendiata, mettono un’inserzione e questo dovrebbe fornire le puntate” (cit. in Camurri). Si potrebbe aggiungere quello che non c’è, come denuncia il lettore Michelangelo Bottinino Aquino, al quale non va giù che nelle puntate finora pubblicate e lette “con rinnovato interesse”, non sia mai apparso un benché minino accenno a “incidenti automobilistici con morti e feriti straziati”, argomento sul quale il buon Michelangelo si considera “un intenditore”. Nello stesso anno James Ballard scriveva Crash, romanzo in seguito diventato un film firmato da David Cronemberg, proprio sul tema degli scontri/amplessi tra macchine e corpi. Magari aveva ragione Aldani a inserire Wilcock nella sua rivista Futuro, in fondo anche l’astronauta del racconto compreso in Lo stereoscopio dei solitari, condivide la stessa sorte di certi astronauti/satelliti che abitano in alcuni racconti di Ballard. O forse no, la fantascienza non c’entra un tubo, I due allegri indiani è tutto uno scherzo, elevato al cubo e più, come i film dei Monty Python, “un mostruoso scherzo letterario” come sostiene a ragion veduta Camurri, (ibidem), opera degna del Dott. Vet. Lurio Tontino, un altro personaggio de Il libro dei mostri, perché “Già prima di diventare un asteroide il veterinario Tontino era molto portato agli scherzi”.

È possibile, in fondo a Wilcock interessavano solo due cose: “io solo penso alla morte e al sesso” (Wilcock, 1980, cit.). Il resto è solo un gioco.

Fuc de Codennaro

LETTURE

× Albani P. L’Oplepo e i plagiari per anticipazione, in AA:VV:, Italo Calvino. Percorsi potenziali, (a cura) di Raffaele Aragona, Manni, San Cesareo di Lecce, 2008.

× Camurri E., L’opera totale, Il Foglio, 12 marzo 2012.

× Cenati G., I racconti del “Caos” e i mondi impossibili di Juan Rodolfo Wilcock, ACME: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università degli Studi di Milano, vol. LIX, fasc. II, maggio-agosto 2006, pp. 169-202.

× Oplepo, La biblioteca oplepliana, Zanichelli, Bologna, 2005.

× Oulipo, La letteratura potenziale (Creazioni Ri-creazioni Ricreazioni), (a cura) di Ruggero Campagnoli e Yves Hersant, Bologna, Editrice Clueb, 1985.

× Pasolini P.P., Descrizioni di descrizioni, Einaudi, Torino, 1979.

× Wilcock J.R., Il caos. Bompiani, Milano, 1960.

× Wilcock J.R., Parsifal. I racconti del «Caos», Adelphi, Milano, 1974.

× Wilcock J.R., Fatti inquietanti, Adelphi, Milano, 1992.

× Wilcock J.R., Lo stereoscopio dei solitari, Adelphi, Milano, 1972, 1990.

× Wilcock J.R., La sinagoga degli iconoclasti, Adelphi, Milano, 1972.

× Wilcock J.R., Il tempio etrusco, Rizzoli, Milano, 1973.

× Wilcock J.R., L’ingegnere, Rizzoli, Milano, 1975.

× Wilcock J.R., Il libro dei mostri, Adelphi, Milano, 1978.

× Wilcock J.R., Poesie, Adelphi, Milano, 1980.

× Wilcock J.R., L’abominevole donna delle nevi e altre commedie, Adelphi, Milano, 1982.

× Wilcock J.R., Il reato di scrivere, Adelphi, Milano, 2010.

× Wilcock J.R., (in collaborazione con) Fantasia F., Frau Teleprocu, Adelphi, Milano, 1976.

× Wilcock J.R., (in collaborazione con) Fantasia F., Le nozze di Hitler e Maria Antonietta nell’inferno, Lucarini, Bologna, 1985.

ASCOLTI

× Zappa F., Freak Out! Verve, 1996, rist.cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Absolutely Free, 1967, Verve, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Uncle Meat, 1969, Bizarre, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Hot Rats, 1969, Bizarre, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Burnt Weeny Sandwich, 1970, Bizarre, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Weasels Ripped My Flesh, 1970, Bizarre, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Chunga’s Revenge, 1970, Bizarre, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Waka Jawaka, 1972, Bizarre, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., The Grand Wazoo, 1972, Bizarre, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Zoot Allures, 1976, Warneer Bros, Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Zappa In New York, 1978, Discreet, Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Sheik Yerbouti, 1979 Zappa Records, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Joe’s Garage, 1979 Zappa Records, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., Tinseltown Rebellion, 1981, Barking Pumpkin, rist. cd Zappa Records, 1995.

× Zappa F., The Lost Episodes, 1996, Rykodisc.

× Zappa F., Leather, 1996, Rykodisc.

VISIONI

× Blake Edwards, Hollywood Party, Usa 1968, 20th Century Fox Home Entertainment, 2010.

× Jones T., Monty Python's the Meaning of Life, Uk 1983, Monty Python: il senso della vita, Universal Pictures, 2011.