|

La

narrativa ballardiana, del resto, è sempre stata dominata

dal tema del “microcosmo”: luoghi reali distorti al

punto da diventare veri e propri universi alieni in cui prendono vita

tutte le follie della civiltà contemporanea. A partire dai

racconti di Vermillion Sands passando per

l’isola spartitraffico di Concrete Island

(1974), il gigantesco palazzone di Condominium

(1975), il villaggio residenziale di Un gioco da bambini

(1988), il complesso turistico spagnolo di Cocaine Nights

(1996) e quello sulla Costa Azzurra di Super-Cannes (2000),

lo spazio interiore esplorato da Ballard trova nello spazio esteriore

del microcosmo il laboratorio più adatto per ardite

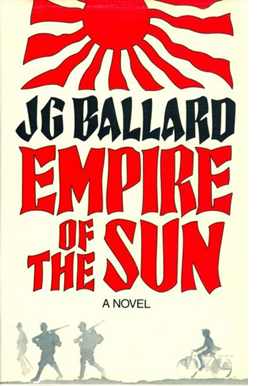

sperimentazioni. Ne L’impero del sole si

possono individuare ben tre microcosmi attraverso i quali si dipana la

vicenda di Jim e la tragedia della guerra: la Shanghai decadente alla

vigilia di Pearl Harbour, il campo di concentramento di Lunghua

(“universo concentrazionario” nel senso reale del

termine) e lo stadio olimpico che è forse la più

surreale tra le tappe della fuga di Jim verso Shanghai.

La

Shanghai vista attraverso gli occhi di Jim assume i contorni di

“un cinegiornale di cui la sua mente era il

proiettore” (Ballard, 2006a, p. 11), un affastellamento di

immagini senza senso o – come la descriverà il

James Ballard maturo – “un presagio delle

città mediatiche del futuro, dominate da

pubblicità e giornali di diffusione di massa”

(Ballard, 2006b). La festa in costume degli europei nei sobborghi

occidentali della città sembra quasi un tentativo di

esorcizzare la paura della guerra rifugiandosi nelle fantasticherie

più sfrenate, al punto che – nota Jim –

“Shanghai sembrava diventata una città di

pagliacci”. La ricostruzione del film, dove una teoria di

clown, sultani e Marie Antoniette sfila tra centinaia di cinesi

disperati in comode Rolls-Royce e Packard, rende perfettamente questo

stridente contrasto. È il tema che ritroveremo nelle opere

più tarde di Ballard, dove la civiltà ricca e

gaudente dell’alta borghesia ricorre alle soluzioni

più estreme (sesso, droga, omicidio) per rifuggire la

mediocrità della routine. Chi appare fuori posto

paradossalmente è proprio Jim, che pur con la mente piena di

fantasticherie tipica di un ragazzino prende contatto con la guerra

prima degli adulti, inoltrandosi nell’aerodromo abbandonato

dove s’imbatte in una colonna di giapponesi pronta

all’azione. È la guerra vera, non quella sempre

fittizia e virtuale di cui parlano gli adulti, tra i cui campi di

battaglia pieni di detriti appositamente sistemati addirittura

passeggiano le “signore in abiti di seta” e i loro

“mariti in vestito grigio” (Ballard, 2006a, p. 28).

Quando la guerra scoppia davvero, il lusso e l’opulenza che

tanto hanno abbagliato il giovane Jim si rivelano mere illusioni. Nelle

grandi ville abbandonate in cui vaga in cerca di cibo, Jim rischia

quasi di morire di fame: un terribile paradosso dato che nelle ville

“lussureggianti” (come le definisce Jim) abbondano

il whisky, il gin e le curiosità più strambe,

come una collezione di denti e un cinema privato. Vuoti simulacri, come

la piscina ormai asciutta in cui Jim ritrova alcuni oggetti che aveva

perso, le ville degli occidentali sono microcosmi nel microcosmo di

Shanghai, dove i giradischi tornano a suonare solo per far ballare i

giapponesi che hanno fatto delle case le loro basi operative.

|