|

Se, seguendo le teorie di Marshall McLuhan, le tecnologie

sono estensioni del nostro corpo, nonché amplificazioni dei nostri sensi, in

questo caso abbiamo una tecnologia che non è più relativa ad un senso

particolare, ma ad un organo, il più importante del nostro corpo: il cervello.

La possibilità di demandare la nostra memoria ad un elemento esterno al nostro

corpo, riporta alla mente le riflessioni di Locke sul

concetto di persona e di io. Locke proponeva l’esempio del

mignolo: se lo perdiamo e continuiamo ad avere coscienza di noi, nonché il

corpo continua a vivere, quell’estensione del nostro corpo non è depositaria

della nostra coscienza/consapevolezza. Nel momento in cui però, riflettiamo

oggi, tutto il nostro bagaglio di conoscenze, presenti e passate, è

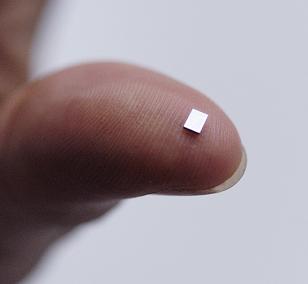

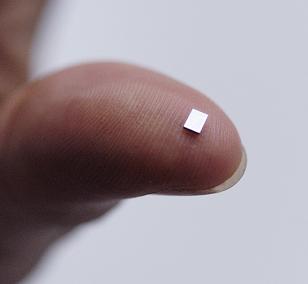

trasportabile in un elemento esterno al nostro corpo (si pensi ad esempio ad

una periferica di memorizzazione mignolo-USB),

allora l’interrogativo che dobbiamo porci è nuovamente dove risieda l’io. Si

pensi anche al racconto di Sydney Shoemaker, sul

caso del signor Brownson, ovvero il trapianto di cervello del signor Brown nel

corpo del signor Johnson. Il nuovo soggetto è identificabile, in quanto

riconosciuto dagli altri, come il signor Johnson ma questo essere non sa chi

siano le persone che lo salutano. Il corpo di Johnson possiede la memoria e le

coscienze di Brown. Riportando l’esempio ai giorni nostri, se abbiamo la

possibilità di trasferire la nostra conoscenza su un dispositivo esterno, chi

siamo noi? Dov’è il nostro io? Mettiamo che si abbia su di un

dispositivo la memoria del Sig. Brown; mettiamo anche che questo dispositivo

sia in grado di riconoscere i volti delle persone che incontro (nei fatti

esiste); ebbene, io saprò immediatamente tutte le informazioni che Brown aveva

delle persone che incontro. La memoria altrui si muove con me e, per

estensione, la mia stessa memoria si muove indipendentemente da me. È come la

musica digitale che oggi si muove senza alcun supporto fisico e materiale

determinato. La nostra memoria, come un mp3, è solo un file, un insieme di bit,

di informazioni. Platone e Socrate discutevano della scrittura come strumento

di comunicazione della conoscenza senza la presenza fisica dell’emittente: oggi

la riflessione resta valida con le ovvie aggiunte. Non è più una situazione di

trasmissione della parola orale ma di tutto il patrimonio mentale di una

persona (questo trasferimento della memoria è riscontrabile anche nella

cinematografia nel pluri-citato Matrix).

Eppure, questa testimonianza digitale porta a

riflettere su un altro aspetto che

collega le tecnologie digitali alla memoria. Come ricorda Lev Manovich, il

digitale permette di ricreare oggetti reali al computer. Si pensi ai numerosi

film di fantascienza (ma di recente anche di altri generi) nei quali persone,

cose, animali, piante vengono ricreate al computer e poi montate in relazione

ad attori e ambienti naturali. L’analista russo sottolinea inoltre come sia

necessario “peggiorare” l’aspetto di questi elementi ricreati affinché,

all’occhio umano, appaiano il più naturali possibili, con le imperfezioni che

siamo abituati a vedere nel mondo circostante. Il digitale è troppo perfetto e

si deve adeguare al naturale. Eppure, questa testimonianza digitale porta a

riflettere su un altro aspetto che

collega le tecnologie digitali alla memoria. Come ricorda Lev Manovich, il

digitale permette di ricreare oggetti reali al computer. Si pensi ai numerosi

film di fantascienza (ma di recente anche di altri generi) nei quali persone,

cose, animali, piante vengono ricreate al computer e poi montate in relazione

ad attori e ambienti naturali. L’analista russo sottolinea inoltre come sia

necessario “peggiorare” l’aspetto di questi elementi ricreati affinché,

all’occhio umano, appaiano il più naturali possibili, con le imperfezioni che

siamo abituati a vedere nel mondo circostante. Il digitale è troppo perfetto e

si deve adeguare al naturale.

Questa possibilità di creare oggetti che appaiano del

tutto reali implica evidentemente un cambiamento nella gestione della memoria.

Spesso si parla di falsificazione, ovvero l’inserire elementi che non

appartengono al contesto nel quale sono inseriti: per intenderci, si pensi alla

famosa foto scattata il giorno della liberazione di Berlino. Un soldato russo,

ritratto con una bandiera in mano, che sventola sul panorama della città

tedesca, ancora in fiamme. Negli ultimi anni sono stati espressi dubbi sulla

veridicità di questa foto e, dopo diverse analisi, tecniche e storiche, si è

scoperto essere un falso: il soldato era effettivamente a Berlino con una

bandiera, ma la foto (orologi scomparsi e i fumi sullo sfondo) sono stati

aggiunti in fase di sviluppo della foto. Ancora, era stato il fotografo a

portare la bandiera al soldato e dirgli di mettersi in posa. Questo episodio

testimonia come siano state consegnate alla memoria storica e collettiva, dei

falsi, degli eventi che non si sono veramente verificati. È su questa scia che

si dubita ancora dei filmati sul primo atterraggio sulla Luna da parte degli

Americani. Ed oggi con il digitale è possibile modificare perfettamente

un’immagine senza lasciare traccia: è possibile creare dei fotomontaggi più che

perfetti, reali. E dunque, il pericolo è ancora più grave: cosa verrà

consegnato alla nostra memoria futura? Potremmo essere testimoni passivi di

eventi che non si sono mai verificati. Si ricorda un po’ quanto viene

rappresentato in film come Blade Runner, dove nell’automa viene registrato un

passato non suo – ma lui è convinto di esserne invece padrone; e come non

ricordare il pluri-citato e analizzato Matrix, con una realtà del tutto

artificiale, eppure reale per chi la vive (dacché il reale è tutto ciò che

viene percepito dall’essere umano).

|

Eppure, questa testimonianza digitale porta a

riflettere

Eppure, questa testimonianza digitale porta a

riflettere