- di Adolfo Fattori

- SOMMARIO

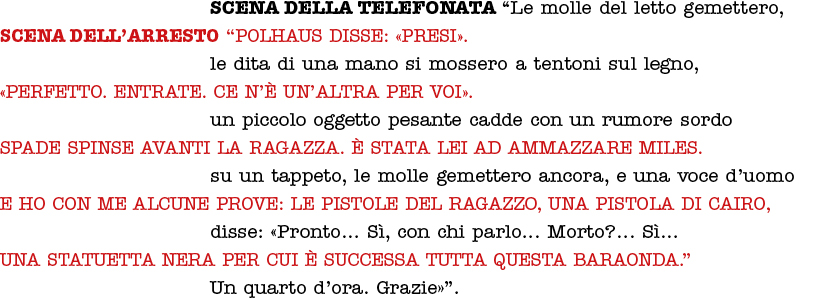

“Un telefono squillò nel buio. Quando ebbe suonato tre volte, le molle di un letto gemettero, le dita di una mano si mossero a tentoni sul legno, un piccolo oggetto pesante cadde con un rumore sordo su un tappeto, le molle gemettero ancora, e una voce d’uomo disse:

«Pronto… Sì, con chi parlo… Morto?… Sì… Un quarto d’ora. Grazie»

Un interruttore scattò e un globo bianco appeso al centro del soffitto con tre catene dorate riempì di luce la stanza”

(Hammett, 1980).

Primi piani. L’uno dopo l’altro: un

telefono, una mano che si muove tastoni, una cornetta che viene presa e

sollevata (la immaginiamo: è anche inutile richiamarla per

iscritto). Suoni: lo squillo di un telefono (di quel telefono),

cigolii, un leggero tonfo, una voce umana. Fotografia: il buio, con

qualche lama di penombra che filtra dall’esterno attraverso

una veneziana, giusto per illuminare le dita che brancolano alla

ricerca del telefono; poi il campo si allarga, il quadro si illumina:

la luce, forte, di un lampadario centrale.

Un brano di

sceneggiatura, giusto da rifinire, si direbbe. E invece no:

è il frammento di un romanzo, una scrittura costruita per

essere stampata e venduta in libreria o in edicola.

Pure,

è già pronta per fare da sorgente della scrittura

per il cinema, a riprova di quanto, già dopo poco

più di un trentennio di vita, il cinema ispirasse le

modalità con cui immaginiamo e trascriviamo le storie, nella

loro trasformazione in racconti. E che infatti verrà

trasferita letteralmente nella sceneggiatura di un film.

L’estratto

proviene da Il falcone maltese (The

Maltese Falcon), pubblicato fra il 1929 e il 1930 su rivista,

e poi, sempre nel 1930, in volume da libreria, il terzo romanzo di

Dashiell Hammett, il “fondatore” del poliziesco hard-boiled,

che costruì la sua fama proprio a partire dalle riviste pulp,

in questo caso Black Mask, e da cui vennero tratte

ben tre versioni cinematografiche: nel 1931, nel 1936, poi nel 1941, la

più famosa, uno dei monumenti del cinema classico americano,

se non del cinema tout court. E il fatto che

nell'arco di un solo decennio la produzione, sempre la Warner Bros.,

decise per ben tre versioni dello stesso film è una prima

prova di come questa narrazione fosse destinata a occupare una

posizione stabile nell'immaginario collettivo, a diventare un vero

monumento della cultura di massa, denso com’è di

elementi e luoghi dell’immaginazione cui allude, grazie alla

fedeltà con il romanzo, d’altra parte, ma con in

più la straordinaria potenza evocatrice del cinema in uno

dei suoi momenti di massima espansione.

In Italia

il romanzo sarebbe stato poi pubblicato nel 1953 da Longanesi, e solo

nel 1984 da Mondadori, che però ne cambiò,

chissà perché il titolo in Il falco

maltese, in una traduzione totalmente nuova e finalmente

scorrevole e realistica, rispetto alla legnosità e alla

rozzezza della prima.

La prima versione (The Maltese Falcon,

stesso titolo del romanzo), diretta da Roy Del Ruth, fedele al romanzo

fin nella riproduzione di molti dei dialoghi, incappò nelle

maglie del “Codice Hays” (il codice di

autodisciplina che si imposero le case di produzione cinematografiche

hollywoodiane per governare i riferimenti al sesso nei film),

così che nel 1934 alcune sequenze furono tagliate (quella

con la protagonista femminile, Bebe Daniels, nuda sotto la doccia,

quelle con dialoghi vagamente allusivi sull'omosessualità) e

quando, nel 1936, la Warner provò a ridistribuire la

pellicola nelle sale nella sua versione originale la censura la

bloccò, inducendo la produzione a girare un nuovo film, un

adattamento ampiamente distante dal romanzo diretto da William Dieterle

(uno dei tanti profughi di talento arrivati dalla Mitteleuropa per

sfuggire ai macellai nazisti) con Bette Davis: Il diavolo e

la signora (Satan Met a Lady, girato in

uno stile leggero, piuttosto lontano dallo spirito del noir),

che però non lasciò particolari tracce.

E

così, alla fine, la Warner nel 1941 decise di produrre un

nuovo film facendo tutto daccapo; prova decisiva di quanto

l’apparato hollywoodiano puntasse sulla forza di quella

narrazione.

Come a volte capita, il mito nasce anche dalle

circostanze e dalle coincidenze: così, per la nuova

pellicola fu scelto come sceneggiatore un giovane John Huston, e il suo

lavoro piacque tanto che gli fu proposta la regia del film. Huston, che

non aveva mai fatto il regista, accettò, regalandoci un

capolavoro, e avviando una carriera che ne avrebbe fatto uno dei

giganti del cinema di tutti i tempi. Discorso simile vale per Humphrey

Bogart, scelto per ripiego, e destinato a diventare per

sempre il volto dell’investigatore Sam

Spade, dopo che George Raft aveva rifiutato la parte di

protagonista non fidandosi di uno sceneggiatore alla sua prima

regia…

La trama ruota intorno ad una favolosa

statuetta dal valore inestimabile: un falcone d’oro

tempestato di pietre preziose e ricoperto di una patina di vernice per

nasconderne il valore, donato nel XVI secolo dai Cavalieri di Malta

all’imperatore Carlo V. Un gruppo di avventurieri

è a caccia del falcone da anni, e pensa di averlo finalmente

individuato. Questa caccia provocherà l’assassinio

di Miles Archer (Jerome Cowan), il socio di Sam Spade che, indagando,

scoprirà tutta la trama e individuerà

l’omicida del socio, Brigid O'Shaughnessy (Mary Astor) la femme

fatale di cui si è innamorato, anche lei a caccia

della statuetta, donna che nel finale consegnerà alla legge.

L’andamento

della sceneggiatura è estremamente fedele

all’intreccio del romanzo, e riesce a renderne il tono teso,

urgente, veloce, scarno, come peraltro nella tradizione della hard-boiled

school, la scuola narrativa “dei duri”

promossa e ospitata da Black Mask.

Rivelazioni, colpi di scena e sorprese che permettono di

ricostruire gli intrighi e il marcio sottostanti alla ricerca

scandiscono il flusso della narrazione, girata pressoché

tutta in interni a causa del basso budget concesso a John Huston, ma

che permise a quest’ultimo e al suo direttore della

fotografia, Arthur Edelson, di assicurare il timbro claustrofobico e

cupo che il regista voleva creare.

Così,

dopo un testo pseudostorico che fa da introduzione dotta e scorre

subito dopo i titoli di testa, in cui viene narrata la storia della

preziosa statuetta, l’ingresso nell’ufficio dei due

private eyes della O'Shaughnessy che li ingaggia

cercando di ingannarli con una storia inventata, l’omicidio

di Archer e la sequenza che abbiamo citato (dal romanzo) più

sopra, la vicenda comincia a viaggiare e si dipana seguendo Sam Spade.

Noi spettatori, sembra, sappiamo tutto quello che sa lui, quello che

vede, ciò che gli viene raccontato. Alla fine, scopriremo

che c’è dell’altro: alla individuazione

dell’omicida del suo socio Spade è arrivato col

ragionamento, e forse nello stesso modo ha capito che la statuetta di

cui si è ritrovato in possesso è un banale falso.

Non lo dichiara esplicitamente, per lui lo fanno i due avventurieri che

la cercavano, ma il sospetto in noi rimane…

La

fusione di azione e ragionamento era un tipico tratto dell’hard-boiled

school, che alla tradizione del giallo

“all’inglese” aggiungeva la consuetudine

al movimento, al duello, al confronto fatto di pugni e pistole presi

dal western, e che farà la fortuna del cinema delle

“giungle urbane”. Los Angeles, prima di tutte le

altre, quando il miglior allievo di Hammett, Raymond Chandler,

reincarnerà Sam Spade in Philip Marlowe trasferendo

l’hard-boiled crime nella

“città degli angeli” e rifinendone e

prosciugandone i tratti in un personaggio disincantato, nichilista,

solitario, e scolpendone definitivamente il mito.

Ecco, la

dimensione mitica che avvolge la pellicola di John Huston è

fatta sicuramente della purezza elementare della storia che viene

raccontata, degli idealtipi che mette in scena, l’eroe, la

donna fatale, la ricerca, l’esotismo, ma anche

dell’aura che tutti i materiali appartenenti più

al profilmico che al film in sé gli conferiscono, dalla

circostanza della prima regia di Huston all’inaugurazione di

un genere narrativo e cinematografico che poi sarebbe stato

sacralizzato dall’incontro di una città (Los

Angeles) e di un personaggio (Philip Marlowe) che si sarebbero poi

spinti fino alla contemporaneità con i romanzi di James

Ellroy e una pellicola come Blade Runner (1982).

La

stessa statuetta usata nel film (siamo sempre nel profilmico)

è diventata un oggetto di culto. Realizzata in due copie,

una delle due è stata venduta in un’asta per

diverse migliaia di dollari, quasi a replicare nella realtà

la vicenda raccontata nel film.

La statuetta del falcone

è un classico “Mac Guffin”, come lo

avrebbe definito Alfred Hitchcock: il maestro spiega con cura

cos’è un “Mac Guffin” a

François Truffaut in Il cinema secondo Hitchcock (1997),

la lunga intervista condotta dallo stesso Truffaut al regista inglese

parlandogli di Il prigioniero di Amsterdam (1940):

“A.H. La famosa clausola segreta era il nostro Mac Guffin. Bisogna che parliamo del Mac Guffin?

“F.T. Il Mac Guffin è un pretesto, non è così?

“A.H. È una scappatoia, un trucco, un espediente.

[…]

“In tutte le storie di spionaggio scritte in questa atmosfera, c’era sempre il furto della pianta della fortezza. Questo era il Mac Guffin.

[…] La cosa non è importante in se stessa e i logici hanno torto a cercare la verità nel Mac Guffin. Nel mio lavoro ho sempre pensato che le «carte», i «documenti», i «segreti» … debbano essere estremamente importanti per i personaggi del film, ma di nessun interesse per me, il narratore… in realtà il Mac Guffin non è niente”

(Truffaut, 1997).

In effetti, il falcone compare tardi, nel film,

quando il capitano della nave su cui era stato portato da Istanbul a

San Francisco, ferito da alcuni colpi di pistola, lo porta a Spade nel

suo ufficio, per poi abbattersi sul pavimento, morto. Nave che

è stata intanto incendiata.

Gli elementi

dell’intrigo, dell’esotico, del misterioso ci sono

tutti, aleggiano nel film come nel romanzo, dandogli corpo e senso, e

riconnettendo il racconto a almeno due secoli di immaginazione

narrativa, dal romanzo gotico al racconto di viaggio e di avventure,

nodi dell’immaginario romantico senza cui il cinema di

Hollywood non esisterebbe.

Materiali che si

coagulano nella statuetta, e nella sua “biografia”,

che sono anticipati, se si vuole, dal testo che introduce il film,

conferendo alla vicenda il tono colto – e evocativo

– di una ricostruzione storica che si perde nei nebbiosi

abissi del tempo e nelle misteriose terre dell’Oriente. Un

po’ come era avvenuto, circa un decennio prima, col

capolavoro di Tod Browning, Freaks (1932) al quale

la produzione, per rispondere alle proteste scandalizzate degli

spettatori, aveva appunto anteposto un testo a scorrimento che

conferiva alla pellicola una dimensione storico-antropologica, peraltro

fantasiosa e improbabile. Un’ulteriore allusione, per la

memoria degli spettatori, alle sfere del misterioso e

dell’esotico.

Il calco su cui sono costruiti

romanzo e pellicola ha un doppio tracciato: le vicende che vengono

rappresentate sullo schermo, e quelle che ne sono per così

dire alle spalle (l’oggetto delle indagini di Spade), che

rimangono opache, e che sarà compito dell’autore

(lo scrittore, il regista) svelare nel finale della storia attraverso

la voce dell’investigatore protagonista. Assicurando

così il colpo di scena di chiusura – la

rivelazione della colpevolezza di Brigid – e lo scioglimento

dei nodi della trama.

Pratica in cui Hammett era

diventato maestro, avendo composto alcuni dei suoi romanzi assemblando

insieme parti di trame dei suoi racconti, ritrovandosi a gestire catene

di eventi e cause sovrapposte, ingarbugliate, contraddittorie, che

poteva sgrovigliare solo assegnando ai suoi investigatori il compito di

mettere in ordine nel finale dei suoi romanzi gli eventi noti ai

lettori con quelli che gli aveva taciuto creando ad hoc catene

plausibili di cause ed effetti.

Brigid

O’Shaugnessy, un altro elemento cruciale. Una donna fatale

idealtipica, manipolatrice, bugiarda, ambigua, letalmente seducente. Ma

che non riuscirà alla lunga a ingannare il suo bersaglio. E

che si riproporrà in tante altre vesti. Come nel caso della

Phyllis Dietrichson (Barbara Stanwick) di La fiamma del

peccato (Double Indemnity 1944) di Billy

Wilder, sceneggiato dallo stesso regista con, guarda un po’,

Raymond Chandler partendo dal romanzo omonimo di James Cain (in

italiano, La morte paga doppio, 1998, cfr. in

questo numero)…

Siamo nel periodo del trionfo dello star system hollywoodiano,

l’epoca dei divi, in cui ci si poteva

perdere guardando sullo schermo i propri miti, e magari incontrarli nei

locali dei dintorni di Los Angeles: mito e realtà si

confondevano, dando corpo alle riflessioni che Edgar Morin

sviluppò nel 1957 in Le star sulla

cultura di massa e la potenza immaginativa del cinema:

“… le star sono più che oggetti di

ammirazione: sono soggetti di culto […] L’uomo da

sempre proietta su delle immagini i suoi desideri e le sue paure.

Proietta nella propria immagine – il suo doppio –

il bisogno di superarsi nella vita e nella morte. Questo doppio

è detentore di potenze magiche latenti; ogni doppio

è un dio virtuale. Le cose e le persone

dell’universo cinematografico sono immagini, doppi”

(Morin, 1995).

“Le cose e

le persone”. Come la statuetta del falcone: Mac Guffin di

nome e di fatto: come per il film è un

pretesto, così dentro il film

è un falso. Un oggetto privo di valore, se non per

l’immaginazione dello sceneggiatore e dello

spettatore.

Un innesco, insomma. Il vero divo

del film: materia vile, che però regge e nutre il

sogno di gloria e di ricchezza degli avventurieri che lo braccano da

diciassette anni (e, nel mondo reale, dei collezionisti), e che,

scoprendo che è falso, invece di rassegnarsi o arrendersi,

schizzano via a riprendere la loro Quest infinita:

la stessa materia di cui è fatto il cinema, che usa i

materiali del mondo per dare vita a mondi immateriali, fatti di sogni,

di magia.

Qui, nel finale, romanzo e film

divergono bruscamente: lì dove, nel romanzo, vediamo Sam

prepararsi rassegnato ad una discussione con la moglie di Archer, di

cui era stato amante e che aveva lasciato, riportando tutta la vicenda

sul piano prosaico e faticoso della vita quotidiana e delle sue

miserie, nel film, al poliziotto che soppesando la statuetta gli chiede

di cosa è fatta, pesante com’è, Spade

risponde citando William Shakespeare, dalla Tempesta:

“È della materia di cui son fatti i

sogni”. L’aggiunta di John Huston, la chiusura

della sua sceneggiatura, rimanda direttamente alla natura stessa del

cinema: impalpabile, evanescente, come i nostri sogni, luogo di una

ricerca infinita, di un inseguimento continuo ai nostri doppi

immaginari, capace però di trasfigurare e consacrare le vili

materie dell’ordinario e del banale in qualcosa di magico, di

simbolico, di mitico.

LETTURE

— James Cain, La morte paga doppio, Adelphi, Milano, 1998.

— James Ellroy, Los Angeles nera (include i romanzi Le strade dell'innocenza, Perché la notte, La collina dei suicidi),

— Mondadori, Milano, 2001.

— Dashiell Hammett, Il falcone maltese, Longanesi, Milano, 1980.

— Dashiell Hammett, Il falco maltese, Mondadori, Milano, 1984.

— Edgar Morin, Le Star, MCF, Milano, 1995.

— François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock, Nuova Pratiche Editrice, Milano, 1997.

VISIONI

— Tod Browning, Freaks, Dynamic Italia - Dynit, 2015 (home video).

— Alfred Hitchcock, Il prigioniero di Amsterdam Corrispondente 17, CG Entertainment, 2016 (home video).

— John Houston, Il mistero del falco, Warner Bros, Entertainment Italia, 2000 (home video).

— Ridley Scott, Blade Runner The Final Cut, Warner Home Video, 2016 (home video).