| |

|

| |

|

Anche la sfera della produzione confonde i tempi, impiega

la migliore tecnologia per restituirci il passato, Anche l’industria dismessa si ricicla in museo, così come

quella tuttora in attività. Industria e distribuzione poi a volte

cortocircuitano, come ad esempio a Torino, dove all’interno di Eataly, un progetto che coinvolge Slow Food, è stato aperto il museo della Carpano nelle aree che un tempo

servivano come archivio documenti, all’estrazione delle erbe, alla combinazione

degli ingredienti e alla conservazione degli estratti. Eataly, infatti, sorge

negli stabilimenti per la produzione del vermouth Carpano, fabbrica che fu

attiva dal 1908 fino alla fine degli anni Ottanta. La novità è che Eataly è al tempo stesso un

centro commerciale strutturato per aree di vendita dedicate: salumi e formaggi,

la carne e il pesce, l'ortofrutta, la panetteria e la pizza, la pasta fresca,

generici, analcolici e cantina. Tutto in 2.500 metri quadrati di mercato a cui

si affiancano 8 ristoranti, due caffè e un’agrigelateria, compreso il suddetto

museo, l’unico che ha il coraggio di chiamarsi tale, perché dall’esposizione

alle tipologie di prodotto, ogni cosa a Eataly è lontana anni luce dal futuro

come si immaginò. Infine, per restare all’industria, in altri casi, si allestiscono

musei relativi ai campi d’azione (cioccolato o pasta, ad esempio) dell’impresa

e non dell’azienda stessa. Commercio, industria, tempo libero, intrattenimento,

le stanze della vita quotidiana sono traboccanti di cimeli, sono l’ambiente

artificiale/naturale dentro il quale scorre la vita.

Istruttivo, poi, il recente spot di un notissimo prodotto

alcolico, che cita una celeberrima pubblicità degli anni d’oro di Carosello. Il

prodotto è il Cynar, la rèclame storica è quella con Ernesto Calindri e la

materia prima il carciofo, formidabile “contro il logorio della vita moderna”,

come dimenticarlo. Nel nuovo spot i protagonisti sono Elio e la sua combriccola

che, come Ernesto Calindri, siedono a un tavolino in

mezzo al traffico chiacchierando, sorridenti, fregandosene del caos che li

circonda. Finito il Cynar tra i giovialoni serpeggia il panico, lo stress incalza,

il traffico li minaccia, solo azionando una leva a forma di carciofo i quattro

vengono miracolosamente salvati da un Carciofone, trasformato in navicella che

li catapulta nello spazio. Il passato e il futuro si danno una mano per

sfuggire al presente, ma per una volta la pubblicità piace proprio perché si

mostra come autentica fiction. Nella realtà fughe del genere non sono possibili

e i sogni di ieri, ovvero quelli di domani, sono stretti d’assedio dal traffico

quotidiano, dal presente infinito. Sempre nei palinsesti del passato troviamo un segnale

premonitore di questi nostri tempi. L’anno è il 1965. Va in onda la prima

puntata dello sceneggiato televisivo Belfagor,

il fantasma del Louvre (ispirato a un romanzo scritto nel 1927 da Arthur Bernède)

diretto dal regista Claude Barma e sceneggiato da Jacques Armand. Mantello,

copricapo nero e una maschera sul volto appariva di notte nelle sale del Louvre

presso la statua della divinità caldea dell'inganno Belfagor. Terrorizzò tutti

miscelando esoterismo rosacrociano, materiali radioattivi, suspence e guerra

fredda. Qui, però, interessa seguire un vecchio

metodo: nel nome risiede l’origine e dunque la spiegazione. Che ci L’ipermercato e il museo sono specchi

reciproci della medesima merce e dello stesso fruitore, anzi nel suo stadio più

avanzato costui fruisce soprattutto di se stesso, e questo ci conduce all’altro

motore ultimo dei nostri tempi, la pornografia, allo sguardo ovunque, che

osserva perennemente questa storia presente, irriconoscibile data la distanza

tra l’osservatore e l’osservato. In questo senso la storia siamo noi, il buco

nero dove si immergono memoria merci e segni reciprocamente contaminati, e poi

volendo consegnati all’eterno in un hard disk da 50 gigabyte o giù di lì. Tutto questo scenario può sembrare greve, a

metà strada tra apocalittici e integrati, cosicché val la pena di chiudere in

leggerezza, magari con un po’ di buona musica. Potremmo ascoltare un po’ di

jazz italiano, ormai di valore internazionale, grazie a un nuovo, strepitoso repertorio: le

canzoni italiane degli anni Sessanta o quelle napoletane, fino ad arrivare giù

in fondo al XX secolo fino a Giacomo Puccini e poi ancora più indietro

arrivando alla musica popolare come la taranta pugliese.

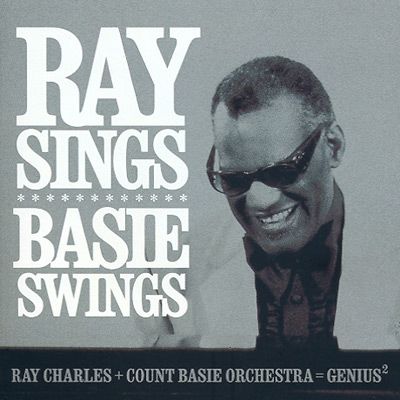

Meglio ancora, il disco ideale è Ray

Sings, Basie Swings, eseguito da Ray Charles & The Count Basie

Orchestra, un concerto degli anni Settanta inedito, registrato dall’impresario

di allora, il mitico Norman Grantz, uscito nel 2006. Un suono splendido, ma

nella bobina originale solo la voce di Ray Charles risulta perfetta, il resto

dell’orchestra si sente un schifo. Allora il produttore attuale John Burk ha

chiamato la leggendaria Count Basie Orchestra,

tuttora in circolazione, diretta da Bill Huges con ospiti del calibro di Joey

De Francesco all’organo Hammond. Ha poi reclutato uno stuolo di arrangiatori e

un nugolo di programmatori. Tutto viene risuonato e ricucito con la voce di The Genius. Oltre il campionamento e il

taglia e cuci, al di là della manipolazione di frammenti, ecco un nuovo genere

senza tempo perché di ieri, oggi, grazie alle tecnologie che sembravano

possibili solo domani. Musica fantasmatica. L’ideale commento sonoro al dickiano “io sono

vivo e voi siete morti”. Chissà, forse alla morte si addice lo swing. Buon ascolto.

[3] J. Baudrillard, Simulacri e impostura, Cappelli, Bologna 1980, pag. 7. [4] Idem, pag. 21

| |

|

|

come avviene per i vini Donnafugata, azienda nata nel 1851 e trendy nel XXI secolo. L’energia del sole

viene catturata di giorno, ricorrendo a un impianto fotovoltaico, mentre la

vendemmia bioclimatica avviene di notte. È l’annata New Age, la migliore.

come avviene per i vini Donnafugata, azienda nata nel 1851 e trendy nel XXI secolo. L’energia del sole

viene catturata di giorno, ricorrendo a un impianto fotovoltaico, mentre la

vendemmia bioclimatica avviene di notte. È l’annata New Age, la migliore. Un altro sostanziale contributo arriva poi

dall’intrattenitore di massa per eccellenza, il mezzo televisivo, che ha

educato impalpabilmente e inesorabilmente a viaggiare nel tempo, o meglio ad

abolirlo, poiché saltellando da un canale all’altro possiamo visionare pezzi

di realtà/tivù di epoche diverse, ma tutte trasmesse nel tempo unico della

tivù. Temponauti in pantofole, ci osserviamo in diretta ripresi nella realtà di

ieri, noi viventi ci ri-visitiamo nel grande museo degli archivi televisivi,

tutti un po’ baronetti, immortalati in vita. Un mondo in repeat come

nell’invenzione di Morel, solo che le riprese sono estese al mondo e ognuno di

noi è spettacolo e spettatore al tempo stesso.

Un altro sostanziale contributo arriva poi

dall’intrattenitore di massa per eccellenza, il mezzo televisivo, che ha

educato impalpabilmente e inesorabilmente a viaggiare nel tempo, o meglio ad

abolirlo, poiché saltellando da un canale all’altro possiamo visionare pezzi

di realtà/tivù di epoche diverse, ma tutte trasmesse nel tempo unico della

tivù. Temponauti in pantofole, ci osserviamo in diretta ripresi nella realtà di

ieri, noi viventi ci ri-visitiamo nel grande museo degli archivi televisivi,

tutti un po’ baronetti, immortalati in vita. Un mondo in repeat come

nell’invenzione di Morel, solo che le riprese sono estese al mondo e ognuno di

noi è spettacolo e spettatore al tempo stesso.  faceva un

fantasma in un museo, per giunta in quello più famoso del mondo? Appare nei

pressi dell’inganno e su questo dobbiamo indagare. Allora, abbiamo un museo, un

fantasma e un’audience composta da quello stesso pubblico che popola

l’inarrestabile civiltà dei consumi. Il museo è ancora quello tradizionale, la

cultura è ancora discriminazione, i prodotti culturali non sono ancora del

tutto equiparabili a quelli offerti in un ipermercato, ma il destino di quel

mondo è già segnato. Quel mondo è già un fantasma, ecco perché Belfagor sbuca

lì. Dov’è l’inganno? Nel ritenere il mondo vittima di una cospirazione, come

quell’intrigo rosacrociano che sostiene la trama dello sceneggiato. Non è così,

“è la massa stessa che mette fine alla cultura di massa”, conferma Baudrillard

faceva un

fantasma in un museo, per giunta in quello più famoso del mondo? Appare nei

pressi dell’inganno e su questo dobbiamo indagare. Allora, abbiamo un museo, un

fantasma e un’audience composta da quello stesso pubblico che popola

l’inarrestabile civiltà dei consumi. Il museo è ancora quello tradizionale, la

cultura è ancora discriminazione, i prodotti culturali non sono ancora del

tutto equiparabili a quelli offerti in un ipermercato, ma il destino di quel

mondo è già segnato. Quel mondo è già un fantasma, ecco perché Belfagor sbuca

lì. Dov’è l’inganno? Nel ritenere il mondo vittima di una cospirazione, come

quell’intrigo rosacrociano che sostiene la trama dello sceneggiato. Non è così,

“è la massa stessa che mette fine alla cultura di massa”, conferma Baudrillard