C’è un video, tra i tantissimi che sono girati nelle ore e nei giorni immediatamente successivi alla notizia della scomparsa di Stephen Hawking, che colpisce per il modo in cui si discosta dall’immagine pubblica che tutti abbiamo del celebre fisico, quella per dire che ci offre la scena finale di La teoria del tutto, il biopic del 2014 dedicato alla sua gioventù e alla relazione con la prima moglie, dove Hawking su un podio tiene una conferenza divulgativa, affollatissima come di consueto.

Qui invece si vedono solo una manciata di persone, alcuni tra i più celebri fisici teorici viventi, che ascoltano una breve relazione di Hawking su un tema molto tecnico, il ruolo della simmetria BMS (Bondi-Metzner-Sachs) nella soluzione del paradosso dell’informazione dei buchi neri.

Hawking non ha registrato l’intervento, per cui ci sono pause più o meno lunghe durante le quali si sente solo il bip del software con cui sceglie le parole che saranno pronunciate dal suo sintetizzatore vocale. Ogni tanto qualcuno prende appunti. Poi arriva una domanda, lui si scusa perché non ha afferrato. Insomma, un normale simposio tra scienziati che si scambiano idee e opinioni. Non è emozionante come vederlo fluttuare a gravità zero durante un volo parabolico o presentare uno spettacolare documentario sull’universo, ma è un ritratto di quella che Marcel Proust ha definito, “fra tutte le diverse vite parallele che noi viviamo la più piena di peripezie, la più ricca di episodi, voglio dire la vita intellettuale” (Proust, 2015).

Perché dopotutto Stephen Hawking avrebbe voluto essere ricordato per questo, per i contributi dati all’avanzamento della conoscenza grazie al suo intelletto, l’unica parte del suo corpo a non aver subito alcuna menomazione a causa del progressivo, inesorabile avanzare della sua malattia, la sindrome laterale amiotrofica (SLA) che lo aveva colpito fin dall’età di 21 anni. Contributi che gli sono valsi riconoscimenti di primissimo piano, dalla fellowship della Royal Society all’eccezionale età di 32 anni appena alla cattedra lucasiana di matematica a Cambridge, la stessa di Isaac Newton, fino al premio Wolf, secondo solo al premio Nobel, a cui aveva costantemente ambito pur consapevole che la difficile verifica empirica delle sue teorie avrebbe reso quell’obiettivo assai arduo.

Del resto, come non ha mai mancato di riconoscere, “per i miei colleghi sono semplicemente un fisico come un altro” (Hawking, 2013), ed è quello che traspare dal video del simposio. Mentre tutti gli altri si affannavano a soddisfare ogni suo desiderio, i suoi colleghi non mancavano di contraddirlo o criticarlo, anche in modo sferzante a volte, come accadde con Peter Higgs (Hawking aveva scommesso che la sua particella non sarebbe mai stata scoperta), venendo peraltro contraccambiati senza tanti complimenti. È certamente il caso dell’aneddoto in cui Andrei Linde, uno dei padri della teoria inflazionaria, si trovò a dover tradurre ad alta voce un discorso di Hawking nel quale una nuova ipotesi appena avanzata da Linde veniva cinicamente demolita.

L’universo in un guscio di noce

Quando Hawking approdò a Cambridge in cerca di un dottorato, la cosmologia alla quale intendeva dedicare la sua carriera non esisteva nemmeno come disciplina riconosciuta in quell’ateneo. Il grande Fred Hoyle, del quale Hawking aspirava a diventare dottorando, si considerava un astronomo. Hoyle, peraltro, insieme ad altri colleghi tra cui Hermann Bondi e Dennis Sciama, il supervisore di Hawking, avevano sviluppato all’epoca un modello che suonava come una campana a morte per la cosmologia: lo stato stazionario prevedeva infatti un universo senza inizio né fine, che compensava la sua espansione, scoperta fin dagli anni Venti con le osservazioni di Edwin Hubble, con una continua produzione di materia dal nulla.

Lo stesso Hawking inizialmente era persuaso della bontà di quel modello, che aveva per giunta il vantaggio di mandare definitivamente in soffitta l’ipotesi di un universo creato da Dio in un momento ben preciso nella storia. Ma non ci mise molto a convincersi che la cosa non reggeva. Durante un convegno osò contestare persino i calcoli di Hoyle, che aveva rifatto personalmente e che a suo dire dimostravano le fallacie del modello.

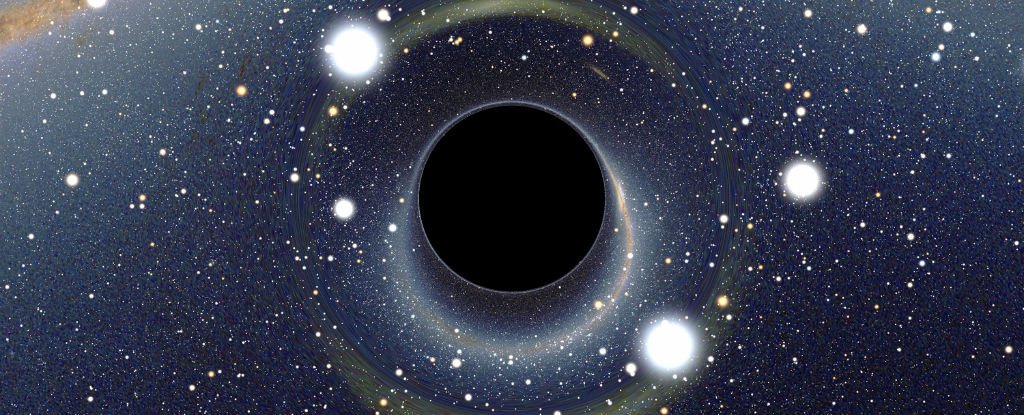

Alla fine la sua tesi di dottorato (che l’Università di Cambridge ha messo online nel dicembre 2017, mandando in tilt il sito per i troppi download) fu dedicata alle Proprietà di un universo in espansione. In quel periodo aveva iniziato a lavorare insieme a Roger Penrose (la cui fama in seguito avrebbe raggiunto la sua) alla dinamica dei buchi neri. Che le stelle di grande massa fossero destinate, nel loro collasso gravitazionale, a provocare una tale distorsione dello spazio-tempo da rendere impossibile persino alla luce di fuggire dal loro abbraccio mortale, era cosa ben nota da tempo.

Robert Oppenheimer, prima di dedicarsi al fatale compito di progettare la bomba atomica, si era occupato proprio di quel tema; Penrose aveva ripescato l’articolo di Oppenheimer e aveva dimostrato che i buchi neri (termine coniato in quel periodo da John Wheeler con una felice intuizione in una vasca da bagno) non erano possibilità meramente teoriche che si potevano verificare solo in presenza di un collasso perfettamente simmetrico, ma un risultato inesorabile per tutte le stelle la cui massa superava un certo limite.

Quel che accadeva era l’emergere di una singolarità, un punto al centro del buco nero dove la densità diventava talmente forte da “bucare” lo spazio-tempo e porre un limite alle leggi della fisica conosciute. I teoremi di Penrose spinsero Hawking a supporre che, invertendo la freccia temporale, si potesse immaginare che non solo tutta la materia dell’universo finisse prima o poi nelle singolarità dei buchi neri, ma che l’universo stesso potesse essere emerso da una singolarità. Ecco cos’era il Big Bang, la teoria che Hoyle e i suoi colleghi contrastavano: una singolarità analoga a quella che si trova al centro dei buchi neri, il punto in cui le capacità predittive della fisica vengono meno, l’hic sunt leones dei tempi moderni. Era un tema troppo allettante perché Hawking non ne venisse completamente risucchiato a propria volta.

Dal Big Bang ai buchi neri

Come racconta Jane Wilde, la prima moglie di Hawking, in quel periodo il marito era in grado di restare per ore immobile, senza nemmeno rispondere alle domande dei familiari. Stava male? Era depresso per il peggiorare delle sue condizioni? Era infelice del suo matrimonio?

In realtà si stava chiedendo quali fossero le implicazioni di una sua scoperta: i buchi neri possono solo ingrandirsi, mai ridursi, a causa dell’accrescimento dell’area del loro orizzonte degli eventi (il bordo estremo) man mano che “inghiottono” materia, e quando due buchi neri si fondono l’area del nuovo buco nero è pari almeno alla somma delle aree di quelli di partenza, se non superiore. Ciò appariva simile in modo sospetto a quanto prevede la seconda legge della termodinamica, che regola il fenomeno dell’entropia, la quale come è noto è destinata esclusivamente ad aumentare, mai a diminuire. Ma un buco nero non poteva essere regolato dalle leggi della termodinamica, perché ciò avrebbe voluto dire che possiede una temperatura, quindi che emette calore, laddove invece per definizione un buco nero non può emettere nulla, dai fotoni in giù.

Hawking riteneva che quella fosse solo un’analogia, per quanto rilevante. Un allievo di Wheeler, Jacob Bekenstein, riteneva invece che si trattasse di qualcosa di più di un’analogia: l’area di un buco nero rappresenta la sua entropia complessiva. Ciò avrebbe portato, di lì a poco, alla formulazione dell’elegante formula di Bekenstein-Hawking che definisce l’entropia di un buco nero sulla base di soli quattro fattori: costante di Boltzmann, area dell’orizzonte degli eventi, costante gravitazionale e costante di Planck.

La presenza di queste due ultime costanti dimostrava in modo incontrovertibile che si era di fronte a un fenomeno di gravità quantistica: come Hawking aveva intuito, i buchi neri rappresentavano il banco di prova più avanzato nella ricerca di una teoria del tutto, ossia una teoria in grado di unificare relatività generale e meccanica quantistica (di quest’ultima Hawking sapeva poco, e si lamenterà sempre delle sue traballanti basi matematiche, a differenza della relatività).

La formula dimostrava che l’entropia di un buco nero è pari a un quarto della sua area, scoperta che ha poi avuto implicazioni importanti nello sviluppo dell’ipotesi olografica in epoche più recenti (ciò in quanto il fatto che l’entropia di un buco nero sia data dalla sua area, e non dal suo volume, sembra implicare che la quantità di informazione di un sistema possa essere calcolata in due dimensioni e non in tre).

Per Hawking, tuttavia, le implicazioni erano altre. Bisognava ammettere che i buchi neri obbedissero alle leggi della termodinamica e che quindi possedessero una temperatura. Di conseguenza, un buco nero emetterà fotoni, esattamente come avviene nel caso di un corpo nero, un oggetto in equilibrio termico che irraggia energia, il cui studio agli inizi del Novecento aveva portato alla nascita della meccanica quantistica. Ciò violava naturalmente tutto quanto si sapeva allora dei buchi neri.

Cercando di capirne di più, Hawking iniziò a studiare gli effetti dei buchi neri sui campi quantistici, trovando la soluzione: nella teoria quantistica dei campi, i valori di ciascun punto del campo sono inevitabilmente indeterminati, e nel vuoto cosmico oscillano costantemente intorno allo zero. Questa oscillazione viene interpretata come la costante produzione nel vuoto di copie di particelle virtuale di materia e antimateria, destinate ad annichilarsi a vicenda.

In prossimità dell’orizzonte degli eventi, tuttavia, diventava inevitabile che una particella venga risucchiata nel buco nero e un’altra fugga via. Ciò produce l’emissione di fotoni che i calcoli mostravano. Non solo: quando nel buco nero finisce un’antiparticella, di massa negativa, la massa complessiva del buco nero si riduce. Non era dunque vero che i buchi neri erano destinati solamente ad accrescersi: essi erano piuttosto sottoposti a un’evaporazione, che in un lasso di tempo incredibilmente lungo, superiore, per la maggior parte di essi, all’età dell’universo, li avrebbe portati a rimpicciolirsi fino a scomparire del tutto in un’esplosione finale. L’effetto dell’evaporazione dei buchi neri è noto oggi come “radiazione di Hawking”.

Dove il tempo si ferma

Quando Hawking presentò per la prima volta la sua idea del fenomeno che oggi porta il suo nome, vale a dire l’evaporazione dei buchi neri, in una conferenza a Oxford nel 1974, la reazione fu delle più sorprendenti. Non ci furono domande e il presidente della sessione, John G. Taylor, era così sconvolto che dichiarò senza mezzi termini: “Be’, questo è davvero ridicolo! Non ho mai sentito niente del genere”, decidendo di passare immediatamente alla sessione successiva (J. Hawking, 2015).

Si pensò che il male avesse ormai debilitato anche la mente, non solo il fisico dello scienziato; lo stesso Taylor consigliò a Nature di rigettare l’articolo che presentava la radiazione dei buchi neri. Uno stupore simile, anche se ben più rispettoso – la fama di Hawking si era ormai consolidata da allora – accompagnò anche il suo primo annuncio del cosiddetto “paradosso dell’informazione”, nel 1981, nell’attico di San Francisco di Werner Erhard, vate del misticismo quantistico ma anche generoso filantropo, che aveva finanziato una miriade di simposi con i più grandi fisici del mondo.

Il problema era ovvio, col senno di poi: se l’informazione relativa alla materia che cade nel buco nero viene inscritta sull’orizzonte degli eventi, ma gradualmente l’orizzonte degli eventi si riduce fino a scomparire insieme a tutto il buco nero, che fine fa quell’informazione?

Non viene emessa sotto forma di radiazione di Hawking, perché essa è costituita solo da particelle nate nel vuoto sul confine dell’orizzonte, e non possiedono nessuna informazione su quel che c’è dall’altra parte. Bisogna ammettere che allora l’informazione della materia inghiottita dai buchi neri possa andare persa per sempre in seguito alla loro evaporazione, cosa che viola tanto il primo principio della termodinamica (la legge di conservazione dell’energia) tanto il principio di unitarietà della meccanica quantistica, alla base della sua consistenza (esso stabilisce, in soldoni, che la funzione d’onda di una particella, ossia la sua probabilità di trovarsi in un determinato stato, per esempio la posizione, è sparsa in tutto l’universo; se una parte di essa finisce in un buco nero senza possibilità di essere restituita, il principio viene meno e ciò significa che la meccanica quantistica non funziona come crediamo). Come riassunse Leonard Susskind, profondamente colpito dal discorso di Hawking:

“Se il paradosso dell’informazione è corretto, ne segue che nell’universo mancano dei bit [la misura dell’informazione]. La predicibilità finisce alle ortiche. Causa ed effetto non sono più accoppiati. Nulla di ciò che la scienza ci dice può essere ritenuto affidabile; non c’è più nessuna risposta che sia ragionevole o che duri nel tempo” (cit. in Ferguson, 2011).

Da allora, i tentativi di risolvere il paradosso dell’informazione si sono moltiplicati. Uno di essi fu proposto dallo stesso Susskind sulla base del principio olografico. Partendo da quello spunto, nel 2004 Hawking si imbucò in un convegno a Dublino e annunciò di aver risolto il paradosso, pagando il pegno di una scommessa fatta nel 1997 tra lui e Kip Thorne contro John Preskill, il quale si era detto certo di una scappatoia al paradosso. Preskill vinse un’enciclopedia di baseball, che mostrò ai giornalisti come un trofeo, ma Thorne non fu persuaso dalle argomentazioni di Hawking e nemmeno Penrose, che al riguardo è dell’idea che Hawking “avrebbe dovuto mantenere la sua vecchia posizione e che le sue idee precedenti erano molto più vicine al vero” (Penrose, 2011), sebbene si tratti di un commento interessato, perché la perdita dell’informazione nei buchi neri è un postulato della cosmologia ciclica conforme, la proposta cosmologica avanzata a partire dal 2001 da Penrose.

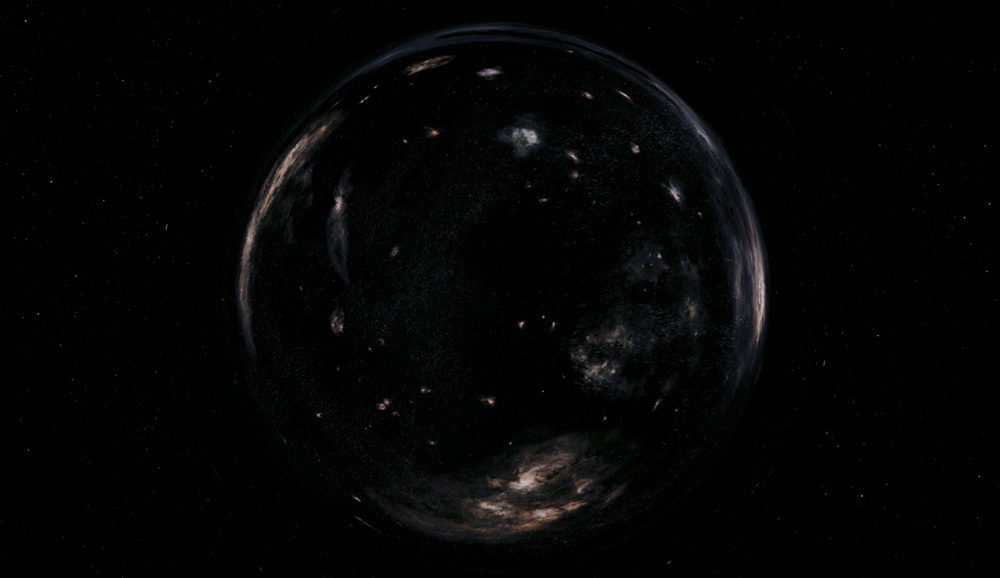

Nello stesso anno in cui enunciò per la prima volta il paradosso dell’informazione, Hawking scelse l’uditorio dell’Accademia Pontificia delle Scienze in Vaticano per avanzare una nuova teoria sviluppata con il collega Jim Hartle. Era una palese provocazione: dopo che il Vaticano aveva fatto di tutto per “rivendicare” la teoria del Big Bang come coerente con il racconto biblico della creazione dell’universo, ora Hawking, che dell’idea di una singolarità all’inizio del tempo era stato il padre, faceva dietro front e proponeva che l’universo non avesse avuto alcun inizio nel tempo.

Non si trattava di un ritorno allo stato stazionario, anche se probabilmente una parte di Hawking era rimasta legata a quel modello che faceva a meno di una “creazione”, ma di un “trucco” matematico: si prende la quarta dimensione, quella del tempo, e la si trasforma in una dimensione spaziale come le altre tre.

In gergo si chiama “euclidizzazione”, perché sostituisce allo spazio-tempo di Hermann Minkowski di tre dimensioni spaziali e una temporale (quello in cui viviamo) uno spazio euclideo senza il tempo, che diventa una dimensione spaziale in più. Ciò facilita i calcoli, ma ha anche il vantaggio che, se si immagina che andando indietro nel tempo l’universo fosse più vicino allo spazio euclideo che a quello riemanniano (ossia “curvo”) che sperimentiamo oggi, allora è possibile che all’inizio dell’universo la trasformazione del tempo in una dimensione spaziale (in termini di equazioni si tratta di trasformarlo in una quantità immaginaria) elimini la singolarità e produca piuttosto una sorta di fondo concavo anziché un punto. Lì in fondo si trovano tutte le possibili varietà in cui si sarebbe potuto evolvere il nostro universo: una di esse è poi “entrata nel tempo”, dando vita all’universo che conosciamo. Era una risposta intelligente all’antico quesito di Einstein “se Dio avesse potuto fare il mondo in una maniera differente” (cit. in Barrow, 2015).

La risposta era sì: non esistevano condizioni al contorno per la nascita dell’universo, ossia vincoli che la fisica pone affinché l’universo non possa emergere in modo diverso da quello che conosciamo. Pertanto, il modello di Hartle-Hawking è noto anche come modello dell’assenza di condizioni al contorno, o ancora come no-boundary proposal, perché l’universo non ha un confine (boundary).

“Fui lieto che il papa non sapesse quale argomento avrei trattato poco prima nella mia conferenza al convegno: la possibilità che lo spazio-tempo fosse finito ma illimitato, ossia che non avesse alcun inizio, che non ci fosse alcun momento della Creazione” – ghignò Hawking. “Non provavo certamente il desiderio di condividere la sorte di Galileo” (Hawking, 2001).

Il grande disegno

La proposta di assenza di condizioni al contorno fu la risposta di Hawking a un grosso problema che lo coinvolse per tutta la vita: il fine-tuning (“regolazione fine”). Brandon Carter, uno dei primi allievi di Hawking, con cui egli condivise a lungo l’ufficio a Cambridge, rese celebre il problema al convegno per i 500 anni della nascita di Copernico in Polonia nel 1973, al quale anche Hawking prese parte, impiegando il termine “principio antropico”. Ma, prima ancora, i due ne parlarono molto spesso nel loro ufficio, a riprova di quanto il problema avesse colpito Hawking.

Il fine-tuning è il problema secondo cui i parametri delle costanti fondamentali dell’universo sembrano calibrati appositamente per rendere possibile l’esistenza della vita. Carter, con il principio antropico, sosteneva che ciò dipendesse o da un effetto di auto-selezione, per cui se i parametri fossero diversi noi non esisteremmo e quindi non ce ne renderemmo conto (“principio antropico debole”), o da un ruolo più centrale per la vita nell’universo di quanto si fosse fino ad allora sospettato (“principio antropico forte”).

Quest’ultima prospettiva non attirava affatto Hawking. Gli sembrava un modo di far rientrare il creazionismo dalla finestra, e non aveva tutti i torti: negli anni successivi, i fautori del cosiddetto intelligent design (i neo-creazionisti americani) si appropriarono del principio antropico per dimostrare che la natura seguisse un disegno cosmico voluto da Dio.

“Si potrebbe accettare più a cuor leggero il principio antropico, almeno nella sua versione più debole, se si potesse mostrare che un certo numero di condizioni iniziali diverse avrebbero potuto evolversi a produrre un universo simile a quello che osserviamo” – fu la sua idea (Hawking, 2001).

La teoria dell’inflazione proposta agli inizi degli anni Ottanta da Andrei Linde e Alan Guth sembrava fare al caso suo. Essa presupponeva un meccanismo inarrestabile in grado di generare continuamente nuovi universi, sfruttando le fluttuazioni quantistiche del vuoto (le stesse che generano le coppie di particelle virtuali alla base della radiazione di Hawking). Ciò portò alla nascita dell’idea di “universi neonati”, come li definì Hawking: nuovi universi che nascevano da una fluttuazione del vuoto in un punto di grandezza infinitesimale in un universo-madre (come il nostro), per poi ingrandirsi sotto la spinta dell’inflazione. Questo avrebbe permesso di conservare la singolarità iniziale che ci sembra di vedere all’inizio del nostro universo (una fluttuazione quantistica del vuoto), ma con il presupposto di avere un multiverso potenzialmente infinito, ciascuno con i propri parametri. Come spiegò nel suo libro Il grande disegno:

“L’idea del multiverso non è un concetto inventato per rendere conto del miracolo della regolazione fine. È una conseguenza della condizione di assenza di contorno oltre che di molte altre teorie della cosmologia moderna” (Hawking e Mlodinow, 2012).

Successivamente, egli avanzò un’altra proposta per spiegare il fine-tuning all’interno del modello no-boundary. Anziché ricostruire la storia dell’universo dall’inizio allo stato attuale, per spiegare quali siano le condizioni iniziali che hanno permesso all’universo di arrivare al punto in cui si trova ora, avrebbe più senso partire dalle condizioni attuali per “selezionare”, tra tutte le possibili condizioni all’inizio dell’universo, quella più favorevole a produrre un universo come il nostro. In altre parole, sostituire all’approccio bottom-up (dal basso in alto) un approccio top-down (dall’alto in basso).

Tutte le possibili linee di universo, le diverse evoluzioni a partire dallo stato quantistico iniziale, si trovano inizialmente in uno stato di sovrapposizione, come predice il principio d’indeterminazione. È l’osservazione, ossia la selezione, a decidere quale linea di universo diventerà reale, quale “storia” imboccherà lo stato quantistico.

Si tratta quindi di un’estensione su scala cosmologica della somma sulle storie (o “integrale sui cammini”) proposta da Richard Feynman per spiegare la dinamica di una particella in meccanica quantistica:

“Le storie che contribuiscono alla somma di Feynman non hanno un’esistenza indipendente, ma dipendono da ciò che si sta misurando. Siamo noi a creare la storia con la nostra osservazione, e non la storia a creare noi” (Hawking e Mlodinow, 2012).

La teoria del tutto

Nel discorso inaugurale della cattedra lucasiana di matematica a Cambridge, nel 1979, Hawking si disse sicuro che la fisica fosse prossima alla fine, perché una teoria allora in voga, la supersimmetria N=8, sembrava destinata a conseguire l’auspicata fusione dei due grandi paradigmi ancora inconciliabili, quello relativistico e quello quantistico. Da allora le cose sono molto cambiate.

Quell’ipotesi è tramontata come tante altre avanzate negli anni per pervenire alla cosiddetta “teoria del tutto”; in anni successivi, Hawking sposò la causa della teoria M, proposta da Edward Witten nella metà degli anni Novanta, che si basava sulla teoria delle stringhe in 11 dimensioni, e iniziò a lavorare con il complesso armamentario matematico che presuppone.

È possibile che anche questa si riveli una strada senza uscita e certamente l’auspicio con cui Hawking chiudeva il suo bestseller A Brief History of Time, di riuscire cioè a conoscere a breve “la mente di Dio”, si è rivelato prematuro. Ma questa è la fisica teorica. Hawking non era uno sperimentalista (non poteva esserlo per le sue difficoltà, ma non volle esserlo nemmeno quando era ancora in discreta salute): nessuna delle sue ipotesi è stata dimostrata sperimentalmente, sebbene su di alcune di esse, come la radiazione di Hawking, ci sia un consenso pressoché unanime nella comunità scientifica, per la robusta costruzione matematica a sostegno. Altre, come il modello di Hartle-Hawking, e soprattutto l’ipotesi top-down, appartengono forse più alla filosofia della fisica che alla fisica vera e propria, sebbene egli avesse dichiarato a suo tempo che “la filosofia è morta, non avendo tenuto il passo degli sviluppi più recenti della fisica” (Hawking e Mlodinow, 2012).

Non sarebbe la prima volta che una sua dichiarazione si rivela sbagliata. Noto fin dalla giovinezza per i suoi giudizi tranchant e le sue opinioni definitive, nella sua carriera Hawking è tornato molte volte sui suoi passi, rivedendo le precedenti convinzioni. Alcune sue idee hanno influenzato teorie successive, soprattutto in gravità quantistica; altre potrebbero essere recuperate in futuro (come ha scritto nel suo necrologio Sabine Hossenfelder, la proposta no-boundary è “un’idea attraente il cui tempo non è ancora giunto, ma credo che ciò possa cambiare entro il prossimo decennio o giù di lì”). Altre ancora, avanzate ai margini della sua carriera scientifica, come i timori sui rischi esistenziali dell’intelligenza artificiale o del progetto SETI, hanno ispirato nuovi importanti filoni di ricerca.

Tra le sue eredità tangibili c’è un bellissimo edificio a Waterloo, in Ontario, sede dello Stephen Hawking Centre del Perimeter Institute (foto sopra), inaugurato nel 2012, che ospita 150 ricercatori di fisica teorica da tutto il mondo. Dopo aver lasciato la cattedra di Cambridge, Hawking aveva pensato di trasferirsi in quel nuovo tempio della ricerca teorica di cui è stato il più grande rappresentante nei tempi moderni, ma il desiderio di restare vicino alla famiglia ritrovata (dopo la fine del secondo matrimonio) lo ha convinto a restare nella città dove è cresciuto intellettualmente per tutta la vita. È questa sua vita straordinaria che oggi offre a noi la più spettacolare dimostrazione di dove si può arrivare facendo le domande giuste.

- John D. Barrow, I numeri dell’universo, Mondadori, Milano, 2015.

- Kitty Ferguson, Stephen Hawking, Rizzoli, Milano, 2011.

- Jane Hawking, Verso l’infinito, Piemme, Milano, 2015.

- Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Il grande disegno, Mondadori, Milano, 2012.

- Stephen Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri. Breve storia del tempo, BUR, Milano, 2001.

- Roger Penrose, Dal Big Bang all’eternità, Rizzoli, Milano, 2011.

- Marcel Proust, Dalla parte di Swann, Mondadori, Milano, 2015.