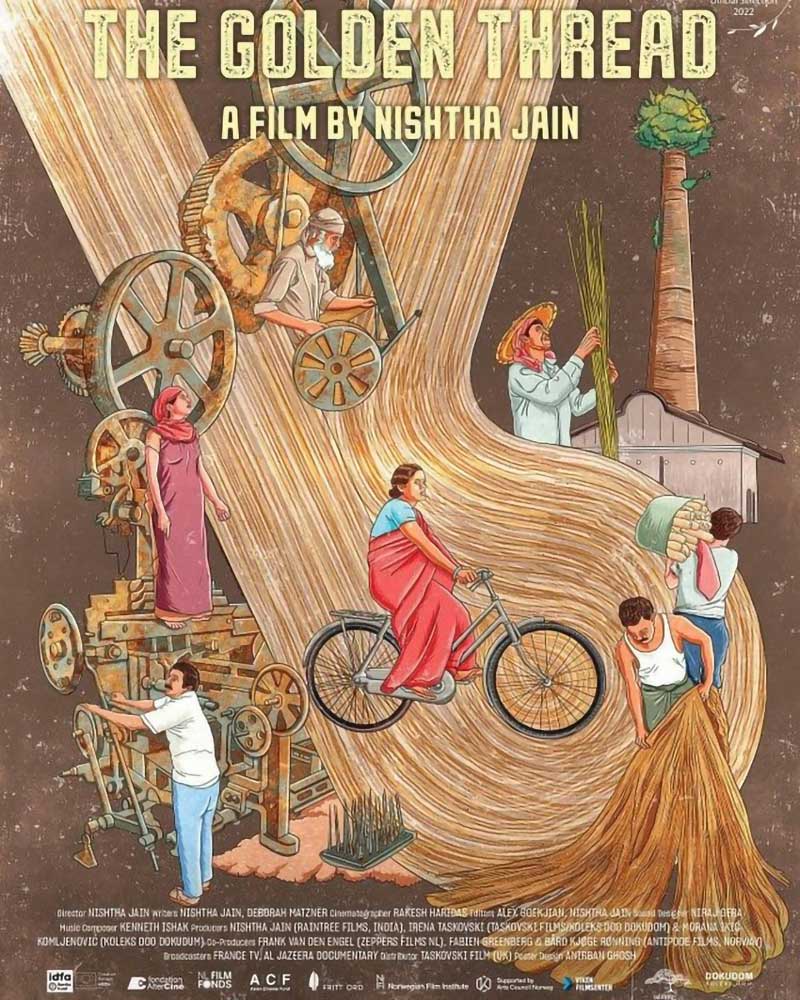

Parte dalle origini del cinema il documentario The Golden Thread della regista Nishtha Jain, presentato al Bergamo Film Meeting 2024 nella sezione competitiva Visti da vicino. Parte dagli operai all’ingresso di una fabbrica, ma laddove nel corto L’uscita dalle officine Lumière (La Sortie des usines Lumière, 1895) di Auguste e Louis Lumière i lavoratori, anzi le lavoratrici, perché in massima parte erano donne, uscivano dalla fabbrica, in questo casi gli operai si recano sul posto di lavoro, un luogo quantomeno singolare, ricco di un fascino particolare, quello che il tempo riesce a donare tanto alle opere quanto alle esistenze umane, e tremendo al tempo stesso, come sono sempre stati gli ambienti industriali. Qui siamo in India, che primeggia per numerosità di nuovi schiavi (non in percentuale, che vede in cima la Corea del Nord, ma è comunque un’orrenda gara), che ammontano secondo dati del 2023 a oltre undici milioni.

Siamo in India, nel Bengala occidentale, fuori Calcutta, dentro un grande e antico stabilimento per la lavorazione della iuta, l’Hukumchand, risalente al 1915, un tempo fonte di ricchezza diffusa, quando agli inizi del XX secolo si adoperava manodopera in gran numero ed erano numerosi gli impianti attivi. Un vero e proprio boom, come sempre quando si avvia l’industrializzazione di un territorio. Oggi resta poco, macchinari fatiscenti, bisognosi di continua manutenzione, pericolosi e dannosi come sempre. Ciononostante la produzione di iuta è tuttora fonte di lauti guadagni, non soltanto per le borse ecologiche di cui l’India è il principale produttore mondiale, ma più in generale perché è un tessuto composto da fibre totalmente naturali in linea con le tematiche ambientali e i concetti di efficienza e sostenibilità, e al tempo stesso in conflitto con produzioni parallele di prodotti sintetici più economici. Inevitabile il declino dell’occupazione, che da migliaia di addetti si è sempre più ridotto e impiegato in impianti antiquati, che una volta aggiornati con nuovi macchinari tagliano il numero degli addetti. Una decadenza anche umana, un’estinzione dei sogni di emancipazione, una deriva del privato offeso da turni di lavori massacranti e una salute in continuo pericolo, che il documentario registra riuscendo però nell’impresa di dar vita a un racconto esteticamente impeccabile e non a essere un documento di denuncia tout court.

Nel lavoro di Jain si percepisce tutta la decadenza delle fabbriche ma anche quella degli operai che, immersi nella povertà e in un’autoestinzione personale dei sogni e del tempo familiare, svolgono turni di lavoro massacranti (annunciati sempre dal suono fortissimo della sirena) in condizioni pericolose che mettono a rischio la loro salute e sotto continue pressioni per una produzione più elevata ed efficiente. La iuta è un materiale del futuro, si dichiara in apertura, ma quale ruolo può avere la classe lavoratrice in questo processo di reimmaginazione produttiva? Parrebbe nessuna, a quanto ci viene mostrato. Insomma, un punto nodale che riporta alla mente quanto scriveva oltre trent’anni fa Loris Campetti su il Manifesto: “Gli approcci ecologico e consumistico sono distanti tra di loro, ma hanno in comune l’insofferenza per il permanere della questione operaia” (Campetti, 1992).

Dentro questo scenario, che non sarebbe dispiaciuto a Dziga Vertov, dove i lavoratori sono ancora in lotta per un salario minimo e ancora riecheggia l’appello rivoluzionario “lavoratori di tutto il mondo unitevi” in un comizio nei presidi di un altro stabilimento, quello di Wellington (inaugurato nel 1855), si immerge lo sguardo di Nishtha Jain ricavandone visioni ammirevoli, che lasciano sullo sfondo la dimensione strutturale, per soffermarsi sulle relazioni tra gli uomini e le donne di quella filiera (Jain ci porta dal verde lussureggiante delle piante di iuta carezzate dal vento, alla raccolta e il trasporto alla fabbrica), esplorando un vero e proprio microcosmo. Decadenza, povertà, dominio e sfruttamento sono esteticamente e sonoramente ben rappresentati da Jain nel suo film, che risulta un’esperienza visiva intensa, una sinfonia d’immagini scandita dal rumore della fabbrica, dal ritmo delle macchine, dal battito dei cuori, avvalendosi di una splendida fotografia (di Rakesh Haridas) e di un sound designer (Niraj Gera) capace di animare ogni fotogramma. Alcuni dei soggetti ripresi si sentono quasi a disagio nell’essere ripresi, quasi tutti guardano in macchina, altri colgono l’opportunità di poter render note le loro rivendicazioni, i loro sogni e anche di una certa nostalgia per un passato che riesce a essere migliore dell’oggi (pur non essendo stato di certo un paradiso) e soprattutto di un futuro incertissimo e per questo temuto.

È un’umanità variegatissima quella che appare ai nostri occhi, dall’anziano che si aiuta con la marijuana per sopportare la fatica e si arrangia anche come guaritore, un bramino/operaio, alla più giovane lavoratrice che sogna(va) di diventare un’eroina cinematografica, desiderio dei più giovani (alcuni ancora bambini) che non vogliono lavorare per sempre come operai della iuta, pensando sia meglio arruolarsi nell’esercito. Piccole, preziose interviste realizzate nelle brevi pause all’interno del ciclo produttivo. Naturalmente non si deve mai dimenticare che questo è un ritratto collettivo infedele, perché il documentario per essere arte deve in qualche modo sottrarsi all’oggettività. Sarebbe facile osservare che la polvere illuminata dal sole e i pezzetti di iuta che soffiano nell’aria ricreano una dimensione quasi onirica, ma in realtà sono causa di gravi malattie polmonari. Nell’interno delle fabbriche, tra voci fuori campo oppure no, aggirandosi tra le macchine incessantemente in funzione, con il suono dei macchinari a pieno regime o trattato per ovattarlo, dove tutto rimbomba, tintinna, gira, si avvolge, tra sogno e automatismo, ogni angolo viene esplorato e tutto va a comporre una sorta di sinfonia industriale, quel suono della macchina che dai tempi dei futuristi si continua a inseguire, come tentò Arsenij Avraamov con la sua Sinfonia delle sirene, e che qui si fa a tratti abbagliante come l’oro, riflessi dorati, come la iuta, appunto.

- Loris Campetti, I misteriosi figli della fabbrica della qualità totale, il Manifesto, 12 settembre 1992.