C’è un legame profondo che unisce Bruce Springsteen e Martin Scorsese, e che risale ai primi anni Settanta, quando i figli di Little Italy si affacciavano sul bel mondo e raggiungevano i vertici dello show business, a New York come a Hollywood. Nell’arco di pochi anni Born to Run e Taxi Driver avrebbero consacrato sia il musicista sia il regista. Sono davvero molti i racconti e gli aneddoti circa i due artisti, e questi, in altrettante occasioni, sono stati affiancati dai rispettivi alter ego, ovvero Clarence Clemons e Robert de Niro. Di recente però questa affinità elettiva esistente tra Springsteen e Scorsese ha trovato strade inedite in cui esprimersi, ed è un cammino comune che riguarda il senso stesso del rock e del cinema, che coinvolge termini come realismo, popolare, finzione narrativa, ideale, ed è un dialogo fecondo, che ha alla base il tentativo di dare nuove forme all’immaginario americano, senza però per questo frantumare il legame con una tradizione su cui anzi il lavoro di entrambi si fonda.

Ai primi di maggio 2019 i due hanno avuto un lungo incontro pubblico ai Raleigh Studios di Hollywood, sponsorizzato da Netflix nell’ambito degli eventi promozionali per il film Springsteen on Broadway. In quell’occasione molti degli elementi che i due condividono sono stati oggetto di dibattito, a partire dal comune sentimento religioso, che entrambi hanno profondamente rivalutato negli ultimi anni.

Scorsese è più vecchio di Springsteen di sette anni, ed è nato nel 1942 a New York, da una famiglia di immigrati italiani, mentre Springsteen è del New Jersey, potremmo dire un ragazzo di campagna rispetto al figlio della grande mela.

L’incontro tra Bruce Springsteen e Martin Scorsese ai Raleigh Studios di Hollywood sponsorizzato da Netflix.

L’incontro tra Bruce Springsteen e Martin Scorsese ai Raleigh Studios di Hollywood sponsorizzato da Netflix.

Il musicista inoltre è italiano solo da parte di madre, e sebbene durante la sua infanzia e l’adolescenza sia stato sempre a contatto con elementi connotativi della sua origine mediterranea, ha di fatto vissuto in un ambiente misto, sia dal punto di vista razziale sia come origini (la famiglia del padre è irlandese). Non si ritrova quindi in Springsteen quella ossessione quasi maniacale per l’italianità che invece impera in buona parte della cinematografia di Scorsese. Entrambi educati in scuole cattoliche, per tutta la vita vivranno il senso di colpa e il rimorso per il distacco a cui li ha condotti una inevitabile ribellione, legata agli anni della contestazione, e senza la quale non avrebbero mai raggiunto le reciproche vette artistiche.

Negli ultimi tempi questo sentimento religioso si è espresso però in modo sempre più esplicito. Durante tutta la loro vita artistica questo impulso è stato una sorta di sottofondo, di bordone, che ora si è rivelato con la massima trasparenza, da un lato nella recitazione del Padre Nostro con cui Springsteen ha concluso il suo spettacolo a Broadway, e dall’altro nella regia da parte di Scorsese di un film come Silence, dove narra la storia, ambientata nel XVII secolo, di due padri gesuiti, mandati in Giappone per indagare sulle persecuzioni ai danni dei cristiani.

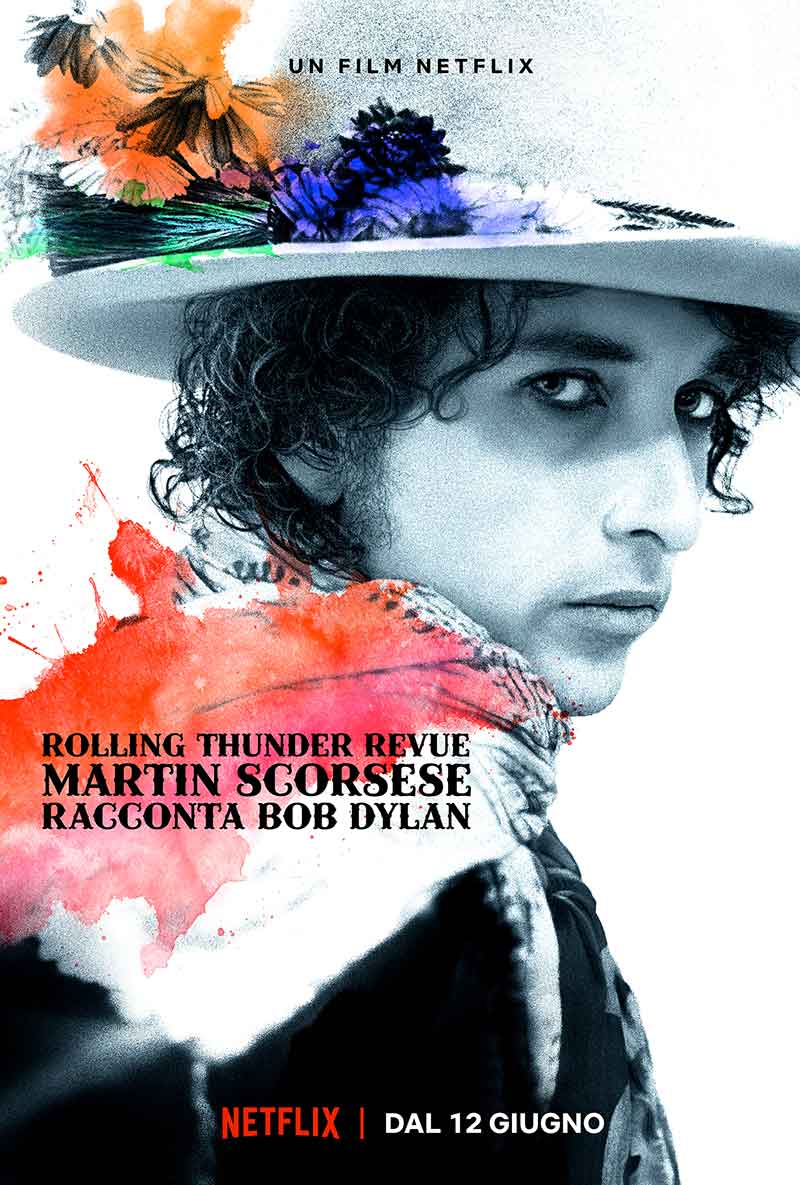

L’ultima opera di Martin Scorsese è ora visibile su Netflix. Si tratta di un docufilm dedicato a Bob Dylan e al Rolling Thunder Revue, il tour che il cantautore ha proposto al mondo nel 1975.

Pochi mesi fa, il film di Thom Zimny dedicato allo spettacolo newyorkese di Bruce Springsteen al Walter Kerr Theatre di Broadway, ha avuto una analoga presentazione, ancora dalle frequenze della TV on demand leader mondiale del settore. È solo una, e non certo la più importante, delle mille affinità che collegano Springsteen e Scorsese, certo però è che per entrambi il network americano ha rappresentato da un lato una garanzia di autonomia e rispetto per l’indipendenza artistica degli autori, e dall’altro la certezza di una diffusione senza paragoni in tutto il mondo. Entrambi in questo senso sottolineano inconsciamente la loro radicata appartenenza all’America dello show business, e hanno invece piena coscienza dei mezzi che questo gli offre.

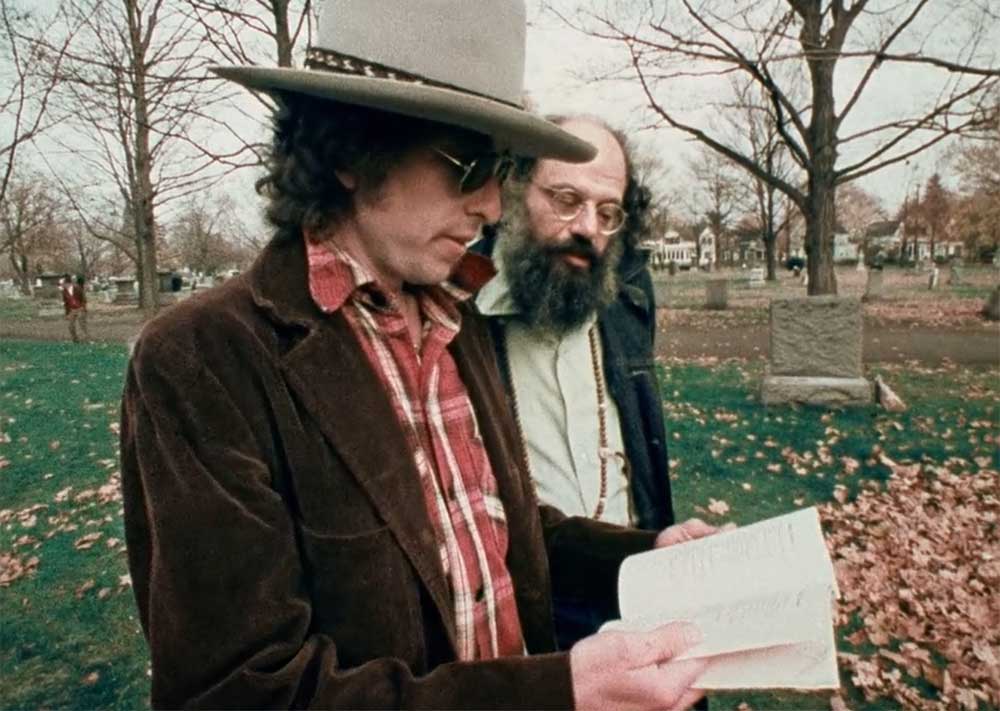

Dylan nel film di Scorsese fa riferimento all’opera poetica di Allen Ginsberg, che partecipa al tour e per cui ha evidentemente il più alto rispetto, con un linguaggio che fa uso di termini come “successo”, “pubblico raggiunto” e formule analoghe, a dimostrazione di quanto la scissione arte / mercato per gli USA sia un problema decisamente più smussato che per la cultura europea.

Bob Dylan e Allen Ginsberg che lo accompagnò nella tournée del 1975 Rolling Thunder Revue.

Bob Dylan e Allen Ginsberg che lo accompagnò nella tournée del 1975 Rolling Thunder Revue.

Se noi, da questo lato dell’Atlantico, ancora oggi, di fronte a un progetto pensato anche per essere venduto e produrre ricchezza, ci lasciamo cogliere impreparati sul piano etico, e tendiamo a diffidare di chi cerca di concentrare entrambe le necessità (il valore intrinseco all’opera e la sua diffusione capillare), dovremmo meditare su figure come Springsteen, Dylan e Scorsese e su quanta strada si possa invece percorrere su questo sentiero senza perciò essere condannati dall’inquisizione del rock.

Il valore della parola poetica per Dylan come per Springsteen è insuperato, e lo dimostra indirettamente anche il numero delle citazioni che i due musicisti hanno inserito nei loro testi, oltre al valore intrinseco di questi, eppure per loro la capacità di parlare al maggior numero di persone possibile attraverso la macchina dello show business, è un valore aggiunto del rock rispetto alla poesia in sé stessa. Dylan, nelle sue conversazioni con Ginsberg, è molto chiaro su questo punto, soprattutto di fronte al desiderio del poeta di travalicare gli ambiti espressivi, e diventare lui stesso musicista. È complicato comprendere come Dylan, o Patti Smith, possano definirsi poeti o musicisti o entrambi, ma tutto ciò probabilmente rientra in quella continua scissione dell’identità di cui Dylan ha fatto una bandiera.

Joan Baez, Joni Mitchell e la violinista Scarlet Rivera in azione ai tempi del Rolling Thunder Revue.

Joan Baez, Joni Mitchell e la violinista Scarlet Rivera in azione ai tempi del Rolling Thunder Revue.

Parallelo al percorso religioso di Springsteen e Scorsese scorre anche il binario su cui transita il treno del Rock and Roll, che per ambedue è una sorta di visione, l’incarnazione di un grande momento di redenzione e salvezza. Chiaramente le due cose sono legate. La lunga filmografia musicale di Scorsese, a partire da The Last Waltz (per non dire di No Direction Home sempre su Dylan), lo testimonia.

Zimny, dopo aver girato Springsteen on Broadway ha dichiarato apertamente il suo debito con il maestro, e l’influenza di Scorsese viene riconosciuta anche da Springsteen nell’incontro del 6 maggio. Il punto nodale di questa affinità tra i due registi è però un elemento che, pur essendo assolutamente formale, ha delle conseguenze determinanti sui contenuti che si desidera trasmettere. Si tratta del ruolo del pubblico.

Sia per Scorsese che per Zimny questo non dovrebbe avere alcuno spazio nel girato, ma nel caso del film su Springsteen questa scelta entra in conflitto con una pluridecennale considerazione del pubblico da parte di Springsteen come se questo fosse uno dei musicisti della band, e in un certo senso il più importante. Non è certo un caso che nel medesimo contesto Springsteen racconti di come abbia tentato di moderare la visione di Zimny, e del compromesso a cui sono giunti, mostrando il pubblico solo nella parte finale.

“Thom (Zimny, il regista) e Jon (Landau) stavano discutendo prima di tutto su quale sarebbe stato il ruolo del pubblico”, dice Springsteen, “e Thom dice, «Non dovrebbe essercene proprio. Dovremmo solo filmare il palco» «ma allora chi riderà alle mie battute? Sto facendo una gag e non si sente nulla? Non funzionerà» Quindi abbiamo finito per avere metà pubblico, e questo pareva funzionare bene… Non volevamo telegrafare allo spettatore su cosa doveva sentire e su cosa dovesse ridere. Così il pubblico non si vide fino alla fine del film” (Willman, 2019).

Già nel film allegato al cofanetto commemorativo di Darkness on the edge of town era presente un film diretto da Zimny di un concerto in un teatro assolutamente deserto, il Paramount Theater di Asbury Park, completamente abbandonato. La ripresa di Springsteen on Broadway non avrebbe potuto avvenire senza pubblico, ma Zimny ha centrato tutte le camere sul volto, le mani e il corpo del musicista, lasciando emergere solo la relazione intima e artistica tra l’uomo e la musica, tra l’uomo e lo strumento. Scelta stilistica che si conclude e converge sulla preghiera finale. Ciò che segue è evidentemente una concessione da parte della regia, conscia che esistono delle regole (e, come si è detto, le perplessità di Springsteen stesso) ma il film si conclude di fatto con il doppio legame Padre Nostro / Born to Run. Scorsese, parlando di Last Waltz, dice esplicitamente che lui non è mai stato interessato al pubblico:

“Last Waltz è iniziato come una specie di esperimento di un certo modo di fare,” rispose Scorsese. “In conclusione, ho detto, «Se lo faccio, noi abbiamo visto abbastanza di pubblico a Woodstock» – ero là! [Scorsese era l’aiuto regista e il montatore del film su Woodstock, nda] – e abbiamo visto abbastanza del pubblico che ha risposto a Carlos Santana. Era molto freddo, ma era più che sufficiente… E se fossimo rimasti sul palco? Com’è essere parte della Band? Come lavorano insieme per creare una cosa? … bel pubblico, tutti molto felici – fantastico! Ma io non ero interessato…. La cosa fondamentale era stare sul palco con loro. Mi ha sempre ricordato, ogni volta che finivano una canzone, era come se avessero appena concluso un round in un incontro… Alla fine questo ha portato alle scene di boxe in Toro scatenato, dalle riprese della musica (in Last Waltz) in quel modo” (ibidem).

Difatti Scorsese, nel making of del film dice proprio che Robertson, Danko e gli altri sembravano dei pugili che, alla fine di ogni brano, rientravano nei rispettivi angoli per prendersi una pausa prima del nuovo round. È impressionante vedere alla prova il metodo di Scorsese, applicato a un qualcosa che per definizione non è ripetibile (un concerto), oltretutto nel 1976, quando sia la tecnologia sia la produzione di film come questo erano assolutamente agli albori. Nove telecamere fisse che lui ha coordinato in diretta per tutta la durata del concerto.

Disegni e script di ogni dettaglio. Una precisione e una puntualità senza pari. Non è un caso che il regista, visionato il girato, realizzi di avere per le mani non solo la registrazione di un concerto, per quanto particolare, ma un film completo. Difatti a questo punto decide di aggiungere tre brani registrati – ancora non a caso – senza pubblico. Scorsese qui dirige un film, ovvero costruisce immaginario, non gli interessa filmare la registrazione di un evento, per quanto rilevante, e questa ottica lo contraddistinguerà per tutta la sua carriera, fino a quest’ultimo docufilm su Bob Dylan e il tour che il menestrello di Duluth ha proposto proprio in quegli stessi anni, nel 1975.

Scorsese comincia il film mostrando una scena che si rivela essere un breve sketch girato da Georges Meliés, uno dei precursori della storia del cinema, a cui il regista newyorkese ha già dedicato Hugo Cabret, un suo film molto discusso, una sorta di visione intorno alla nascita della visione stessa, ovvero il cinema, una storia nella storia, dove invenzione e cronaca si mescolano senza difficoltà. Proprio all’inizio dei titoli di testa Sorsese scrive Rolling Thunder Revue, per poi modificarlo subito dopo in re-vue, inserendo un significativo trattino, a voler forse mostrare che è tutto ri-visto, ovvero re-visionato, modificato, trasformato, come scrive in A Bob Dylan Story, indicando nuovamente che si tratta di una narrazione, di una storia, di una novella. Nella scena rubata a Meliès assistiamo a uno spettacolo di magia, dove una ragazza viene fatta scomparire da un imbonitore.

Si tratta de l’Escamotage d’une dame chez Robert-Houdin, uscito nel 1896, che in America è tradotto come The vanishing lady. Il parallelo più immediato che la critica ha proposto è Orson Welles e il suo F for Fake, ovvero la visione del cinema come creatore di falsi miti, di modelli che vengono poi fagocitati dal business hollywoodiano, e Scorsese, così come Dylan, non è certo nuovo a una critica spietata alla macchina del denaro che tutto fagocita e distrugge. Inoltre, questa lettura darebbe una coerente interpretazione ai molti falsi e agli easter eggs che costellano il film, e che vorrebbero essere il segno di un Dylan Jokerman e di uno Scorsese mitopoietico piuttosto che documentarista.

Paolo Vites a questo proposito sostiene una tesi molto interessante, ovvero che la donna scomparsa sia una sorta di richiamo alla figura invisibile di Sara Dylan, che in quel 1975 era in tour con il marito, mentre, tra l’altro, giravano Renaldo e Clara, incompiuto, caotico, surreale e fantasmatico film di cui si è persa ogni traccia (cfr. Vites, 2019).

Bob Dylan e sua moglie Sara. Il loro matrimonio celebrato nel 1965 si concluse nel 1977.

Bob Dylan e sua moglie Sara. Il loro matrimonio celebrato nel 1965 si concluse nel 1977.

Nel film di Scorsese Sara è altrettanto scomparsa, senza dubbio per volontà di Dylan, e la donna di Meliés ne sarebbe il fantasma. In questo senso è importante sottolineare che tra tutti i personaggi che appaiono sono le donne a emergere in modo eclatante, da Scarlet Rivera a Joni Mitchell, fino a una Joan Baez davvero “proveniente da un altro pianeta”, come dice Dylan stesso. Quella di Vites è comunque una ipotesi affascinante, se non fosse però che così renderebbe il ruolo di Scorsese subordinato a quello di Dylan, mentre invece è più probabile l’esatto contrario.

Inoltre, chi ha letto l’autobiografia di Springsteen e ascoltato ciò che ci ha raccontato nel suo spettacolo, sa che il Rock per questi autori è prima di tutto un giochetto magico, la bella presentazione di un imbonitore, di qualcuno che conosce bene i desideri del suo pubblico e gli mostra quanto vuole vedere, e Scorsese sa benissimo che questa definizione è altrettanto calzante per il cinema. Tutte letture che convivono e i fantasmi della storia del Rock altro non sono che le maschere dietro a cui si nascondono i conflitti di circa settant’anni di storia, gli ideali infranti e le passioni tradite. Le maschere che Scorsese mostra in diversi momenti del film, citando anche Les enfantes du Paradis di Marcel Carné, da cui è tratta anche la scena del mimo, sceneggiato ancora una volta da un poeta, Jacques Prevert, sono una ulteriore sottolineatura della continua decostruzione dell’identità operata da Dylan. Ecco che scopriamo come Scorsese in realtà nella sua lunga carriera ci ha già detto tutto, proprio indagando ideali infranti e passioni tradite, nello stesso modo in cui lo hanno fatto Bob Dylan e Bruce Springsteen. Per essere convincente chi sta su di un palcoscenico è sempre costretto a mettersi una maschera, deve apparire ciò che non è, ma ciò che il pubblico vuole vedere.

Il mimo del film Les enfantes du Paradis di Marcel Carné.

Il mimo del film Les enfantes du Paradis di Marcel Carné.

Entrambi hanno alle spalle una carriera di migliaia di concerti, e forse la cosa che conoscono meglio è proprio il rapporto con il pubblico, questa particolarissima condizione per cui il privato muta e assume una dimensione pubblica, ma solo in parte, e in questo senso si esprime come maschera, come fantasma. Dylan lo ripete chiaramente durante le sue interviste. Così in concerto durante il film ha sempre il volto dipinto, come i Kiss, come un interprete del teatro Kabuki, si dice ironicamente, come richiede il grande circo del Rock & Roll, mentre questo non succede quando è giù dal palco. È per questo che oggi, a quarant’anni di distanza può dirci senza parafrasi che di tutto ciò che vediamo non è rimasto nulla, solo cenere, in uno dei rari momenti di chiarezza in cui si oppone al continuo richiamarsi dei segni e alla inevitabile sconfitta e perdita del significato.

Il richiamo al Qohelet, dell’ebreo Dylan, il ritorno alla cenere, si incontra con un’analoga citazione in Springsteen, nel distopico Hunter of Invisible Games (“Strenght is vanity, time is illusion”).

Luoghi dove un pessimismo mal sopportato si lega a una condizione religiosa che tuttavia non riesce ad allontanarsi dalla dimensione filosofica per approdare a una fede che evidentemente manca. È questo il nodo che ha portato sia Springsteen che Scorsese a una lunga depressione e a una profonda difficoltà nei rapporti personali. Springsteen nonostante l’incontro con una donna in cui ha incarnato la salvezza stessa, rendendola angelica, ha esorcizzato l’assenza di Dio attraverso una vita sul palcoscenico, e Scorsese rimpiange ancora oggi la sua fallita vocazione sacerdotale, dopo cinque matrimoni e decine di film. Figli prediletti di una America che ha smarrito la sua anima, cercano con lei una difficile redenzione, ma il nuovo album di Springsteen mostra quanto questa sia lontana.

Lo staff di Springsteen e della Columbia hanno costruito una tensione e una attesa come mai era accaduto a un disco di Bruce. Anni di attesa e di rumors, aggiunti a un anno di repliche a Broadway e cinque anni di concerti live, hanno prodotto forti tensioni nei fan, e difatti il dibattito in rete è stato intenso e conflittuale. I video e le immagini che sono stati messi in rete con studiata cadenza, sono come fotogrammi di un film, messaggi e segnali che compongono una prospettiva, pattern di una filosofia che Springsteen indaga e condivide. Durante l’incontro con Scorsese, Springsteen, ricordando Flannery O’Connor, parla della luce e dell’ombra, e racconta di come

“Se sei un artista”, rispose Springsteen, “l’oscurità è sempre più interessante della luce. È bello quando fai entrare la luce alla fine di qualcosa. […] Ma ho sempre voluto fondare il cuore del mio lavoro nel lato oscuro delle cose e poi trovare la mia strada. Poi hai dovuto guadagnare la luce”.

E difatti è ancora l’oscurità, nonostante la volontà che mantiene saldo il timone della terapia e del lavoro, nonostante la famiglia a cui dedica ogni pensiero, è l’oscurità che domina Western Stars, senza alcuna razionale speranza. Parlando della madre, che ha compiuto 93 anni, dice: “When things look dark, you should do as my mighty mom would insist. She was 93 yesterday. I went and I spent the afternoon with her. She’s nine years into Alzheimer’s. She can’t speak. But I put on Glenn Miller, and she still loves to dance. She dances to survive. So lace up your dancing shoes, get on the floor and get to work”. In italiano suona così:

“Quando tira una brutta aria, bisognerebbe fare come quella gran donna di mia madre. Ieri ne ha compiuti 93, e sono andato a passarci assieme il pomeriggio. Ha l’Alzheimer da nove anni. Non parla più. Però le piace ancora ballare, così ho messo su Glenn Miller. Il ballo le serve a tirare avanti. Quindi infilati le scarpe da ballo, scendi in pista e datti una mossa”.

Purtroppo, sta parlando di sé stesso, e a sé stesso, ammettendo che non esiste guarigione, né terapia efficace. Si può fare musica, amare qualcuno, ballare, ma poco altro nella vita ha senso e ragion d’essere. Springsteen sin dalle prime dichiarazioni ha detto che questo album è stato registrato tra le fine del tour di Working on a Dream e l’inizio delle registrazioni di Wrecking Ball. A proposito del primo sappiamo che Bruce ne ha sempre avuto un’alta considerazione, ma il suo debole risultato commerciale, unito allo scarso appeal che ha riscontrato presso la critica, lo ha spinto ad abbandonare quello stile per tornare a un rock più duro e appetibile al pubblico, e ha perciò messo da parte registrazioni con circa quaranta pezzi, per dedicarsi alla registrazione di Wrecking Ball.

Western Stars è una scelta di questi nastri ed è possibile che dalle rimanenti stia prendendo corpo quel Tracks 2 di cui anche recentemente si è parlato come possibile cofanetto natalizio. Wrecking Ball ha avuto un maggior successo soprattutto perché percepito dal pubblico come legato non tanto a temi privati e intimi, ma all’attualità scandita dalla crisi dei subprime. Chi ha letto le pagine dedicate a questo periodo presenti nell’autobiografia (cfr. Springsteen, 2017, cfr. anche Giudici 2019), sa che la morte di Clarence ha spezzato questo meccanismo, ributtando completamente Bruce nella condizione di dover affrontare i suoi peggiori fantasmi, e che tutto il tour del 2012 ha rappresentato una sorta di gigantesco esorcismo per elaborare i lutti che avevano colpito la E Street Band. Sono stati necessari i tour di Wrecking Ball, quello di High Hopes, il The River Tour, ovvero cinque anni quasi senza soste di concerti, e infine un anno di spettacoli a Broadway per recuperare quella dimensione umana che, grazie alla terapia, aveva raggiunto nel 2009.

Dal film Springsteen On Broadway di Thom Zimmy.

Dal film Springsteen On Broadway di Thom Zimmy.

Ora quelle canzoni hanno ritrovato il loro posto. In parte sono superate (se questa parola può avere un senso), e comunque sono evidentemente scritte da un uomo che ha un vissuto diverso da quello odierno. Bisognerebbe sapere se, come e quanto questi pezzi sono stati modificati, aggiornati, riarrangiati. Insomma, servirebbe un lavoro filologico, che però difficilmente potrà essere mai compiuto, a meno che Springsteen stesso non ce ne fornisca gli elementi. È però altrettanto vero che dall’album si riesce a estrapolare un percorso, un ordine delle idee che Bruce sta cercando di trasmettere.

In realtà noi abbiamo già un cammino, ed è quello in cui ci hanno indirizzato la sequenza di immagini e video che Springsteen ha prodotto. Nelle immagini che si ritrovano sui suoi profili Instagram e Facebook si è visto lo Joshua Tree desert, che sappiamo essere un luogo storico per la musica, dove molti artisti hanno cercato l’ispirazione, da Jim Morrison a Keith Richards e gli U2, e uno, Gram Parson, la morte. La musica californiana negli anni Settanta, citata tra le molte fonti di questi brani, è tutt’altro che una musica spensierata ed equilibrata, anche se forse utilizza delle linee melodiche morbide e docili. James Taylor, Carly Simon, Nicolette Larson, Emmilou Harris (che ebbe una relazione proprio con Gram Parson), ma soprattutto Neil Young e gli anni dell’eroina, David Crosby e la depressione più profonda, sono solo alcuni dei nomi di questo Big Sur ideale che ritroviamo anche nel passato di Dylan. Il deserto, da sempre, non è solo una condizione interiore, ma anche una metafora della propria relazione con il mondo, e della solitudine in cui abita il nostro vissuto.

Un altro frame da Springsteen On Broadway.

Un altro frame da Springsteen On Broadway.

Nelle stesse immagini abbiamo visto molte auto, tra cui la Cadillac El Camino e il Pick Up che riempie la maggior parte del retro della copertina, e sappiamo quanto il tema della fuga sia stato centrale per Springsteen. Il video di Hello Sunshine è dedicato a questo tema, con continue riprese da prospettive diverse dei dettagli dell’auto, come fosse oggetto di una indagine, come se la carrozzeria, esposta alla polvere e al deserto fosse una parte di lui. Qui però, diversamente da tante altre canzoni, non ci sono fughe, le auto sono i mezzi su cui si lavora, hanno delle funzioni precise: si viaggia, si attende il treno, si fa autostop, si guida la gru, ci si ferma in un motel, e così via. I personaggi che appaiono, anche se apparentemente possono sembrare parenti dei loser a cui Springsteen, in linea con una ampia fetta della cinematografia statunitense, ci ha abituato sin dai primi album, qui hanno una intonazione differente.

Non si tratta più dei disperati di Nebraska, sull’orlo del suicidio o della galera, non abbiamo più a che fare con i migranti clandestini e le fasce più povere della popolazione, come in The Ghost of Tom Joad, nemmeno i reduci e i veterani delle lunghe guerre sono il centro del discorso, come fu in Devils & Dust, qui si incontrano uomini come tanti, senza particolari dannazioni da espiare, ma proprio per questo slegati anche dalla possibilità di redenzione che si offre agli ultimi del mondo. Difatti l’atteggiamento di Springsteen nei loro confronti è diverso dalla empatia che ha sempre mostrato verso i suoi personaggi.

L’autostoppista (Hitch Hickin’) con cui si apre l’album potrebbe essere Springsteen stesso, che, vestito degli abiti di un osservatore, dall’alto del camion su cui viaggia, con una certa voluta distanza, osserva il mondo che scorre. Poco gli importa di ciò che accade. È qui che comincia una sorta di teatro delle marionette, dove appaiono, in sequenza, l’inquietudine esistenziale in The wayfarer (quasi una insonnia), l’attesa del manovratore delle gru in Tucson Train, i fine settimana di allegria nello Sleepy Joe’s Cafè, lo stuntman di Drive Fast, che ci ricorda il dramma di Mickey Rourke in The Wrestler, la tristezza di chi lavora fino ad essere così stanco da non pensare (Chasin’ Wild Horses), e così via, in questo continuo scorrere di figure, che rotolano (I’m a rolling stone just rolling on, canta l’autostoppista).

Non ci sono giudizi, in questi testi, e nemmeno quella disperazione che ci si potrebbe aspettare. Vi è invece una rassegnata costanza nel proseguire, nel continuare a cercare spazi e momenti di autenticità e di serenità, ma con la amara coscienza che per questi personaggi non vi saranno spazi di salvezza. L’angoscia di Stone è quanto di più estremo Springsteen ci abbia presentato, in questo impedimento persino fisico al linguaggio stesso (le pietre in bocca), l’inizio di una sequenza di pezzi che è una vera e propria discesa agli inferi. Hello Sunshine e There goes my Miracle, che seguono, rappresentano invece l’idea per cui nulla sarebbe estraneo alla continua metamorfosi del mondo, e quindi che qualcosa potrebbe sempre avvenire, anche se nulla ci fa immaginare cosa potrebbe accadere e quando.

L’album si conclude con Moonlight Motel, una sorta di Secret Garden cantata da Nico e rivista in questo nostro tempo senza qualità, dove i fantasmi di una storia si incrociano come in un vecchio film, ma qui sono le bottiglie che rinchiudono i fantasmi, incapaci di dimenticare sé stessi. Un album perciò tutt’altro che facile. Un album completamente crepuscolare, dove i personaggi nella migliore delle ipotesi sopravvivono, da ascoltare molte volte, da seguire, e che forse può non piacere, per il suo essere incompiuto, per il suo non dare responsi. Qualcosa di simile a una risposta però la troviamo nei video di Tucson Train e Western Stars.

Entrambi sono diretti da Zimny e quindi prestiamo attenzione ai dettagli, che, nei suoi video, sono la chiave della sua interpretazione. Nella prima immagine ci mostra Bruce di profilo. Scopriamo poi che è chinato sul mixer, e che sta ascoltando una registrazione, difatti poco dopo si distinguono le cuffie. È qui che abbiamo uno sdoppiamento.

Da un lato l’uomo che osserva, studia e decide, e dall’altro l’oggetto di questa indagine, ovvero Bruce stesso che suona, incarnando così passione e desiderio: il rock, la vita e l’amore. Difatti la prima cosa che fa il Bruce-che-suona è guardare sua moglie con tutto l’amore del mondo. La musica e la sua famiglia: questo è Bruce oggi, ma è un vagabondare nel deserto, è una rincorsa continua. Non a caso parliamo di treni, che per la cultura popolare americana sono qualcosa di mitologico. I due Bruce si conciliano, la registrazione è riuscita, ma ancora una volta, come nel concerto al Paramount Theater, e anche nel film su Broadway, il teatro è deserto, è IL deserto, e la musica è la sola opposizione a quella sete, che rimane insoddisfatta.

D’altronde anche il testo parla chiaro, con il riferimento a un Hard Work (Hard work‘ll clear your mind and body // The hard sun will burn out the pain). Per lui, sin dai tempi di WOAD, il duro lavoro è la terapia, la ricerca nel suo inconscio, nel suo passato. Altrettanto importante è la decodifica di Western Stars. Anche in questo caso Springsteen si sdoppia: è l’interprete del brano, l’attore dimenticato, e appare anche mentre suona il brano stesso. La dinamica è assolutamente identica, in una sorta di duplice riflessione: il (con)dannato da un lato e chi si è salvato sul palco. La via per la salvezza appare ancora una volta chiara e trasparente: la musica e l’amore. Patti Scialfa anche qui è l’angelicato oggetto dell’amore del musicista, ma la poesia di Springsteen qui si ferma ai suoi dannati, ai suoi personaggi incapaci di vivere, e non è in grado di parlare del suo amore, della donna angelicata che ha inventato.

La finzione di un mestiere, la poesia davanti al mondo, l’amore fallito, dimenticato, scomparso, e infine la solitudine davanti a Dio. Tutto ciò unisce la poetica di Dylan, la religione di Scorsese e l’angoscia di Springsteen. Tre uomini vicini alla morte e che si guardano indietro, cercando i segni del loro lavoro, sperando di non trovare solo cenere e fantasmi.

- Bob Dylan, The Rolling Thunder Revue: The 1975 Live Recordings, Columbia, 2019.

- Bruce Springsteen, On Broadway, Columbia, 2018.

- Bruce Springsteen, Western Stars, Columbia, 2019.

- Randall E. Auxier, Doug Anderson, (a cura di), Bruce Springsteen and Philosophy: Darkness on the Edge of Truth, Open Court Publishing, USA, 2008. Gavin Cologne-Brookes, American Lonesome: The Work of Bruce Springsteen, Louisiana State University Press, USA, 2018.

- Larry Sloman, On the road with Bob Dylan. Storia del Rolling Thunder Revue, minimum fax, Roma, 2013.

- Paolo Vites, Bob Dylan, “Rolling Thunder Revue”: il docufilm di Martin Scorsese, Ilsussidiario,net, 17 giugno, 2019.

- Chris Willman, Talkin’ to Me? And How ‘Last Waltz’ Influenced ‘Broadway’, Variety, 5 giugno 2019.

- Martin Scorsese, No Direction Home, Universal Music, 2016 (home video).

- Thom Zimmy, Springsteen On Broadway, Netflix, 2018.