Con la gravosa sapienza di un cinico, con L’uomo di Londra e Il cavallo di Torino Béla Tarr marchia l’esistenza di pochi sparuti umani con il fuoco asfissiante della loro mortalità, tanto che il loro destino suona nella snervante orchestra della quotidianità. Si tratta delle ultime due opere realizzate dal maestro ungherese presentate rispettivamente nel 2007 e nel 2011 ed è proprio un’immagine da Il cavallo di Torino a fare da copertina per il catalogo e la locandina della completa rassegna partenopea Senza fine. Il cinema di Béla Tarr, (17 maggio-2 giugno 2024), un progetto a cura di Ladoc che ha visto anche la partecipazione dello stesso Tarr, presente alla proiezione di questi due capolavori densi di implicazioni sulla natura del cinema, sulla dimensione dell’umano, riflessioni filmiche e filosofiche. Li analizziamo di seguito nel dettaglio procedendo in ordine cronologico.

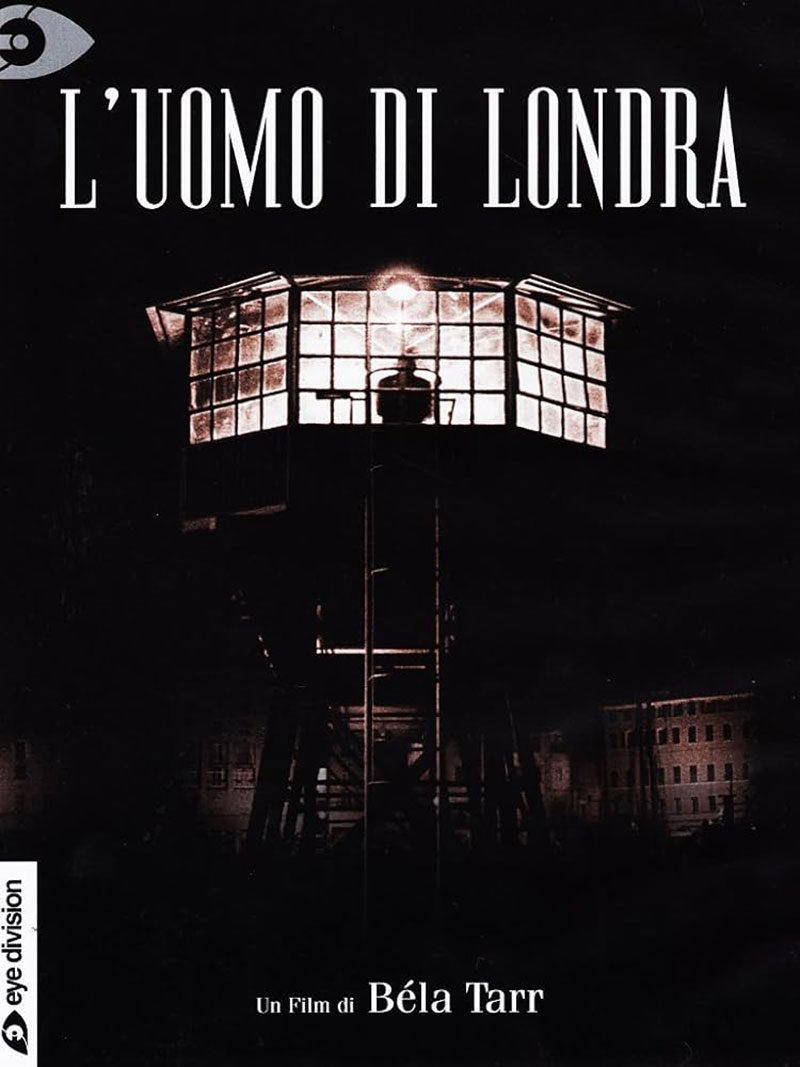

L’inesorabilità del Destino: L’uomo di Londra

Franato in uno scrutare assorto, in una stazione marittima un uomo di nome Maloin (Miroslav Krobot), reitera un complesso permanente di azioni: controllare i passeggeri che sbarcano sul porto, aspettare che salgano sul treno, manovrare i binari con una manopola. Una notte però, dall’alto del suo faro invetriato, assiste da lontano allo sfociare di una lite in un omicidio. Dal ponte di una nave, un corpulento signore lancia una valigia a uomo sul molo, poi scende e all’improvviso, insultandosi, cominciano a strattonarsi l’un l’altro. Uno dei due cade in mare e l’altro fugge via. Successivamente, Maloin recupera l’oggetto del contendere e una volta aperto, scopre essere carico di sterline inglesi su cui campeggia la stampa della Regina Elisabetta. Il giorno dopo in un bar vede Brown (János Derzsi), l’assassino della sera prima che nel frattempo lo aveva cominciato a pedinare. Interrogato dall’ispettore di polizia Morrison (István Lénárt), al ladro viene chiesto di restituire il presunto oggetto rubato per evitare di procedere per vie penali. Brown tuttavia non avendo con sé la valigia, non può fare nulla, quindi, attraverso un escamotage, si licenzia dal locale e fa perdere le sue tracce. Frattanto, Maloin comincia a spendere i soldi del maltolto e, deliziato dagli illeciti introiti, spinge la figlia Henriette (Erika Bók) a licenziarsi mandando alla deriva i rapporti con la moglie, Camélia (Tilda Swinton) che nella faccenda vede solo sperpero.

In un secondo momento, nello stesso bar, Maloin vede Morrison che interroga la coniuge dell’assassino (Ági Szirtes), chiedendole di accettare l’affare proposto in precedenza al marito, ma lei, scioccata, tace. L’intrigo prosegue in maniera oscura tra crimini efferati sul molo e l’esacerbarsi dei dubbi di Maloin fino a quando sua figlia non lo informa di aver sentito dei rumori dentro la loro cabina di famiglia, proprio nei pressi del faro. Pertanto, intuendo di chi possa trattarsi, vi si reca portando con sé del cibo. Una volta entrato tuttavia, scoppia una violenta rissa tra lui e Brown che porterà alla morte di quest’ultimo. Sconvolto, lo scambista raggiunge Morrison, chiedendogli di essere arrestato. I due tornano sulla spiaggia, seguiti dalla moglie, che fa la dolorosa scoperta del cadavere del marito. Inaspettatamente, Maloin viene scagionato per legittima difesa mentre Morrison se ne va soddisfatto, non prima di aver infilato due mazzette nei cappotti dell’addolorato scambista e della moglie di Brown sul cui primo piano invaso da una luce accecante chiosa il film. Forte della sua nobile solennità, L’uomo di Londra è un potente saggio di estetica cinematografica che fa della prolissa durata dell’inquadratura in coppia con gli anestetici movimenti di macchina, le proprie fonti predilette. Coerenti con la radicata diffidenza nei riguardi della narrazione classica, Béla Tarr e László Krasznahorkai s’avventurano ai primordi di qualsiasi elaborazione del racconto, iscrivendo la pellicola nel regno ancestrale della tragedia greca.

La storia s’apparta nell’angolo accessorio di sfondo e di contesto, cedendo la centralità dell’opera al cupo riverberare emotivo dei personaggi. Le tonalità affettive di cui questi sono eminente espressione, danno vita a un’orchestra di turbamenti, attese, angosce irrisolte e spaventosi sospetti, che trovano il proprio genius loci nella torrida durata delle inquadrature. A essere colto è l’istante nella sua flagranza, l’attimo che spande la sua natura di millesimo nel territorio dell’inconscia contemplazione del tempo.

Tragica è la postura e la condizione d’esistenza dei personaggi. Detenuti in una ieraticità morigerata e rigidissima, Maloin, Morrison e gli altri risolvono sovente le proprie azioni in un manierismo artificioso, come dall’alto di un palcoscenico. Attorno a un oggetto maledetto – la valigia gravida di denaro – ruota la sfolgorante illusione da parte dei personaggi di poter agire attivamente ma, al contrario, a essere denunciata, con nitidezza metacinematografica, è l’essenza della loro sottomissione.

Il camminare, sembra un inoltrarsi presso sentieri già tracciati. Il guardare appare come un sottrarsi dell’occhio al comune relazionarsi sociale. Tutto deperisce in una realtà già data e affranta da un morbo straziante che vede Maloin anelare nello specchio dell’eroe tragico. Come asservito al gioco di un oracolo estroso, egli non sceglie, viene scelto. Il corpo dei suoi gesti e delle sue mosse è posto sotto l’egida del caso. Infatti, l’anomala incursione nel genere noir, conferisce a Béla Tarr l’opportunità di contorcere l’originale (omonimo) romanzo di Georges Simenon a partire dalla scelta del luogo. Non si tratta della normanna Dieppe ma del porto còrso di Bastia, luogo universale proprio in virtù della sua improbabilità astratta e impensabile. La radice greca della pellicola trova conferma ulteriore nella scelta di tradire Simenon nel finale: Maloin non si redime grazie alla prigione, egli non viene proprio arrestato. Non si perviene ad alcuna agnizione, questo eroe residua in un giacere interdetto tra l’indecifrabile e il condannato. Tale slittamento rispetto alla tradizione drammatica, comporta che il protagonista non s’arroghi il ganglio della catarsi spettatoriale. Al contrario, essendo Maloin stesso un soggetto che lavora controllando gli altri, se ne deduce che il dolore dilaghi in ogni singola individualità dell’opera.

La dimensione patica che nutre l’intera grecità classica, assume nel film una veste egemonica, dal momento in cui viene recisa in toto tanto la distanza tra i personaggi quanto lo stesso divario con lo spettatore. Il dolore è comune a tutti, senza argini infarcisce i primi piani dei personaggi che ignari dell’ineluttabilità di un destino già segnato, qualificato nella sua incipiente presenza dall’indugiare sedotto della cinepresa sui movimenti degli interpreti, squarcia di luce riflessa l’oggetto che si sta riprendendo piuttosto che limitarsi a rappresentarlo per quello che è. Quello che si vede è (in)significante per quello in cui consiste nella vita di tutti i giorni. Non vi sono trasfigurazioni concettuali. L’uomo di Londra affida tutta la propria significatività allo stile che cuce addosso al tessuto epidermico dell’inquadratura, piani sequenza che sequestrano il tempo e lo studiano nel suo diluirsi canicolare, affannoso, grave. A tal proposito, in una puntata di Fuori Orario, Enrico Ghezzi ha parlato di un film potentissimo e fragile, che attraverso un bianco e nero sconfinato che non fregia o aggiunge definizione al quadro filmico, traduce in immagine un’austerità così forte da diventare folle. Maloin non recita, ma vive una situazione in cui la totalità degli eventi che lo coinvolgono, si attesta nell’alveo della coincidenza e del fortuito. Tale inestirpabile potenza del Fato è d’altronde ravvisabile sin dagli inizi della pellicola. Nel lunghissimo e attento piano sequenza iniziale lo spettatore stramazza avvolto in una lentezza esasperante. La macchina da presa si snoda in un ipnotismo flemmatico lungo le finestre di vetro, tra le intercapedini e la condensa della torre di controllo in cui risiede Maloin, come a immagazzinare la densità incontaminata della visione. Mentre il mare ributta sugli scogli implacabile, il suono si fa ticchettio costante che non abbandona più il protagonista, ponendosi come una persecuzione assillante della fatica a cui sarà sottoposto.

Avverando una sorta di danza dei riquadri, l’occhio di Tarr si fa soggettiva dello sguardo dello scambista, dando vita a robusti grafismi che da un lato alludono al cinema stesso (le finestre filmate sono i fotogrammi rettangolari della pellicola cinematografica) e dall’altro sottintendono il movimento letargico del protagonista che guarda il porto nel silenzio della nebbia. Il mistero delle immagini restituisce la magia del romanzo, non facendone tuttavia una pedissequa copia ma trasformando sinteticamente il dattiloscritto originale in un’opera avviluppata nel velluto della notte che ci fa testimoni di un martire dell’ignoto, trascinato nella sottile curva tra innocenza e complicità.

La raffigurazione della città poi non è un ritratto turistico ma una profonda immagine di chi la vive e la sopravvive nell’aleggiare continuo di una pioggia micronizzata, di lampioni arcigni e della nebbia imperante, immersi in una musica rarefatta (di Mihály Vig) simile ad un requiem atono. Nelle traversie della sorte dunque, Tarr cerca la possibilità di una rimanenza della dignità umana, altrove frequentemente stuprata e a ogni piè sospinto ripudiata. Attraverso la chiarissima ibridazione tra cinema e letteratura, il cineasta invita a riflettere sul lento e inarrestabile meccanismo del destino che di colpo può remare contro chiunque. Guardando al travaglio che attanagliò la stessa lavorazione dell’opera, scopriamo che l’aria che Béla Tarr e i collaboratori respirarono, non era delle più salubri. Il produttore Humbert Balsan si suicidò a causa del vicino fallimento dell’Ognon Pictures comportando la sospensione delle riprese (insieme ad altri addii) per più di un anno. È così perciò che la vita vissuta e la vita rappresentata convogliano in un’opera che nasce dalla presa di coscienza da parte dell’autore che “la speranza ha disertato il mondo” (Rancière, 2022) e che, a complottare contro gli uomini non sono più i loro simili, lo stato o un reprobo villaggio ma le Parche stesse della Fortuna.

Inabissarsi nel tempo della fine: Il cavallo di Torino

Definitivo e non più modificabile, l’ultimo opus di Béla Tarr timbra, con ansimante sintesi, l’intrinseca natura dell’esistere umano. In una campagna antica, campeggia una casupola diroccata in cui un uomo vecchio con un braccio in anchilosi e la figlia dal volto scavato che la fa somigliare a una signora trascorrono quelli che, a tutti gli effetti, sembrano gli ultimi giorni dell’umanità. La Bibbia afferma che in sei giorni Dio creò il cielo, la terra e tutti gli esseri viventi, uomini, donne, animali e poi, conseguentemente, decise di riposarsi consacrando il settimo giorno alla cessazione del suo arduo lavoro.

Nella sua opera terminale, Béla Tarr escogita una Contro-Genesi inscritta nel segno del disfacimento e della disgregazione del mondo e dei suoi corollari. In sei giornate tutte uguali a sé stesse, l’assieparsi della vita al sopraggiungere del buio irrevocabile cancella qualsiasi possibilità nello spazio e nel tempo per il giorno della contemplazione suprema. La pellicola germina dal saggio krasznahorkaiano Legkésőbb Torinóban (1990) in cui lo scrittore ungherese si interrogava sulle vicissitudini del cavallo che fu abbracciato con ardore disperato da Friedrich Nietzsche, il 3 gennaio 1889 in una piazza di Torino, dopo che il suo cocchiere lo stava frustando con spietata crudeltà.

In seguito al drammatico evento, tornato a casa, Nietzsche pronunciò la celebre frase “Mutter, ich bin dumm” (Madre, sono stupido) tramontando così, in una muta pazzia che lo tenne in scacco per oltre dieci anni sino alla solitaria morte. Pertanto, sullo sfondo del profondare di un filosofo nella follia più nera, Il cavallo di Torino immaginifica l’imperituro inabissarsi umano nel tempo della fine. Nel racconto della Creazione come in questo della S-creazione, i soggetti coinvolti sono ridotti all’osso: un uomo (János Derzsi), una donna (sua figlia interpretata da Erika Bóke, già vista in L’uomo di Londra e in Sátántangó), un animale. Ottenebrati dalla reiterazione di gesti sempre identici – prendere l’acqua al pozzo, vestirsi, mangiare, dormire e guardare alla finestra – gli spenti e stremati individui, si trovano immobilizzati nel solco del finire nel senso heideggeriano del termine:

“Finire significa prima di tutto cessare, ma ciò, daccapo, in sensi ontologicamente diversi. La pioggia cessa. Non è più presente. La via cessa. Questo cessare non fa scomparire la via, ma la determina nella sua consistenza di semplice-presenza. Finire, in quanto cessare, può quindi significare: dissolversi nella non presenza o raggiungere la totale presenza proprio con la fine. […] L’Esserci, allo stesso modo che, fintanto che è, è già costantemente il suo non-ancora, è anche già sempre la sua fine”

(Heidegger, 2005).

In questa pagina, Martin Heidegger sembra radiografare, con notevolissimo acume, la precipua configurazione d’orientamento dell’opera, volta cioè al riconoscimento della morte come pilastro modale dell’essere umano e di ciò che gli orbita attorno.

Per tutto ciò, l’esaurirsi progressivo di ogni forma di vita porta prima i tarli a zittirsi dopo quarantotto anni, poi il cavallo a smettere di muoversi, poi di mangiare e il quinto giorno il pozzo si prosciuga. La contrizione investe anche il dialogo, nei fatti debellato e contratto a esigui minuzzoli verbali che annodano l’aprir bocca al solo mangiare patate roventi, divorate senza gusto dopo averle sbucciate con le dita. Tutto regredisce allo stato di pura possibilità, incanalato in quella che Giorgio Agamben, riferendosi a uno dei principali precetti paolini, definisce “revocazione di ogni vocazione” (Agamben, 2000). Il punto è di considerevole interesse. Infatti, il lemma latino vocare identifica una chiamata la quale, inevitabilmente, trasforma una data volontà in azione determinata. In questo processo, della volontà viene come smussata la sua strutturale pulsionalità, per poi essere allocata nella definita configurazione di un agire che si ripete.

In tal senso, revocare una vocazione significa muoversi a ritroso nei pressi del potenziale, nella zona d’elezione della volontà che vuole solo sé stessa. Il venir meno dell’azione da parte del cavallo che un giorno decide di non muoversi più e un altro di non cibarsi per poi morire o ancora, l’inedia parassitaria che molesta la vita di questi due outsider, denuncia il franare d’ogni certezza, convinzione, appetito. L’entusiasmo (l’avere cioè “un Dio dentro di sè”) è trapassato. Dio è morto nell’atona stalla del cavallo e nella brace estinta. Dio è morto nei cuori di questi umani deteriorati dalla spoglia attesa di un cambiamento. In un’esistenza che a poco a poco sbiadisce, non v’è più altare da pregare, credenza in cui confidare, desiderio a cui aspirare. La cessazione che come oceano tutto inonda, fa pensare a una lirica di Giacomo Leopardi che poco prima di morire, avvertì una volta per tutte, il carattere dileguante d’ogni ragione, atto o cosa esistente.

“Or poserai per sempre,

Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,

Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,

In noi di cari inganni,

non che la speme, il desiderio è spento.

Posa per sempre. Assai

Palpitasti. Non val cosa nessuna

I moti tuoi, né di sospiri è degna

La terra. Amaro e noia

La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.

T’acqueta omai. Dispera

L’ultima volta. Al gener nostro il fato

Non donò che il morire. Omai disprezza

Te, la natura, il brutto

Poter che, ascoso, a comun danno impera,

E l’infinita vanità del tutto”

(Leopardi, 2015).

Quando fissando un piatto ti accorgi che tutto perisce, quando frugando con gli occhi fuori dalla finestra vedi che anche il sole è scomparso, quando fango è il mondo e l’amore svanisce, agli uomini di Tarr non resta che accogliere che tutto proviene dal nulla e tutto va a finire nel nulla, in un istante eterno destinato a ripetersi infinite volte, nella luce che fugge via frammentandosi. Il sesto e ultimo giorno, del resto, è emblematico. Dopo i vani tentativi di accendere una lampada a olio per scongiurare il buio più totale, la casa piomba in un’immensa e pesante notte. “Mangia, dobbiamo mangiare” grida il padre, addentando il tubero oramai crudo per la penuria d’acqua e fuoco, ma poco dopo, sfibrato, si ferma. Come espunti da un quadro di Van Gogh, questi macilenti mangiatori di patate comprendono che innanzi al dissiparsi della vita, non resta che arrestarsi ed attendere il tempo della fine. Il Friedrich Hölderlin di Patmos scriveva che “là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva” (Hölderlin, 1993) e allora verrebbe da chiedersi, esiste una meta?

La fanciulla capisce che dinanzi alla catastrofe imminente non le resta che tramutarsi in una statua di cera incollata al piatto della sua ultima cena. La salvezza perciò non sembra essere di questo mondo e se da un lato l’ombra guadagna inesorabile ogni angolo dello schermo, l’abbandono del movimento da parte dei due non si traduce in uno sconfortato rifiuto della vita. Al contrario, dinanzi al crollo d’ogni valore immutabile (il bene, la giustizia, la fede, la morale) di cui padre e figlia si fanno eccellenti interpreti, rimane solo l’attesa di un dopo, enigmatico e affascinante. Ma se nel momento in cui si vive ancora si è, in qualche modo, ‘immortali’, dove si va se la mostruosità di un atavico vento, ostruisce qualsiasi forma di cambiamento? A tal proposito, l’opera inaugura un fertile discorso sul tempo. Come si accennava poc’anzi, la settimana castrata che offusca progressivamente la vita del padre e di sua figlia, mostra in sostanza, una serie di quotidiane azioni che si ripetono. Ciò nonostante, preme sottolineare che, nella perdurante agonia che assimila a sé questi esseri vessati, Béla Tarr scava un bagliore che potremmo definire anzitutto estetico. La questione è dirimente proprio in virtù del sostrato filosofico al quale si rapporta.

“Se qualcuno nasconde qualcosa dietro un cespuglio, se lo ricerca nuovamente là e ve lo ritrova, in questa ricerca e in questa scoperta non vi è molto da lodare: eppure le cose stanno a questo modo riguardo alla ricerca e alla scoperta della «verità», entro il territorio della ragione. Se io formulo la definizione del mammifero, e in seguito, vedendo un cammello, dichiaro: «ecco un mammifero», in tal caso viene portata alla luce senza dubbio una verità, ma quest’ultima ha un valore limitato, a mio avviso; è completamente antropomorfica e non contiene neppure un solo elemento che sia «vero in sé», reale e universalmente valido, a prescindere dall’uomo”

(Nietzsche, 1991).

Pochi anni prima, nei Frammenti postumi, il filosofo aveva affermato che “non esistono fatti ma solo interpretazioni” (Nietzsche, 1975) sostenendo l’inesistenza della cosa in sè – dell’elemento che sia «vero in sé» – a vantaggio altresì, delle plurime angolazioni dalle quali quel dato oggetto o elemento si può afferrare. Il cinema, così, giungerebbe a intercettare il cospetto di un cambiamento che gli umani non vedono, ponendosi come risorsa rifulgente, strumento di conoscenza avulso dallo schiacciante dominio del tempo. Nel tentativo di cogliere la pura esternalità spaziale e temporale del mondo, la macchina da presa tende in realtà al rovesciamento dei suoi intenti. La stessa azione, poniamo per esempio il mangiare, viene inquadrata in modalità visive sempre diseguali. Una volta vediamo solo la fanciulla, poi solo il padre, poi il profilo dell’uno e le mani dell’altra. La casa prima si risolve nella sola stufa, poi in una finestra e così via.

Laddove la realtà è la stessa, il vedere matura in maniera sempre difforme. Appare chiaro così, che tale cineprospettivismo messo in atto dalla cinepresa, scova in un tempo che si presume infrangibile e sempre reiterantesi; faglie, fratture, cavità, lacerazioni e smagliature che solo a un occhio non-umano o a un acuirsi inflessivo della vista divengono realmente captabili. Abbracciando l’illuminante pensiero del filosofo tedesco, Béla Tarr sembrerebbe dirci che per uscire o quantomeno per affrancarsi dall’eterno ritorno del sempre uguale, bisognerebbe approssimare la propria vista a quella del cinema il quale, restituisce l’incessante fluire delle cose in tagli sempre eterogenei.

Sotto questo aspetto, il lavoro che Bèla Tarr compie sull’immagine rappresenta l’apogeo concettuale, simbolico e filosofico di un cinema che s’approssima con sempre più nitore, all’astrazione delle forme, all’epurazione degli scogli narrativi, al principio primordiale del movimento di macchina come la linea ortogonale.

L’apparato estetico del film infatti, è eminentemente minimale. Il bianco e nero che soverchia l’architettura visiva dell’opera, predilige il contrasto alla commistione, la tinta unita dell’uno o dell’altro colore all’impasto sfumato delle ombre e la piattezza alla profondità.

S’avverte l’impressione poi, che la macchina da presa sia caduta vittima di una febbre indagante. Senza quiete vaga da un piano prospettico a un altro, a confessare la tacita polisemia delle cose. Testimonianza lancinante di ciò, è l’apertura del film in piano sequenza: il cavallo, imbrigliato alle redini del vetturino, rantola in una puszta massacrata da un vento impetuoso. In merito a ciò, l’occhio tarriano non fa di nessun soggetto un protagonista assoluto. L’oscillare perpetuo della cinepresa sotto il collo dell’animale, vicino al profilo del cocchiere e tra le perfide sterpaglie impolverate, imprime nella pellicola l’immagine di un’erranza forsennata, alla ricerca di un alcunché che residui innanzi al corrompersi di tutte le cose.

Tale morfologia umana insedia il suo fondamento metonimico nel correre a vuoto e senza direzione del cavallo. Simbolo di pura energia debilitata, l’andare verso la nebbia dell’animale, cieco e aprogettuale, effigia un’umanità colta nel suo intimo disfarsi. Nel succedersi delle inquadrature, la macchina da presa esautora l’identico, scomponendo lo stesso ente in dimensioni, squarci e aperture che divaricano il tempo, raggiungendo la luce di un possibile cambiamento in un istante che pare impenetrabile.

Tuttavia, tale speranza estetica caldeggiata in maniera sibillina dal film, finisce per sussistere come mera fuga momentanea. Bisogna titillare la vista a lungo e vivere gli eventi che accadono, come muniti di una serie di lenti prospettiche che trasformano senso e funzione di questi, per espandere davvero il nostro orizzonte umano.

Ciò nonostante, per i miserandi personaggi de Il cavallo di Torino ogni raggio, chiarore o brillio di miglioramento, sembra essere dissolto. Il tempo scorre inesorabile e la luce sta per svanire insieme alla vita. In questo avanzare senza sosta di tutti i minuti e di tutti i secondi, la musica pensata da Mihály Víg piomba inaspettatamente non come brano o colonna sonora bensì come una litania arrugginita che corrode ogni inquadratura dis-abitandola sino al midollo. L’incedere severo del violoncello sul peregrinare stanco e senza posa dell’organo sviscera l’udito di chi costretto ascolta, come un coltello che lacera i tessuti di una carne già vincolata al proprio smembramento.

Al tempo scorto come catena e senza prospettive venture, corrisponde uno spazio fondato su un ossimoro paradossale. La vallata ampissima e sconfinata ove un solo albero cinge da sé la sommità delle radure è tuttavia invalicabile, un carcere chiuso e recintato, senza scampo o respiro. In una scena, finita l’acqua nel pozzo, padre e figlia decidono di andarsene da quel rudere sperduto, quindi fanno i bagagli e partono con il loro carro. Li vediamo scomparire dietro ad una collina, all’ombra del grande albero che governa il cielo. Eppure, qualche manciata di istanti dopo questa dipartita, i due ritornano in direzione contraria: delusi e umiliati dal fallito tentativo di partenza. Non sappiamo cosa alberghi oltre la collina, non conosciamo il motivo del loro immediato ritorno, ma apprendiamo ben presto che un altro luogo di là dal brulicante campo sferzato dal vento, non è accessibile o forse, non c’è proprio. Una volta sopraggiunta l’oscurità in questa pellicola-simbolo del crepuscolo d’ogni idolo, viene da pensare a cosa rimanga dopo il naufragio, quando tutti gli oggetti, gli eventi atmosferici, le azioni quotidiane e i sentimenti di questi umani, sembrano caduti nell’estromissione; divelti da ogni forma di vita.

Il sentore che si ha guardando questi emarginati alla deriva del mondo intero è quello della leopardiana infondatezza di tutte le cose come a dire che l’uomo, il sole, la notte, la vita, il parlare e queste stesse parole non hanno senso perché senso stesso è una parola e parola stessa è una parola e le concordanze, la morfosintassi, il periodare continuo degli uomini e il Linguaggio tutto, non giungono mai a impugnare – veramente – la vita. Quasi come in un’ascendenza schopenaueriana, Béla Tarr sembrerebbe disperatamente dichiarare che ogni cosa che accade, cade nello spettro della rappresentazione e che il mistero dell’esistere, l’insolubile enigma del perché io nasca e del perché io muoia, non giungerà mai a una esplicitazione definitiva. Ma c’è il cinema, che guarda e trasfigura lo stesso pezzo di realtà, in universi rappresentativi sempre inattesi. Il cinema, fulgore intenso accalcato in un angolo a lanciare una speranza – forse chimera, forse auspicio – per vedere oltre l’infida menzogna dell’ordinario.

- Giorgio Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.

- Martin Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano, 2005.

- Friedrich Hölderlin, Le liriche, Adelphi, Milano, 1993.

- László Krasznahorkai, Legkésőbb Torinóban (At the Latest, in Turin) in The World Goes On, New Directions Publishing, NY, USA, 2017.

- La Bibbia di Gerusalemme, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1986.

- Giacomo Leopardi, Canti, Mondadori, Milano, 2015.

- Friedrich Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale in La filosofia nell’epoca tragica dei greci e scritti 1870-1873, Adelphi, Milano, 1991.

- Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi 1885 – 1887, Adelphi, Milano, 1975.

- Jacques Rancière, Béla Tarr. Il tempo del dopo, Bietti, Milano, 2022.

- Georges Simenon, L’uomo di Londra, Adelphi, Milano, 1999.

- Béla Tarr, L’uomo di Londra, Movies Inspired – Mi, 2017 (home video).

- Béla Tarr, Il cavallo di Torino, Movies Inspired – Mi, 2017 (home video).