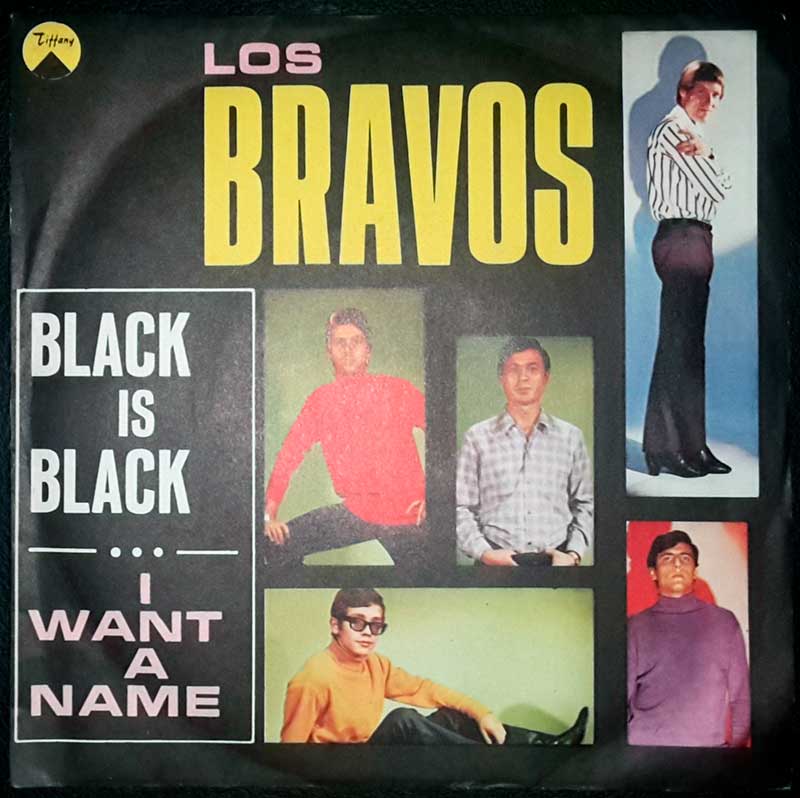

C’era una volta un complesso che si chiamava Los Bravos. La Decca Records pubblicò il loro primo 45 giri nel 1966. In edizione italiana uscì su etichetta Tiffany, il numero di catalogo era TIF 504 e sul lato B si ascoltava I Want A Name. La side A era Black Is Black, tre minuti scarsi la durata, canzone irresistibile dall’inizio alla fine, impossibile opporgli resistenza, o restarsene seduti ad ascoltarla, a non ballarla, a stare fermi, a non agitarsi seguendo il ritmo, battendo il tempo, un tempo semplice, pura energia.

Bastava prenderlo quel 45 giri, una spinta nel mangiadischi e via, Black Is Black è gioventù, forza, volontà di potenza, stupidità, eroismo, speranza, indifferenza, urlo, banalità commuovente, sogni ammirevoli, spasso, divertimento, anche violenza, presunzione, sesso, incoscienza, genialità. Trascinante, arrivano i primi scricchiolii, è il vinile masticato, ma che importa, quello che rimane indelebile è il riff iniziale su tre note (prima in Mi minore poi in Re) della ritmica e dell’organo all’unisono.

Come fai a non ballare Black Is Black, a stare fermo, a non battere il tempo, a non agitarti seguendo il ritmo, un tempo semplice, energia pura, si può fare anche oggi, aggiunto alla playlist di un qualsiasi lettore Mp3 esplode come allora, in un attimo ti ritrovi colpito da una scarica elettrica, good vibrations autentiche.

Musica beat farcita di soul and R&B alla Motown, l’etichetta dei Four Tops, di Martha & The Vandellas, delle Supremes (& Diana Ross), di Marvin Gaye, di Michael e i suoi fratelli, i Jackson Five e tanti altri. Tre note e ti avviti, ti snodi, ti liberi, tre minuti circa e quando finisce, ti lanci all’inseguimento di quel motivetto facile, irresistibile; c’era una pubblicità dove si canticchiava “Voglio la caramella che mi piace tanto e che fa du-du-du-du-du-du- du-du-du- D…” tempi di Carosello, Marisa del Frate e Toni Ucci duettavano nei minisketch per la réclame di famose caramelle, prendendo a prestito quel motivetto scritto nel 1932 da Michele Galdieri, che concepì l’hit Munasterio ‘e Santa Chiara di Giacomo Rondinella, e da Caslar, esotico d’importazione e dunque finto. Era napoletano, si chiamava Donato Casolare, emigrato in America se ne tornò a casa, anzi se ne scappò nel 1929, l’anno della Grande Crisi. Aveva studiato swing, si sente e come in Canto quel motivetto che mi piace tanto, un piacere inestinguibile, che continua a fare du-du-du-du-du-du- du-du-du, può andare avanti all’infinito questa strofa visionaria che annuncia il mondo nuovo che verrà dopo la catastrofe, la belle époque del secondo dopoguerra: la beat era, canzoni facili eppure autentici inni, testi con peso specifico zero, du-du-du-du-du-du- du-du-du, che anche può essere:

Black is black

I want my baby back

Una favola sonora che brilla per dei motivetti memorabili, che danzano nella mente, sopravvivono al ricordo di un’epoca, pile di 45 giri, eccentrici abbigliamenti, una fiaba dai mille colori, oggetti di plastica, linee avveniristiche, il bianco e nero vertiginoso dell’optical. Inizia come tutte le fiabe. C’era una volta un mondo incantato, sfacciato, ingenuamente ribelle.

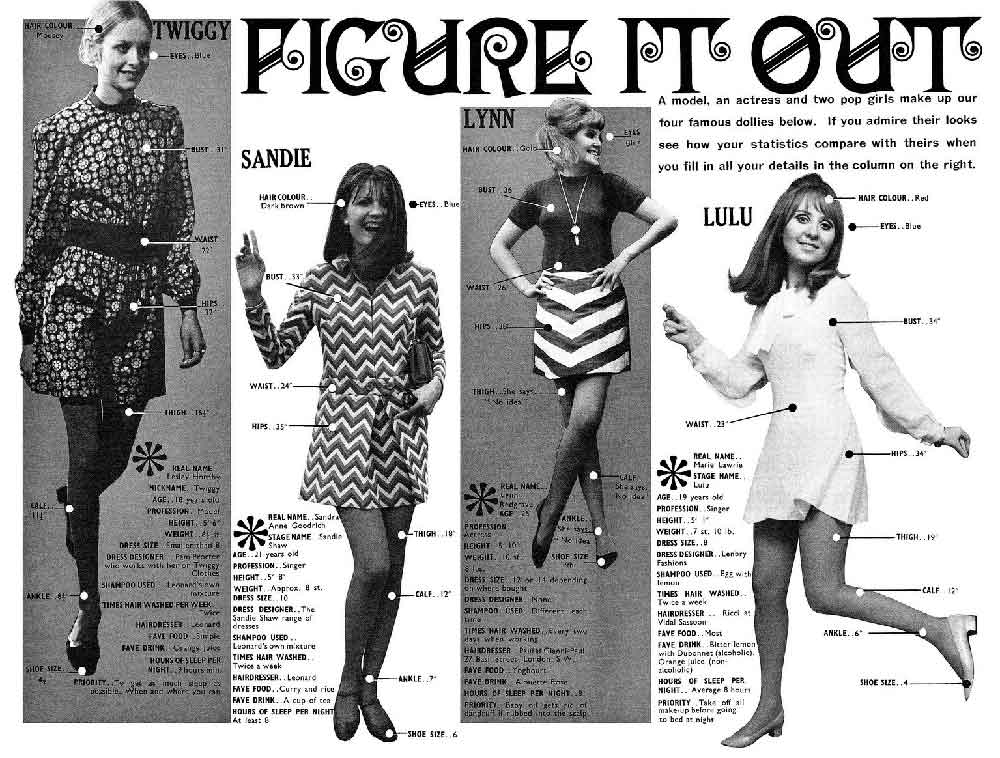

Beat era capelli lunghi e minigonne, complessi e fan, musica e moda e il top of the pops si trovava a Londra, la Swinging London, capitale di questo paese delle meraviglie. Abiti e accessori mai visti, in vetrina a Kings Road, nel quartiere di Chelsea, dove Mary Quant aprì la sua prima boutique già nel 1955, a Carnaby Street, dalle parti di Regent Street vicino a Oxford Circus, dove c’erano negozi come Male West One, Mod Male e His Clothes, oppure Lord John e Lady Jane.

Abiti e accessori mai visti prima, altro negozio faro era Cecil Gee in Shaftesbury Avenue, bazzicato, impreziosito dalle top model dell’epoca, Jean “The Shrimp” Shrimpton and Lesley “Twiggy” Hornby, vere icone dell’epoca, The Face and The Image of the Sixties, come vennero definite. Non erano sole, altre modelle che interpretavano quei tempi alla perfezione, erano Patti Boyd che poi sposò George Harrison, Penelope Tree, Paulene Stone, Peggy Moffitt e, su tutte, l’aliena Veruschka.

Beat era comportamenti scandalosi, il New York Times nel maggio del 1966 definì l’area compresa tra Kings Road e Soho come la nuova Sodoma e Gomorra.

Beat era quasi blasfemo, accadde in un’intervista all’Evening Standard, John Lennon parla dei Beatles e dichiara: “Siamo più popolari di Gesù Cristo”.

Beat era musica, un affare colossale, big bang di un universo ancora in espansione, un business che esplode con Love Me Do, ottobre 1962, inizia da Liverpool, è storia nota, e diventa un boom planetario, trascinando uno sciame di formazioni, quartetti e quintetti per lo più, che allora si chiamavano “complessi”. Dura fino al 1966 poi scivola nel pop.

Quell’anno, al cinema davano L’armata Brancaleone, Blow Up, La battaglia di Algeri, Fahrenheit 451, Un homme et une femme, Uccellaci e uccellini, Fumo di Londra, Il buono, il brutto, il cattivo. In televisione partiva in missione l’Enterprise e iniziava la saga di Star Trek.

Beat era una stagione intermedia tra la preistoria del rock & roll e la storia del pop, un limbo, una fiaba, si spiega così la fantasia di The Boat That Rocked, qui in Italia ribattezzato I Love Radio Rock, film di Richard Curtis, dedicato alle radio pirata inglesi, storia autenticamente falsa di Radio Caroline, che iniziò le operazioni al largo delle coste inglesi nel 1964. “This is Radio Caroline on 199, your all day music station”, recitava l’inizio delle trasmissioni e il film ha toni da favola. Una favola moderna, certo, condita di parolacce, rincorsa al sesso, piccoli drammi di sempre e una colonna sonora strepitosa: “Ricordate se Dio fosse un Dj sarebbe su questa stazione”, annuncia uno dei personaggi… un 33 giri sul piatto, il braccio del giradischi atterra sul vinile …

“Una canzone, sono stufo del silenzio” conclude il Dj e parte il riff micidiale di Friday On My Mind degli Easybeats, quintetto che pur essendo australiano la storia annovera tra i protagonisti di quella che venne chiamata la British Invasion, l’assalto al mercato mondiale e soprattutto americano da parte del beat inglese. Cifre da capogiro, un hit dietro l’altro; nel 1966, per cercare un rimedio, i professionisti del marketing s’inventarono i Monkees, un quartetto di facce beat, quelle giuste per contrastare il quartetto dei quartetti. Cinicamente chiamati le scimmie, sulle prime scimmiottavano i complessi beat, non suonavano, cantavano in playback e avevano un staff di professionisti al loro servizio. Nacque anche una serie televisiva e il tema dei Monkees arrivò anche in Italia. Alla fine del 1966 mandarono in orbita I’m A Believer (la Io sono bugiarda di Caterina Caselli) e andarono avanti un paio d’anni sempre in cima alle classifiche dei 45 giri più venduti.

A quel punto, però, la beat era non c’era più, la British Invasion era terminata, i tempi stavano ricambiando, non erano più quelli della favola di Radio Rock, l’emittente che trasmetteva gli Easybeats tra i primi a imporsi sul piano internazionale senza essere inglesi o americani. Poco dopo arriveranno altri australiani, i Bee Gees a mietere successi, ma quelli che stupirono, che si fecero largo tra Hollies, Troggs, Small Faces, Kinks, Dave Clark Five e ovviamente gli Stones e i Quattro, furono loro, i Los Bravos: Miguel Luis Vinces Danus (basso), Emanuel Fernández Aparicio, detto Manolo (organo), Juan Pablo Sanllehí (batteria) e Antonio ‘Tony’ Martinez (chitarra) quattro spagnoli e il loro cantante, il tedesco Michael Koegel. Il complesso nasceva dalla fusione di due oscuri complessini: Mike & the Runaways da cui proveniva Koegel e i Los Sonors.

È il 21 luglio 1966, al primo posto in Uk, balza Get Away di Georgie Fame and The Blue Flames (lui trovò gloria anche in Italia nel 1968 con The Ballad of Bonny and Clyde), ma al settimo posto irrompono i Los Bravos con Black Is Black. Si fanno largo tra Hollies, Troggs, Elvis Presley e Petula Clark, si fermano dietro Nobody Needs Your Love di Gene Pitney. Curioso, perché quando Michael canta ricorda proprio Gene, al punto che ci fu anche chi pensò che quella fosse una cover di un brano poco noto di Pitney. La settimana dopo i Los Bravos sono secondi, solo Chris Farlowe fa meglio di loro con un pezzo degli Stones, Out Of Time che, chissà perché, ebbe una versione italiana interpretata da un cantante francese, Richard Antony (quello di Cin Cin). Il pezzo divenne: Che sbaglio fai. Emblematico, andrebbe bene per le decine e decine di pezzi che venivano ripresi in Italia con titoli “creativi” e non era solo questione di metrica, basti l’esempio di Light My Fire, che divenne Prendi un fiammifero (by Gli Innominati).

I Los Bravos rimasero ancora in classifica, ma il primo posto non riuscirono ad afferrarlo, conquistarono un quarto posto in Usa, il primo in Canada, vendettero un po’ ovunque, il loro fu un 45 giri million seller, un hit internazionale e loro uno di quei complessi one hit wonders, ovvero un solo grande successo e poi via, spariti nel nulla.

Loro fecero anche una capatina a Sanremo in coppia con Milva (Uno come noi, al Festival del 1967, quello dove morì Luigi Tenco), girarono un paio di film musicali come si usava all’epoca, i cosidetti musicarelli, e poi l’oblio, non senza il dramma di Manolo Fernández, suicida nel 1967 dopo che sua moglie morì in un incidente automobilistico in cui lui rimase illeso.

Resta quel motivetto che mi piace tanto, una sequenza di accordi tipicamente sixties, Em-D-Em-A che sfocia in D-Em-A-D; la forma strofica ABAB è poi inframmezzata da otto battute d’interludio che hanno una funzione di stacco e ripresa: Em-Fdm-G a scendere cromaticamente fino a M seguito dalla 5a A. L’ultima inaspettata sequenza Fdm-B a pieni accordi riporta a Em dell’inizio. Ti rimane in mente, easy, così successe che Black Is Black venne ripresa in pieno 1968 virata lounge, cover d’intrattenimento a cura di tale Lord Sitar noto anche come Big Jim Sullivan, ovvero James George Thompkins, sessionmen di professione che rifece a modo suo (inutile precisare lo strumento solista) brani degli Who, dei Monkees e dei Beatles, tra gli altri.

Black Is Black fu riarrangiata da formazioni orchestrali come i Sounds Orchestral di Johnny Pearson (1970) e dalla John Schroeder Orchestra (1966). Cocktail gustosi. Ne conservò il mood Motown-ish il ruvido Johnny Hallyday (1966), che conservò anche il titolo (Noir c’est noir). Tornò ancora più ballabile nella cover di fine anni Settanta, nella versione disco del trio Belle Epoque, e in quella danzabile e tanti sospiri di Cerrone nell’album Love in C Minor (1975). La riprese anche Giorgio Moroder nel medley I Wanna Funck With You Tonight, eccetera, eccetera, è ancora in pista oggi grazie a Giuliano Palma & The Bluebeaters in una versione aromatizzata al reggae (2005). Si possono sorseggiare tutte, ma poi si torna all’originale, inarrivabile.

Il disco riparte, è quel motivetto che mi piace tanto, e che fa

Black is black

I want my baby back

C’era una volta un complesso che si chiamava Los Bravos.

- Los Bravos, Black Is Black: The Anthology 1966-1969, Cherry Red, 2017.