“Siamo humus, non Homo, non Antropos; siamo compost, non postumani”. Donna Haraway si è pentita. L’autrice del celebre Manifesto cyborg (1985), nel quale la filosofa americana sposava in pieno gli entusiasmi della stagione cyberpunk e proponeva, in una chiave che oggi definiremmo “accelerazionista”, di superare il determinismo biologico del corpo attraverso l’ibridazione con l’artificiale, oggi ha abbondonato i suoi propositi postumanisti. Non è una sorpresa per chi conosce gli scritti più recenti di Haraway, solo da poco finalmente tradotti in italiano a causa della ben nota complessità della scrittura dell’autrice (“una scrittura promiscua ma decolonizzata, infetta ma sempre viva, e pronta a reinventarsi”, come la definisce Claudia Durastanti nella prefazione a Chthulucene); e non è nemmeno un vero pentimento, il suo, perché Donna Haraway non è mai stata una sostenitrice del postumanesimo “fallocratico”, per usare la sua terminologia, vale a dire quella variante tipica della Silicon Valley che sogna l’ibridazione con le macchine per realizzare i principi superomistici nietzschiani e creare una nuova specie dominatrice. Ma è sicuramente una svolta, determinata dal fallimento del sogno anarco-utopista del cyberpunk anni Ottanta e dall’ingresso nell’epoca che oggi definiamo Antropocene, che richiede nuovi modi di pensare il rapporto tra l’essere umano e il mondo in cui vive.

La natura come luogo comune

Le promesse dei mostri, pubblicato da DeriveApprodi con la curatela di Angela Balzano, è un testo che risale al 1992, quindi ormai datato, ma imprescindibile per seguire il percorso intellettuale di Donna Haraway. Ci eravamo lasciati, nel Manifesto cyborg, con l’idea che sottraendo ai maschi bianchi occidentali il controllo della tecnoscienza e mettendola a disposizione delle classi subalterne, in particolare delle donne, sarebbe stato possibile giungere a un nuovo livello dell’evoluzione umana, autodiretta e proiettata a superare la divisione binaria di genere per rovesciare i rapporti di forza degli uomini sulle donne. All’inizio degli anni Novanta tuttavia, il cyberfemminismo deve scontrarsi con nuovi problemi, in particolare con la consapevolezza che un ragionamento antropocentrico implica la reificazione dei rapporti di forza dell’essere umano tout court nei confronti delle altre specie viventi. Questa subordinazione è intuita da Haraway come problema di fondo di tutta la questione che oggi definiamo col termine “Antropocene”, e che designa lo stravolgimento della biosfera a opera della civiltà umana. “Occorre escogitare modi di relazionarsi alla natura che vadano oltre la sua reificazione e possessione”: basta quindi con l’idea di un ritorno alla natura (concetto questo respinto fin dal Manifesto cyborg: “Non possiamo tornare indietro, ideologicamente o materialmente… È «irrazionale» invocare concetti come primitivo e civilizzato”; Haraway, 2018). Basta anche con l’idea di una “protezione” della natura, di riserve naturali, di piante, semi e animali conservati in banche inviolabili per garantire la loro sopravvivenza. Così facendo, secondo Haraway, non facciamo che consolidare il dominio imperialista sulla natura, la quale invece è un luogo comune, vale a dire al tempo stesso “significante vuoto” e bene comune a tutte le specie viventi, il che implica abbandonare lo sguardo antropocentrico con cui siamo abituati a considerarla.

Né moderni né postmoderni: amoderni

La natura è quindi “una co-costruzione tra umane/i e non-umane/i”. Per pensarla adeguatamente, dobbiamo rifuggire dai concetti di modernità e postmodernità e usare piuttosto la categoria dell’amoderno, che non significa anti-moderno, ma si riferisce “a una prospettiva della storia della scienza come cultura che insiste sull’assenza di momenti di inizio, illuminazione e fine: il mondo è sempre nel mezzo delle cose, impegnato in una conversazione turbolenta e concreta, saturo di azione e destrutturato da un’impressionante varietà di attanti e collettività diverse e cooperanti”. A cosa ci serve esattamente questa visione del mondo?

Lava’s Gaze, l’intervento di Petros Moris per Making Oddkin – for joy, for trouble, for volcano love quattro giorni di performance ed espozizioni tenutisi nell’isola greca diNisiro nel 2018 sul tema Oddkin, termine coniato da Donna Haraway.

Lava’s Gaze, l’intervento di Petros Moris per Making Oddkin – for joy, for trouble, for volcano love quattro giorni di performance ed espozizioni tenutisi nell’isola greca diNisiro nel 2018 sul tema Oddkin, termine coniato da Donna Haraway.

Secondo Haraway, ad abbandonare il nostro punto di vista situato, la nostra concezione teleologica dell’evoluzione per selezione naturale della quale costituiremmo il vertice, e soprattutto l’idea imperialista di progresso. Fatto questo, occorre decolonizzare i quattro spazi in cui abita l’Uomo contemporaneo: lo spazio reale (la Terra), lo spazio esterno (extraterrestre), lo spazio virtuale (territorio della fantascienza) e lo spazio interiore (il corpo biomedicale). In ciascuno di questi spazi, la visione egemonica dei “fallocratici” si è imposta a scapito di letture diverse, militarizzando persino i nostri stessi corpi, per esempio con la metafora dei sistemi immunitari immaginati come eserciti complessi impegnati in sofisticati conflitti contro gli invasori.

Generare parentele

Per arrivare alla pars costruens, bisogna aspettare Staying with the Trouble (2016), portato ora in Italia da NERO con il titolo Chthulucene nella convincente traduzione di Claudia Durastanti e Clara Ciccioni. Qui finalmente Haraway sistematizza le sue idee su come restituire senso alla nostra vita su questo pianeta in una chiave opposta a quella della cultura dominante. Già ne Le promesse dei mostri, l’autrice suggeriva di sostituire al concetto di “riproduzione” quello di “generazione”. In Chthulucene questa idea è ulteriormente esplorata attraverso il concetto di kin, “generare parentele” non semplicemente tra esseri umani legati da rapporti di riproduzione, ma tra tutti gli esseri viventi, riconoscendo le nostre reciproche parentele. Per tornare all’esempio del corpo umano, potremmo abbandonare l’idea di un corpo continuamente sottoposto a invasioni di agenti patogeni contro cui i linfociti sono chiamati a combattere, ma guardare piuttosto al nostro corpo come a un simbionte, in cui l’equilibrio è garantito dal rapporto di simpoiesi (e non semplicemente di simbiosi) con il microbioma che abita le nostre viscere e che garantisce il nostro benessere.

Opera in ceramica bianca di Alessandro Boezio: Scaramantica n.1 (2015).

Opera in ceramica bianca di Alessandro Boezio: Scaramantica n.1 (2015).

Simpoiesi e non simbiosi, perché se nella simbiosi è insito un rapporto utilitarista tra le diverse specie, la simpoiesi implica la co-creazione, un rapporto di mutua collaborazione finalizzato alla generazione di nuova vita. Haraway, da sempre interessata al modo socialmente situato con cui leggiamo la scienza e la tecnologia, spesso esagera quando finisce per piegare le teorie scientifiche alla sua ideologia, ma ha sicuramente il pregio di offrire punti di vista iconoclasti. Rifacendosi alle teorie della biologa Lynn Margulis, co-autrice con James Lovelock dell’ipotesi Gaia (1979), Haraway mette in discussione le concezioni tradizionali della selezione naturale basata sulla sopravvivenza del “più forte”, rifiuta l’idea dell’auto-poiesi e sostiene che la vita possa generarsi solo attraverso quella “intimità tra sconosciuti” di cui parlava Margulis, ossia la collaborazione tra organismi diversi, come quella tra gli archeobatteri e i batteri che avrebbe dato vita, secondo alcune teorie, alla moderna cellula.

Nella nuova Terrapolis immaginata da Haraway, le specie viventi convivono su un piano orizzontale, dove non c’è spazio per “l’eccezionalismo umano”: tutte condividono la stessa origine, l’humus, il compost, il regno delle creature ctonie, da cui appunto il prefisso chthlu di Chthulucene, che niente ha a che vedere con “quel mostro misogino da incubo razziale creato dallo scrittore di FS H.P. Lovecraft” (Chtulhu). Il regno ctonio è un regno tentacolare, come quello delle radici degli alberi che sottoterra si intrecciano tra loro e producono nuova vita; questo tipo di intrecci genera parentele e di conseguenza nuova vita, traendo linfa dall’humus, dal compost, a cui anche noi esseri umani siamo in ultima analisi riducibili. Questo è il mondo in cui dobbiamo imparare a vivere nell’Antropocene: solo così saremo in grado di riparare ai guasti che abbiamo prodotto sulla biosfera, portando all’estinzione intere specie viventi e distruggendo habitat in virtù dell’obiettivo di sfruttamento capitalistico delle risorse naturali (Chthulucene offre numerosi interessanti esempi a tal proposito).

Gli araldi dei morti

Ispirandosi al romanzo di Orson Scott Card Il gioco di Ender (1985), in cui il protagonista eponimo, dopo essere stato l’involontario artefice dell’estinzione violenta di una civiltà aliena (gli Scorpioni), dedica il resto della sua vita a narrarne le gesta ribattezzandosi “araldo dei morti”, così Haraway, nell’ultima parte di Chthulucene, usa la fantascienza per proiettare il suo lettore nella Terra futura che ha immaginato, Terrapolis: anche qui i nuovi nati che scelgono di vivere nel compost (“compostisti”) diventano araldi dei morti testimoniando per le specie estinte a causa dell’azione umana, e scelgono i loro simbionti ibridando il proprio DNA umano con alcuni geni delle specie simbiotiche, al fine di condividerne l’esperienza: per esempio, Camille 1 riceve dei geni “che le permettevano di sentire il sapore e distinguere i segnali chimici diluiti nell’aria, cruciali per le farfalle monarca per selezionare i fiori ricchi di nettare e le migliori foglie di asclepiade dove depositare le proprie uova”, così come il suo microbioma viene potenziato “per permetterle di assaporare senza rischi le asclepiadi contenenti quegli alcaloidi tossici che le farfalle monarca accumulano nella propria carne e nei propri tessuti per scoraggiare i predatori”. Questo significa generare parentele: i bambini nascono ancora, ma in numero minore, grazie al successo delle teorie femministe che hanno liberato il genere femminile dall’obbligo della riproduzione, cosicché Terrapolis può godere, nel remoto futuro, di una specie umana fortemente ridimensionata e in equilibrio con le altre specie, in un processo di simbiogenesi che è radicalmente opposto al postumanesimo cyborg della prima Haraway.

Opera in ceramica bianca di Alessandro Boezio, Decidite (2013).

Opera in ceramica bianca di Alessandro Boezio, Decidite (2013).

Il futuro è dei mostri

L’attualità di queste considerazioni è ancora più evidente ne Le promesse dei mostri, dove Donna Haraway dedica un capitolo al tema dell’Amazzonia. Nell’anno che ha visto il maggior numero di incendi nella foresta pluviale più estesa del mondo, e persino un sinodo della Chiesa cattolica dedicato a questo habitat dove convivono numerose specie viventi e culture umane uniche al mondo, di Amazzonia si è parlato quasi sempre dal punto di vista antropocentrico e occidentalocentrico: un “polmone verde”, fondamentale come riserva di ossigeno, un habitat prevalentemente non-umano, benché la verità nascosta, ricorda Haraway, è che fino all’arrivo degli europei l’Amazzonia non era affatto vuota, ma popolata di culture e civiltà, per cui l’attuale visione dell’Amazzonia come costituita essenzialmente da natura non è che una costruzione moderna frutto delle politiche imperialiste e razziali. “Il punto fondamentale è che la Biosfera amazzonica è un’entità collettiva irriducibilmente umana/non-umana”, scrive Haraway, per cui la domanda che ci dobbiamo porre, quando ne parliamo, è “chi parla per il giaguaro?”. Vale a dire: abbiamo noi il diritto di rappresentare specie viventi umane e non-umane per difenderne i diritti al loro posto, noi che guardiamo sempre il mondo con gli occhi dell’Occidente? Le promesse dei mostri non offre una risposta precisa, ma lo fa già il suo titolo: la promessa del futuro è nell’ibridazione, nei “mostri” a venire, tentacolari come quelli di Lovecraft e come gli esseri ctoni, che sostituiranno la postumanità e potranno parlare per sé e per gli esseri con cui saranno imparentati in un nuovo processo di simpoiesi.

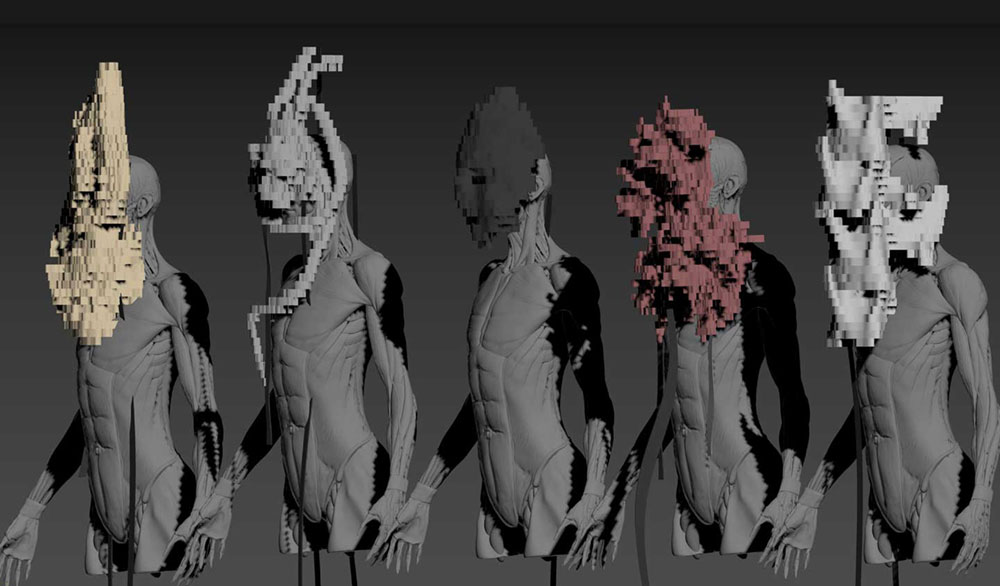

The Siren, personaggio sviluppato per il gioco Phoenix Point.

The Siren, personaggio sviluppato per il gioco Phoenix Point.

Secondo Angela Balzano, così facendo Donna Haraway propone una sorta di “legge zero” sulla falsariga delle Tre Leggi della Robotica asimoviane (da rigettare perché Asimov parlava a nome dei robot, mentre i robot dovrebbero aver modo di parlare per sé): “Le/gli umane/i devono lottare per la sopravvivenza dell’intera Terra, perché è in essa che sono radicate/i, assieme a tutte le forme di vita organiche, artificiali, più o meno non-umane, cyborg, creature altre, mostruose e inappropriate/ibili” (Balzano, 2019). Non siamo poi molto lontani dalle visioni di Jeff VanderMeer, dalle creature mostruose e ibride che abitano l’Area X o la città di Borne (2017), soprattutto dalle speculazioni filosofiche che ne sottendono la narrativa, in particolare quella di Timothy Morton con i suoi Iperoggetti (2018), di Graham Harman con il suo realismo weird (2012), che a differenza di Haraway non disdegna di flirtare con Lovecraft, o dell’italiano Gennaro Ascione, che ha applicato la “teratologia” (la scienza dello sviluppo anormale degli esseri viventi) ai processi di decolonizzazione delle scienze sociali occidentali (Ascione, 2016). Insomma, prepariamoci: il futuro non apparterrà ai postumani, ma ai mostri.

- Gennaro Ascione, Science and the decolonization of social theory, Palgrave Macmillan, Londra, 2016.

- Angela Balzano, Haraway in loop. Viaggiare, non introdurre, introduzione a Donna Haraway, Le promesse dei mostri, DeriveApprodi, Roma, 2019.

- Orson Scott Card, Il gioco di Ender, Nord, Milano, 2013.

- Donna J. Haraway, Manifesto cyborg, Feltrinelli, Roma, 2018.

- Graham Harman, Weird Realism: Lovecraft and Philosophy, Zero Books, Winchester, 2012.

- Timothy Morton, Iperoggetti, NERO, Roma, 2018.

- Jeff VanderMeer, Trilogia dell’Area X, Einaudi, Torino, 2018.

- Jeff VanderMeer, Borne, Einaudi, Torino, 2018.