Il cammino degli umanisti digitali è lastricato di black mirror. Alla sua stagione quarta la serie ideata e scritta da Charlie Brooker continua ad essere un riferimento per chiunque voglia ragionare su cosa stia diventando l’essere umano attorniato dai suoi giocattoli elettronici. Perfettamente in bilico tra dramma e ironia, tra nichilismo cyberpunk e freak-show tecnofobico, la fantascienza di Black Mirror continua a raccontarci gli sviluppi psicosociali delle tecnologie per comunicare prefigurando distopie sempre più plausibili.

Prodotta prima dal canale britannico Channel 4 e poi da Netflix, la serie antologica ricorda molto Ai confini della realtà per l’attenzione al perturbante senza effetti visivi invadenti, per lo schema della fabula con morale finale caro a Rod Serling, per il distacco cinico e per il contorto senso del magico degno dei racconti di Philip K. Dick.

Il grande merito di Brooker è quello di riuscire a trattare materie piuttosto complesse sia sul piano etico che su quello ingegneristico cavandosela sempre senza pesanti didascalie. Fiabe? Profezie? Oppure mappe? Gli scenari sono dominati da computer sempre più piccoli, leggeri e veloci; occhiali per un visus aumentato e onnisciente; interfacce neurali: tutte realtà prese dal nostro continuum sociale e industriale.

Siamo nell’era della raccolta di dati a tutti i costi, del rating algoritmico che definisce i nostri orizzonti politici e commerciali, dell’intelligenza artificiale che ci giudica e ci governa. A questo punto sembra ragionevole prepararsi al progressivo prosciugamento dei riferimenti etici causato dalle derive del capitalismo con particolare riferimento alla precarizzazione delle identità, alla fine della privacy e al superamento del concetto stesso di umano. Tra Star Trek, Matrix e Mad Max anche in questa quarta stagione la domanda è: quale post-capitalismo ci meritiamo?

La galleria di luoghi comuni tecnologici allestita da Brooker sembra sposarsi felicemente con la prospettiva teorico-estetica di Fredric Jameson che parla di “cartografie cognitive” (Jameson, 2015) utili a decifrare le derive postmoderne del tardo capitalismo.

Noi consumatori, vittime designate di queste derive, rischiamo di vagare confusi e incapaci di reagire se non riusciamo a collocarci, se non geograficamente, almeno tecnologicamente. Da dove viene la tecnologia? Chi la pensa e a quale scopo? Collegare cultura e temi narrativi con aspetti concreti dell’economia e della politica, come avviene in Black Mirror, aiuta forse a rendere meno opache e sfuggenti le articolazioni degli odierni scambi economici fatti di segni e dispositivi.

Vedere tutto, sapere tutto, ricordare tutto

Quando godiamo la bellezza delle nostre memorie digitali, facciamo fatica a pensar male della crescente qualità delle fotocamere o della maggior risoluzione dei nostri monitor, insomma che la miglior precisione nel ricordare, possa essere un problema.

Quale miglior fotografia della luce che si deposita sulla nostra retina quando guardiamo? E quale miglior rassicurazione sul benessere dei propri cari del sapere in ogni momento dove si trovano e cosa stanno vivendo? Il panopticon significa sogno di sicurezza individuale e collettiva negli episodi 4×02 (Arkangel) e 4×03 (Crocodile).

Nel primo un sistema audiovisivo impiantato nel cervello consente a una madre di monitorare ogni istante della vita della figlia; nel secondo un apparecchio in grado di visualizzare con una certa precisione i ricordi di testimoni oculari permettendo di incastrare con facilità chi cerca di occultare i propri delitti.

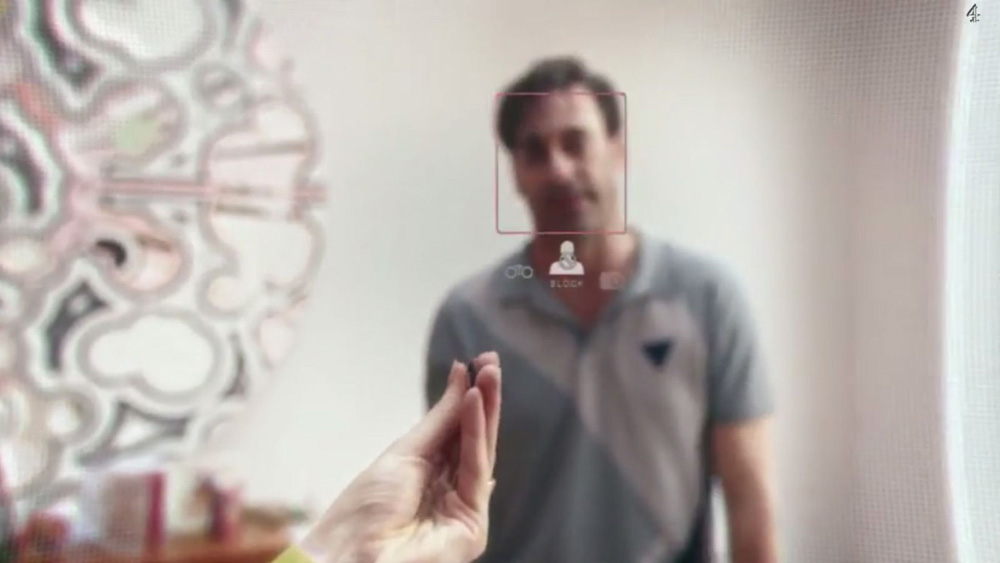

È proprio questo tipo di perfezione mnemonica che rovina tutto nell’episodio 1×03 (Ricordi pericolosi), sempre su una tecnologia impiantata nel sistema nervoso in grado di registrare di tutto ciò che si vede o si sente. Tutto diventa immagazzinabile, catalogabile, analizzabile e anche condivisibile.

La successiva riproduzione incontrollata o comunque il riutilizzo contro la volontà di uno degli interessati genera asimmetrie, crisi morali e drammi sentimentali. Anche in una coppia che aveva imparato a far entrare il playback delle performance sessuali passate nel gioco dell’intimità. Il gadget visore/registratore può essere alternativamente servo o padrone nelle nostre vite.

Dal nero del museo al bianco del Natale

La logica cartografica trova espressione soprattutto negli episodi Black Museum (4×06) e White Christmas (3×00): episodi speciali che espongono e legano tra loro più plot, molto brevi ma incisivi, sul tema della visione proibita. I casi esposti sono tutte trappole della visione ovvero drammi scaturiti dall’atto del vedere, percezioni finite male perché una volta trasformate in gocce di memoria tornano continuamente come ricordi scomodi. Sono anche oggetti ingannevoli perché le apparenze ingannano: si pensi al peluche della scimmietta e alla terrificante storia che nasconde. Il bianco diventa nero e viceversa.

Spesso, troppo spesso nei casi di cronaca stereotipi e pregiudizi viziano le percezioni trasformando il vedere in un territorio troppo incerto e pieno di cortocircuiti con l’immaginario. Ex ricercatore neurotecnologico caduto in disgrazia, Rolo Haynes tira a campare con questo controverso museo che espone oggetti legati a crimini del recente passato.

Il Black Museum gioca molto sull’ambiguità dei fatti di cronaca che frullano biografie in alternanze troppo veloci di chiari e di scuri. Probabilmente deformata dal pregiudizio razziale, ad esempio, la vicenda del presunto serial killer Clayton Leigh che finisce al centro di un incubo in cui vittima e carnefice si rincorrono e infine si scambiano le parti. Gli oggetti, ma soprattutto le storie come quella di Clayton, suggeriscono che in futuro tutte le nostre vite, condensate in plot narrativi con annessa documentazione multimediale, potrebbero dimorare in un museo, ogni storia nel suo compartimento/gabbia isolata dagli altri. Ogni storia una possibile gogna mediatica. Clayton Leigh, il presunto killer, attende la fine nel braccio della morte e decide di aiutare la sua famiglia vendendo la sua anima (letteralmente) a Rolo Haynes.

Coscienza ormai scarnificata di Clayton Leigh si risveglia in un ologramma immortale, autocosciente e in grado di percepire dolore. Viene posto al centro dell’attrazione più popolare del museo: ogni giorno i visitatori possono guardarlo soffrire nella sua cella tirando a piacere la leva che attiva la scossa letale. Qui il peggio della natura umana sottintende l’intrinseco cinismo della giustizia collettiva che tende a schiacciare le vicende individuali con il peso delle semplificazioni mediatiche. Il trionfo finale è il rovesciamento operato dalla figlia di Clayton Leigh che riesce a beffare Rolo mettendolo al posto dell’ologramma del padre. Proprio l’inventore del terrificante strumento di tortura si ritrova dunque a pagare il conto più salato: imprigionato in un portachiavi a patire per sempre a intervalli di dieci secondi la terribile elettrocuzione e il karma giustizialista del Museo Nero.

Ma la punta massima di questa alternanza violenta tra luci e ombre si raggiunge nell’altro episodio speciale (3×00) White Christmas che ruota intorno a una casetta in mezzo alla neve. Matt Trent cerca di carpire informazioni dall’avatar di Joe Potter, indagato per omicidio. Si cercano prove indiziarie scavando nella memoria così come di solito poliziotti e scienziati forensi esaminano i computer e i tabulati degli indagati.

Le intelligenze artificiali non sono più semplici prodotti: testimoni oculari, schegge di memoria, pezzetti di una coscienza allargata tenuta insieme da un software autoriflessivo che assume una dignità di vivente anche sul piano legale. Ribalta e retroscena dei teatri sociali (cfr. Meyrowitz, 1993) si compenetrano. Nel finale sconcerta la vendetta dei poliziotti che per puro sadismo (una volta ottenuta la confessione) condannano l’avatar di Joe a rivivere per sempre quella infernale mattina di Natale in cui l’uomo uccide la sua bambina.

La canzone I wish it could be Christmas every day accompagna beffarda un’illusione ottica alla Escher che inchioda il simulacro di Joe Potter in un loop percettivo infinito, condannato a vedere e ascoltare sempre le stesse cose rinchiuso in una boccetta di vetro con neve. Anche la sfera di vetro è un ninnolo perfetto per il Black Museum.

La casetta sotto la neve diventa simbolo di tante cose: la circolarità informatica del loop che ospita la ricostruzione miniaturizzata della scena del dolorosissimo delitto; metafora di una memoria collosa capace di avviluppare le persone in ricordi dolci e amari; vertigine metalinguistica perché il ninnolo è anche l’arma del delitto compiuto da Joe Potter; simbolo del Natale e quindi crocevia di ricordi infantili, proprio come la boccia e lo slittino posseduti dal cittadino Kane in Quarto potere.

Il Natale secondo Orson Welles

Il Natale rappresenta spesso un piccolo mondo a parte, intreccio di affetti e di ricordi infantili facilmente fruibili perché circoscritti, chiusi in uno spazio maneggevole. Proprio come nel film di Orson Welles, sembra possibile la paziente raccolta di informazioni su qualsiasi vicenda umana. Ma poi il difficile viene quando si tratta di capire fino in fondo collegamenti, motivazioni e diramazioni. Cosa rappresenta davvero Rosebud per Charles Foster Kane? La casetta sotto la neve è la dimora fisica di un’infanzia finita troppo presto condizionando tutta la vita del futuro tycoon.

Il discorso sulla manipolazione dei ricordi è uno degli ammonimenti preferiti in Black Mirror che illustra come il peso delle memorie sia tanto più impegnativo quanto più è precisa la digitalizzazione delle percezioni. La maggiore precisione dei dettagli rispetto alla memoria biologica non rende il passato meno pesante o più facile da decifrare.

Saggio sulla potenza delle immagini che si inchinano davanti ai ricordi infantili (come la sfera di vetro e lo slittino), qui la sceneggiatura di Charlie Brooker riesce esemplificare perfettamente l’ironia del vivere in bilico tra gli abissi del vuoto e dell’oscurità di vite giudicate troppo disumane e gli eccessi del bianco, di una neve che abbaglia, di informazioni che, per accumulo, possono diventare rumore o addirittura memoria dolorosa e quindi, di nuovo, vuoto mortale. Perché accoppiare uomini e computer significa anzitutto potenza mnemonica, capacità di reperire informazioni e ricordare. Significa anche, di contro, incapacità di dimenticare.

Il discorso sull’ambiguità semantica di qualsiasi oggetto passibile di nostalgia ha molti punti in comune con Blade Runner e altri temi cari a Philip K. Dick. Ma in Black Mirror i ricordi non sono mai “lacrime nella pioggia”: restano persistenti, precisi, freddi e possono corrodere e avvelenare il presente di chiunque, non solo di chi ricorda.

Qui più che altrove constatiamo che per Charlie Brooker, il nero del titolo è un’opportunità: lo spazio di una riflessione su quanto avviene online, una meditazione sulla connessione uomo/macchina nei rari momenti in cui la macchina è off. Perché lo specchio oscuro è lo smartphone, il tablet, il laptop, il televisore: tutti quegli schermi che diventano neri quando spenti, ma che continuano a riflettere la nostra coscienza, in ogni momento.

Nel caleidoscopio di storie e tecnologie proposto da Rolo Haynes c’è il senso dei magazzini à la Xanadu (la residenza di Kane, luogo fantastico da sempre caro al collezionista nerd e al cinefilo) che sin dai tempi di Quarto potere ci mostrano i limiti e il fascino delle visioni biografiche al cinema.

I piccoli studio di produzione multimediale che ci portiamo dietro ogni giorno stimolano la possibilità/necessità di condividere immagini, biografie audiovisive e così l’uomo sperimenta in prima persona la possibilità di dirigere, montare, falsificare e assemblare le schegge di un racconto del reale.

Alla fine, proprio come nei racconti di Philip K. Dick, non importa davvero dove sia la verità: in ogni episodio di Black Mirror ciò che emerge con chiarezza è il dubbio sulla reale natura dell’individualità sempre più schiacciata dal mercato. Con sempre maggior disinvoltura, l’uomo manipola tempo, spazio e materia (tra poco anche genoma e nanotecnologie) per miniaturizzare e avvicinare il potenziale informativo dei bit digitali alla sede fisica della coscienza individuale, il cervello.

Avendo la possibilità di prevedere tutto, persino i pensieri, il sistema sarebbe in grado di azzerare sistematicamente qualsiasi dissenso o anche solo la possibilità di immaginare alternative.

Giochi di ruolo, realtà virtuali e vanità reali

Vogliamo il controllo su tutto, anche su ciò che non si può vedere. Ce lo insegna l’economia post-industriale che si basa fondamentalmente sui dati, meglio se sensibili e coloriti. Così, mentre noi cerchiamo il controllo sull’universo tramite le tecnologie, l’universo inteso come industria delle tecnologie cerca un controllo su di noi per poter sopravvivere.

Sembra un sistema piuttosto fragile e subordinato al fatto di riuscire ad aggirare in tutto o in parte il concetto di privacy. In ultima analisi le macchine sembrano ancora dipendere dall’essere umano. Mentre ci avviamo a sfruttare la potenza delle intelligenze artificiali per migliorare il nostro controllo sull’universo, Black Mirror si chiede: dovremmo considerare i software come esseri senzienti?

Possibile un simile riconoscimento in assenza di un corpo fisico? E se il software fosse una copia perfetta di una coscienza realmente esistente? Tra horror hi-tech e umorismo nero, i viaggi dell’episodio 4×01 (USS Callister) ci fanno attraversare le ultime frontiere del gaming online alla ricerca di umanità in forme di vita simulata o intelligenze artificiali.

Robert Daly è il creatore del gioco Infinity e, isolando il proprio server privato dalla rete degli altri giocatori, si garantisce il controllo assoluto su vita e morte nel micro-universo video ludico, libero di poter sperimentare in privato alcune terrificanti fantasie personali tutte basate su misoginia e sadismo.

I sistemi di relazione che si creano in un gioco di ruolo possono esibire nuove forme di sovranità e nuovi meccanismi di sopraffazione sociale. In particolare Charlie Brooker rispolvera il creepy kid dell’episodio It’s a Good Life trasmesso nel 1961 in Ai confini della realtà: il bambino viziato che diventa Dio onnipotente depositario di straordinari poteri sovrannaturali che includono il dare fuoco alle persone e il cancellarne la bocca dalla faccia. Il personaggio-funzione è stato ripreso in maniera ancora più inquietante nella versione cinematografica anni Ottanta di Ai confini della realtà, in particolare nel segmento scritto da Richard Matheson e diretto da Joe Dante dove gli effetti speciali ricordano molto da vicino quelli utilizzati per USS Callister, in particolare la faccia della ragazza senza bocca.

Robert Daly è il creepy kid all’ennesima potenza: geniale game designer e imprenditore digitale che inventa un gioco in realtà virtuale ispirato a una antica serie televisiva chiamata Star Fleet, molto simile a quella che conosciamo come Star Trek. Robert non vuole semplicemente conoscere meglio donne come la sua collega Nanette. Non vuole uscire con lei o avere una storia: lui vuole possederla letteralmente, come una schiava. Perché? Perché la tecnologia lo consente.

In USS Callister tutto il male possibile della cultura hi-tech e del capitalismo digitale sembra insinuare il sospetto di pericolose concentrazioni immorali nelle menti di giovani imprenditori/programmatori divenuti improvvisamente onnipotenti.

Oggi fortunati dirigenti della Silicon Valley, titani dell’industria come Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, sono diventati talmente ricchi e rispettati da costituire un potenziale pericolo per la democrazia. Anche Star Trek: The Next Generation, nei primi anni in cui si comincia a parlare di realtà virtuale, raccoglie la suggestione del giovane viziato e onnipotente: nell’episodio 3×21 (Illusione o realtà?) Reginald Barclay è un gregario dell’equipaggio dell’Enterprise particolarmente timido e insicuro e compensa la sua inadeguatezza fantasticando rivalse nei suoi giochi di realtà virtuale coinvolgendo copie dei suoi colleghi. Proprio come avviene in USS Callister dove il server di gioco privato di Daly ospita i simulacri dei colleghi. Le copie di queste persone sono costrette a interagire nel gioco di ruolo perché Robert minaccia ognuno con specifiche leve che includono la creazione di una copia digitale di un figlio e la sua uccisione reiterata davanti agli occhi del padre. Non più cittadino del mondo, il videogiocatore può riprendere il filo della barbarie e tornare all’esperienza della violenza che il patto sociale di solito gli sottrae.

Solo così noi occidentali riusciamo a divertirci: trasportando nei mondi virtuali quella stessa società capitalistica che ha forgiato la nostra voglia di potere che corrode i limiti dati della convivenza civile.

Le fughe dell’homo videoludens

Gli abusi emotivi del malvagio capitano Daly non rientrano nel solito terrore da connessione di Black Mirror, anzi fanno paura proprio perché implicano isolamento dalla rete e dal resto del mondo.

Qui siamo lontani da episodi come San Junipero e Hang the DJ dove si prova a cogliere il lato romantico di algoritmi e software. USS Callister è il lato oscuro della nostalgia e dell’intrattenimento: l’ossessione di Daly per quelle minigonne à la Star Trek si traduce in pesanti assalti sessuali; allo stesso tempo le uniformi rimandano anche a un moralismo vintage che implica l’assenza di riferimenti sessuali espliciti e quindi, visto che ci troviamo in una simulazione narrativa, i personaggi sono concepiti senza genitali.

Il gioco di specchi tra narrativa videoludica e post-serialità è notevole perché non ci mostra più l’identità in quanto corpo che si serve di strumenti tecnologici, ma lascia spazio a un corpo (non necessariamente fisico) che coincide con il dispositivo tecnologico e le sue funzioni.

Da homo sapiens sapiens a homo videoludens: il salto annulla ogni differenza tra artificiale e naturale ricreando l’uomo nella purezza del videogioco dove “gli strumenti informatici pretendono che il corpo si annulli, che sparisca, che si distacchi dall’identità, che perda il suo peso, la sua biologia, i suoi tradizionali riferimenti spazio-temporali” (Pecchinenda, 2003).

L’immagine del futuro è inquietante anche perché i protagonisti di USS Callister sono tutti lavoratori impegnati nel campo della produzione di paradisi tecnologici, industrie dell’intrattenimento che hanno conquistato una assoluta centralità soppiantando antiche forme di intrattenimento ormai marginali quali il cinema e la serialità televisiva.

Sempre più persone oggi lavorano con l’immaterialità dei linguaggi informatici e con metafore costruite all’interno dei computer. Con la cultura della simulazione e con i mestieri digitali, la “dislocazione tra interno ed esterno che lavora direttamente sulle condizioni e le modalità dell’esperienza […] non è più un’esperienza eccezionale e straordinaria, è una condizione quotidiana, permanente” (Caronia, 2001).

Da notare che in USS Callister, mentre le copie digitali, separate dalla coscienza degli esemplari originali, sviluppano esperienze di moralità, di solidarietà e di auto-miglioramento, le controparti reali, continuano ad affannarsi nelle routine ciniche e violente del solito ambiente lavorativo e neanche immaginano la possibilità di una alternativa.

Buffo che la Nanette digitale diventi un leader ed è notevole la traiettoria del personaggio che rifiuta subito il canone riservatole da Daly e comincia a tessere una sua fan-fiction in cui posiziona pezzetti di universo non previsti dal narratore-padrone. Il premio sarà hackerare il server personale di Daly e aprire una nuova esistenza per tutto l’equipaggio della Callister. In un’epoca in cui si presume che tutti noi occupiamo uno spazio online, le corse su astronavi come la USS Callister dovrebbero avere un valore ancora più eccitante e catartico, invece di generare sospetto e paura.

Il gioco è semplicemente una gigantesca parafrasi sociale per il vivere, l’assumersi i rischi di avventurarsi per un sentiero non battuto dagli altri, dalle convenzioni e dalla burocrazia. Giocare significa sganciarsi dalla routine e dal nulla (o morte) perché come affermano spesso i plot di Brooker l’inferno è nella ripetizione: finire bloccati in una qualche cella fluttuante nell’infinito di una coazione a ripetere, in un irrisolvibile loop. Quando stanca un videogioco? Quando diventa ripetitivo. Quando comincia a sembrare un lavoro. Questa è l’unica etica riconosciuta dall’ozio videoludico: noia contro divertimento ovvero morte contro vita. Forse proprio nella consapevolezza di una carriera sempre sull’orlo dell’abisso il videogiocatore può insegnare qualcosa al cittadino: nella versione speciale del gioco Infinity l’unica speranza di vita migliore per tutti (tranne Daly) è morire (o essere cancellati).

Questo equipaggio che desidera così tanto infilarsi in un buco nero per togliersi la vita (o almeno quel tipo di vita) è una miscela di comicità e di dramma finemente shakerato che mostra il vero marchio di fabbrica di Black Mirror che non è tanto raccontare la tecnologia quanto raccontare l’essere umano che reagisce alla tecnologia. Sopravvivere all’esperienza della morte virtuale può far maturare una saggezza che vede nella mortalità degli individui (sintetici o meno) o dei contesti il pretesto per una o più rinascite o salti tra piani dell’esistenza: che sia questa la chiave per un nuovo umanesimo (o anti-umanesimo) basato sulla consapevolezza di poter (forse dover obbligatoriamente) saper saltare da un livello all’altro? In Hang the DJ Charlie Brooker sembra addirittura argomentare che le complicazioni della tecnologia possono esaltare l’essere umano che riuscirà sempre a trovare una sua strada per evolversi. Del resto per Frederic Jameson l’utilità della narrativa futurologica è proprio quella di estremizzare le relazioni sociali dominanti per aprire uno spazio di critica e di rifiuto immaginando alternative.

LETTURE

–– Antonio Caronia, Archeologie del virtuale. Teorie, scritture, schermi, Ombre corte, Verona, 2001.

–– Fredric Jameson, Postmodernismo: Ovvero la logica culturale del tardo capitalismo, Fazi Editore, Roma, 2015

–– Joshua Meyrowitz, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul comportamento sociale, Baskerville, Bologna, 1995.

–– Gianfranco Pecchinenda, Videogiochi e cultura della simulazione: la nascita dell’”homo game”, Laterza, Bari, 2003.

VISIONI

–– Joe Dante, Steven Spielberg, John Landis, George Miller, Ai confini della realtà – Il film, Warner, 2007 (home video).

–– Gene Roddenberry, Star Trek: The Next generation, Universal Pictures, 2011 (home video).

–– Rod Serling, Ai confini della realtà, Koch media, 2006 (home video).