In un’intervista rilasciata a The Irish Times, l’esordiente Cathy Sweeney, che ha scelto di dedicarsi alla scrittura non in tenera età, avendo per diversi anni creduto di dovere seguire la vocazione dell’insegnamento e lì potersi, in qualche modo felicemente, arrestare, rivela il lungo processo di cambiamento che l’ha coinvolta e per merito del quale se fino ai quarant’anni aveva inseguito un’idea di cose universalmente giuste da compiere, oggi che si avvia ai cinquanta ha finito per riconoscere a sé stessa che non c’è assolutamente nulla di giusto da fare, che nulla è scritto per sempre da non potere essere sovvertito. Probabilmente, il senso è celato nell’impossibilità di appartenere a un ordine universale e nella conseguenziale bellezza del caos che ne deriva, abilmente confusa dai cercatori di certezze con una sorta di disarmonia disturbante.

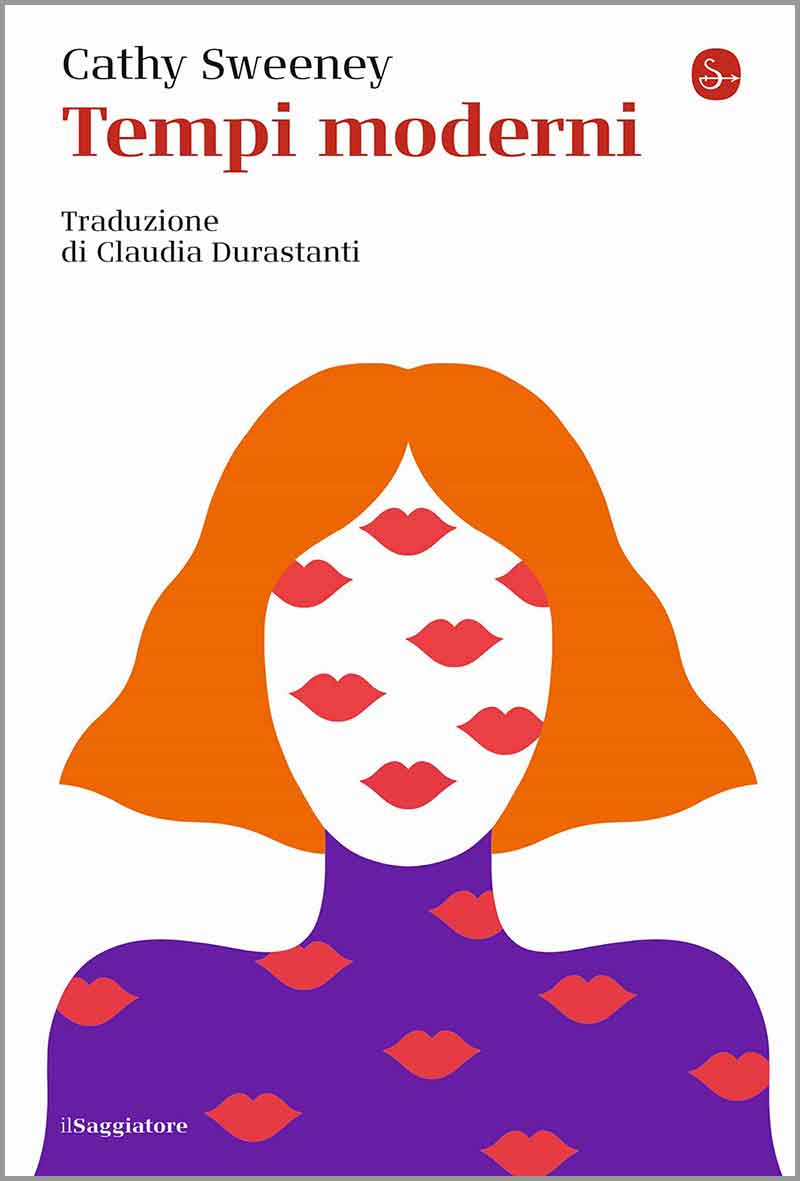

Ora il libro edito da Il Saggiatore, Tempi moderni, raccolta di ventuno racconti tradotti da Claudia Durastanti, si muove esattamente in questo solco tracciato dalla generalità dei consociati e che l’autrice abilmente rovescia attraverso la capacità di renderlo l’abisso idoneo ad accoglierci in una verità disarmante, nudi lungo una vertiginosa caduta nei nostri inferi dai quali non è affatto detto che si debba risalire. Si ricorre da più parti al genere della fiaba per dare una connotazione a questi scritti, per inquadrarli in un genere e offrirne una lettura possibile facilitata dalla identificazione dell’ingresso a essa, ma è abbastanza chiaro sin dalle prime pagine che la Sweeney compie, quantomeno in una buona parte del suo lavoro, un ribaltamento, quasi divertito o irridente, dell’impianto fiabesco decidendo di fare dell’incipit la consacrazione del disordine o, meglio, della confutazione di una verità ordinaria. Non si parte in buona sostanza dalla raffigurazione di una situazione di normalità che nel prosieguo subisce un arresto per effetto del subentro di un’anomalia tramite cui tornare alla presunta originaria o rinnovata normalità con un pezzo in più e con qualche altro in meno, ma da uno stato delle cose che è già la negazione di una normalità con cui fare i conti. Nulla è come ci si aspetterebbe: un palazzo malato a cui nessuno crede, l’apparizione di una donna dalle tante bocche, per esempio:

“Fu all’inizio dell’estate che incontrai in piazza la donna con tante bocche. Era una notte calda che odorava di erba liquefatta. Normalmente non avrei mai notato una donna simile, ma ero in uno stato d’animo tale per cui a ogni passo mi spingevo sempre di più in una dimensione in cui anche il fumo della sigaretta di un passante mi parlava della vita com’è e come dovrebbe essere”.

Altrove, una moglie che sceglie di non separarsi dal pene del marito (“C’era una volta una donna che amava così tanto il cazzo di suo marito che cominciò a portarselo al lavoro nel suo portapranzo”), un processo divertente consigliato quasi si trattasse di andare al cinema. Non sempre, però, accade che l’opera di spiazzamento del lettore avvenga in forma così eclatante e sin dagli esordi della singola narrazione fiabesca. Non facendoci mancare nulla, l’autrice talvolta ricompone i pezzi, li rimescola, facendo sì che in quello introduttivo trovi spazio uno scenario di ordinaria normalità che, posta alla nostra attenzione in una dimensione scarna e senza orpelli, ma con qualche dettaglio che esplode nella quiete che ci si attenderebbe dalle premesse, lascia presagire l’anomalo risvolto prossimo a palesarsi.

È come se, abituati allo scoppio iniziale, che ribalta ogni ordinaria aspettativa, non fossimo più in grado nel prosieguo, laddove la situazione di partenza indurrebbe a pensarla diversamente, di credere, come forse al principio del viaggio, che tutto sia normale. Già nella costruzione dell’incipit la Sweeney ottiene la sua prima vittoria rispetto alle nostre resistenze, laddove attraverso la disarticolazione variegata dell’ingresso ci spiazza di continuo generando nella fermezza delle nostre convinzioni l’anticipo della crepa che leggeremo nella pagina successiva, in un coinvolgimento empatico sbalorditivo perché si compie senza artifizi espressivi.

“I problemi iniziarono il giorno prima dei festeggiamenti. Ero appena tornato a casa dal collegio quando Padre mi prese da parte e mi disse che Madre era tornata alle sue vecchie bizzarrie, deludendo l’intera famiglia, e che se avesse continuato così saremmo stati costretti a intervenire. Padre indossava una camicia a quadri e un pantalone marrone chiaro. Mi disse che in certe situazioni noi uomini dobbiamo restare uniti”.

Non è la sua, infatti, una scrittura seducente per impatto estetico e piacere derivato, ma lo è nell’istante in cui, con l’intelligenza dell’impianto che si struttura sin dall’incipit in una forma congeniale ai suoi intenti, non dimentica la linea sottile che la unisce al lettore giocando a portarlo dove non è mai stato, stuzzicando abilmente curiosità intime e paure di copertura, desideri inespressi e godurie ancestrali. Il risultato è l’opportunità di riconoscere a noi stessi un’altra visione dell’esistente, integrata attraverso l’accoglimento di quelle tessere che ostinatamente lasciamo fuori dal campo visivo, quasi convinti che la complessità sia di ostacolo, come probabilmente lo è, alla comprensione razionalistica delle cose. In fondo, non è propriamente questa che interessa alla Sweeney, cioè l’idea universale delle cose giuste di cui all’origine di questo discorso, insomma la realtà apparente, quella che traspare sotto i nostri occhi, ma il pensiero che essa tradisca di più, che contenga un substrato dietro cui si cela l’abisso, quell’inferno che, non vissuto, esplode prima o poi nella superficie delle nostre vite e le porta a picco verso la fine. La fuga dal dolore è caldamente sconsigliata, ma parallelamente non si prospetta alcuna catarsi possibile attraverso la caduta sotterranea nel “paese delle meraviglie”.

Non è il paradiso che ci attende nella riemersione dall’inciampo con l’inaspettato che avremo saputo vedere e accogliere, ma un’ampiezza di vedute che atterrisce per la difficoltà di comprensione e che, in parallelo, rivela l’unico approdo possibile, una navigazione a vista, fluttuante e in balìa della fortuna, lungo la quale la meta si adatta al movimento del flusso, alla forza dei venti che lo determinano, agli eventi, il nemico assume mille volti, incluso il nostro, e l’orrore è solo la nostra incapacità di raccontarci fino in fondo. All’interno di ogni singolo racconto, la narrazione rispetta delle coordinate ben precise, scandite da una tempistica che, nell’esplicitare lo scorrere del tempo, ne traccia gli effetti sugli attori della specifica storia. Quasi ogni racconto fosse un canto fiabesco dal ritmo mai uguale all’altro, con ripetizioni, pause, rincorse e rallentamenti, vissuto dalle donne che ci entrano più o meno senza sconti, in una frenesia di acchiappo o nella fermata al proprio desiderio intimo, e dagli uomini in un ambiguo equilibrio che ne tradisce talvolta l’inconsistenza, talaltra la loro identità frantumata che si erge funzionale, nello specchio delle relazioni, alla coscienza dell’altro sesso.

“Ora facciamo a turno, Prima mi metto io sulla sedia e mio marito mi dà la scossa, e poi, circa una settimana dopo, sono io a gestire le scosse elettriche e lui prende posto sulla sedia. Ogni coppia ha il suo modo di fare le cose, questo è quello che funziona meglio per noi. Quando tocca a me, mi sento quasi sollevata. […] Una sensazione di liberazione e di distensione mi pervade, come se stessi nuotando senza sforzo in un vasto oceano blu, seguendo le leggi della natura che sono più grandi di me, più grandi dell’universo. Quando è il mio turno di dare le scosse a mio marito è tutta un’altra storia. I giorni prima provo una tenerezza immensa nei suoi confronti. O non tanto per lui, quanto per l’idea che ho di un marito. Diventa vivo ai miei occhi come di solito lo è solo una persona morta”.

Non c’è morale né pretesa di renderci edotti di alcuna verità che non sia la cecità con cui ci illudiamo di incedere a grandi falcate nella nostra esistenza prima di rimanere affascinati dal macabro che si insinua nelle nostre certezze, facendole vacillare fino al punto di offrirci l’ingresso privilegiato alle nostre paure dietro cui si ergono desideri dalla potenza sessuale inaudita o forze primigenie insospettabili. Ciò non esime l’autrice dal divertimento di collocare qua e là qualche principio universalmente accolto di presunte verità di derivazione comportamentale (“Un uomo ricorda solo la sua prima volta”, “non vediamo mai le cose finché non ne abbiamo davvero bisogno”, “solo chi ha vissuto senza libertà può apprezzarla davvero”, ecc. ecc.), senza che questo vada ad alterare l’insolito equilibrio generato dal racconto: ciò accade perché ciascuno di questi principi non ha alcuna pretesa di disvelamento.

Tempi moderni è il primo libro pubblicato da Cathy Sweeney.

Tempi moderni è il primo libro pubblicato da Cathy Sweeney.

Al contrario, esso si colloca quale puntello del comune pensiero che, necessariamente abbandonato per gustare l’anomala navigazione che la Sweeney ci riserva, riemerge quale illusoria àncora a un tempo e a uno spazio oramai lasciati sulla terraferma e non più in vista in mare aperto. Tocca abbandonarsi all’ignoto, lasciarsi travolgere dalle ossessioni, dai traumi, dal piacere e dalla morte. Ora, trasponendo l’origine del moto che genera risucchio su ciò che è fuori di noi, in una realtà amplificata, ma resa in una prospettiva protetta quale quella offerta dagli angoli della fiaba, la scrittrice irlandese predispone un metafisico luogo di specchi da cui si esce più forti. Forti di una fragilità di un tempo come il nostro che cerca il senso delle cose in un non-luogo sospeso, in un’assenza di linearità, in un disordine esploso. Nel fascino indiscreto dell’inspiegabile.