Lo scorso 22 giugno, il Bergamo Film Meeting ha diffuso un comunicato stampa amaro e altresì fiducioso in tempi migliori. Eccone degli stralci:

“A metà febbraio eravamo pronti […] Poi è arrivato lo shock del Coronavirus. La rassegna prima sospesa, poi spostata a maggio, poi finita nel mondo delle tante incertezze portate dall’emergenza. Ora, con molto rammarico, dobbiamo dire un no definitivo: la 38a edizione non ci sarà. […] L’edizione 2021 non sarà affatto una replica di quella non realizzata quest’anno…”.

Nella tragedia che ha colpito Bergamo, le migliaia di vittime, il dolore non quantificabile, lo stravolgimento della vita civile, gli sconquassi economici, quella rivoluzione copernicana che ci ha posto in orbita intorno a un sole nero ha travolto anche una manifestazione di cinema di qualità che persegue da anni con rigore e passione. Una manifestazione di rilievo in un settore tutto devastato dalla pandemia. Eppure, quel comunicato stampa, prima di ribadire come tutta la macchina dell’organizzazione sia andata in frantumi e chiudersi con l’augurio di tornare alla festa del festival con tutto ciò che comporta, si è lasciato andare a una confidenza vagamente ucronica, che apre una piccola porta su un’altra dimensione, tutto sommato squisitamente cinematografica, laddove questa è sempre essenzialmente di natura fantasmatica:

“Per noi è come se Bergamo Film Meeting 2020 si fosse realmente svolto. Il programma era stato chiuso, così come il catalogo, definiti gli impegni con i diversi collaboratori e i tanti volontari, le sale organizzate, i sottotitoli tradotti, gli arrivi degli ospiti tutti fissati”.

Soffermiamoci su quel “Se”, come il titolo del film di Lindsay Anderson premiato con la Palma d’oro nel 1968 al Festival del cinema di Cannes: If… Ne era interprete un giovanissimo Malcolm McDowell, ai tempi non ancora star e icona mondiale dopo l’essersi calato nei panni di Alex DeLarge nel kubrikiano Arancia meccanica (1971). Sincronicità seppur sbilenca: il programma BFM 2020 prevedeva proprio una mini rassegna/omaggio all’attore inglese. Il ritratto di McDowell si sarebbe collocato tra le collaudate sezioni della rassegna bergamasca: da Europe, Now!, classica ricognizione e nel cinema europeo contemporaneo con le personali di João Nicolau (Portogallo), Rúnar Rúnarsson (Islanda) e Danis Tanović (Bosnia ed Erzegovina), a quelle dedicate alle contaminazioni tra cinema e arte contemporanea soffermandosi sul lavoro di Stan Brakhage, uno dei maggiori esponenti del cinema sperimentale statunitense, e al cinema d’animazione che sarebbe stata dedicata a Jean-François Laguionie.

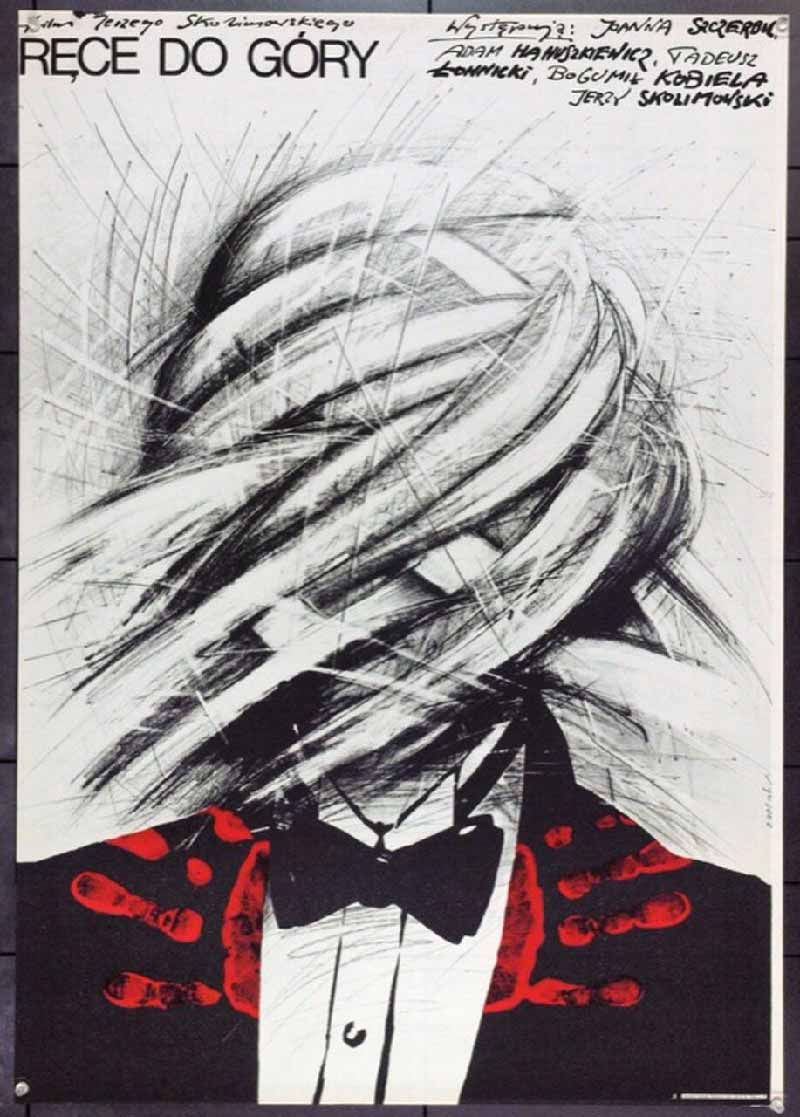

In una zona d’ombra è rimasta una porzione non indifferente del programma, mai del tutto presentato, tra cui spiccano per assenza i sette lungometraggi in anteprima italiana in lizza nella Mostra Concorso e i quindici documentari nel concorso Visti da Vicino. Ombre di un festival fantasma che, Se si fosse svolto, avrebbe soprattutto ospitato un film davvero unico quanto a spettralità: Mani in alto! (Ręce do góry) di Jerzy Skolimowski.

Se il Bergamo Film Festival si fosse svolto, la retrospettiva principale sarebbe stata dedicata al regista polacco, includendo anche il suo film del 1967, un film e il suo doppio, fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i fantasmi. Skolimowski, in breve, è un regista di quella generazione che nei primi anni Sessanta cercò di raccontare la realtà giovanile anche in Polonia insofferente a regole, tradizioni, censure, inibizioni e quant’altro portò in Occidente non pochi scossoni e al di là della cortina di ferro a severe repressioni.

Personalità singolare, cultore sulle prime di letteratura e di boxe, appassionato di jazz, inizia come attore recitando per Andrzej Wajda interpretando proprio la parte di un giovane pugile, poi si ritrova con Roman Polanski per Nóz w Wodzie (Il coltello nell’acqua), collaborando alla scrittura della sceneggiatura. Infine, intraprende un proprio percorso con un singolare trittico per il quale sono più che leciti, nonostante la cornice sia ben diversa, i rimandi alla nouvelle vague e in particolare a François Truffaut e alle gesta di Antoine Doinel, complice l’iconico Jean-Pierre Léaud. Skolimovski evitò l’alter ego e si mise anche davanti alla macchina da presa interpretando un altro outsider, Andrzej Leszczyc, nei film Rysopis – Segni particolari nessuno (1964) e Walkower (1965). A consolidargli la fama di enfant terrible del nuovo cinema dell’Europa dell’Est, seguirono altri due film, Bariera (Bariera 1966) e il delizioso Il vergine (Le départ, 1967), che gli procurò il primo riconoscimento internazionale: l’Orso d’oro a Berlino.

Se il BFM 2020 si fosse svolto, l’avremmo rivisto, perché proiettato nel 2019 all’interno della personale dedicata a Léaud.

Skolimovski lo girò tra Belgio e Francia poi rientro in patria e si dedicò al terzo capitolo del suo anti eroe: Mani in alto!. Il film racconta di una riunione per l’anniversario della laurea di cinque ex compagni d’università, tutti iscritti alla facoltà di medicina e diventati professionisti affermati; tutti tranne Leszczyc. Tutti compromessi con il potere (pronti ad alzare le mani in segno di resa, da qui il titolo), ciascuno placidamente adagiato in un quotidiano anonimo e sicuro e alle prese con i piccoli grandi privilegi di casta all’ombra di un consumismo socialista quanto mai degno di disprezzo. Non a caso ognuno dei protagonisti si chiama con il nome di un’automobile (Alfa, Romeo, Opel, Wartburg e la macchina dei poveri, Zastawa, per Leszczyc), il simbolo più magniloquente del consumo nei Sessanta.

Tre uomini e una donna che esercitano la professione medica, mentre il loro ex compagno di studi fa il veterinario, in quanto colpevole ai tempi dell’università di un gesto mal digerito dalle autorità, qualcosa di analogo alla vicenda de Lo scherzo di Milan Kundera: ironizzare sul potere costa caro sempre, costava molto caro nelle repubbliche socialiste europee. A diramare ulteriormente questa divagazione, c’è da annotare che dal romanzo venne tratto un film con il medesimo titolo (Žert, in orginale) per la regia di Jaromil Jireš nel 1969, film anch’esso passato da Bergamo nell’edizione 2018, nell’ambito di una mini rassegna dedicata al cinema (allora) cecoslovacco ai tempi della primavera praghese.

Il reato di cui si macchiò a sua volta Leszczyc è presto detto: insieme ai suoi amici realizzò una gigantografia raffigurante un minaccioso Stalin con quattro occhi e un indice ammonitore, ma fu lui soltanto a dichiararsi colpevole. Una serie di flashback riassumono l’antefatto, mentre al presente i cinque si ritrovano un vagone ferroviario carico di sacchi di gesso sul quale salgono per andare a trovare un altro misterioso ex compagno di studi impossibilitato a partecipare alla serata. Si tratta in realtà un’esca tesa da Leszczyc per far abbandonare la riunione ai quattro e ritrovarsi solo con loro. Gli ex compagni di una volta abboccano in preda all’euforia della festa, a un’eccitazione, anche alcolica, assai ben sottolineata dalla musica di Krzysztof Komeda (compositore frequentato sia da Skolimowski che da Polansky), abile nel miscelare musica popolare e jazz. Prende così il via una sorta di viaggio senza movimento, tra desideri repressi, ambizioni frustrate, faccia a faccia chiarificatori, sensi di colpa, accuse, voltafaccia.

Nel corso di una notte senza tempo, in uno spazio chiuso (tòpos prediletto dal regista polacco), i cinque si mettono a nudo su un ring ideale (riecco l’amore per la nobile arte), provano a saldare debiti di coscienza, delirano, giungono anche a rievocare coloro che li hanno preceduti, caricati su vagoni analoghi e condotti al macello nazista. Una nuttata trascorsa in una situazione assai claustrofobica, che ammicca agli happening teatrali dell’epoca; basti pensare che in quegli anni il connazionale Jerzy Grotowski teorizzava (e praticava) il teatro povero, mettendo in scena rituali incentrati intorno al corpo dell’attore e Skolimowski mise in scena dei corpi ricoperti di gesso, trasfigurati, finanche imbalsamati.

Un’opera fuori dagli schemi del regime

Un film irraccontabile, una visione lunga una notte, una storia a tratti ermetica e assai cupa, illuminata letteralmente da dei ceri: era un film troppo fuori misura per le autorità. Soprattutto, quel faccione di Stalin quattrocchio così indigesto alla commissione che interroga Leszczyc, lo fu altrettanto per chi convocò Skolimowski censurando l’opera. Si era nel settembre del 1967 e il film avrebbe dovuto rappresentare la Polonia alla Biennale Cinema di Venezia, ma cinque giorni prima venne ritirato. Svanì nel nulla e il regista proseguì il suo percorso da esule giramondo. Un’opera immateriale, più fantasmatica di qualsiasi altra pellicola, quella di Mani in alto! ritornò, come un autentico revenant, ben quattordici anni dopo, nel 1981 quando sulla spinta delle lotte di Solidarność, le cose iniziarono a traballare in Polonia.

Skolimowski rivide il film, tagliò circa un quarto d’ora e aggiunse un prologo di una ventina di minuti a colori. Lo girò all’inizio 1981 a Londra (dove risiedeva all’epoca), a Varsavia e a Beirut, sul set de L’inganno (Die Fälschung) di Volker Schlöndorff, in cui il polacco compare come attore. Quest’ultimo era andato a comporre la retrospettiva 2017 del BFM dedicato allo sceneggiatore Jean-Claude Carrière, altra linea sotterranea che attraversa questa edizione immaginaria della rassegna bergamasca. Un nuovo film, Mani in alto!, abitato dal fantasma del precedente, agito da esso, un film medium di un film che arriva in una rassegna che mai ci sarà. Anche il presente testo è una mini cronaca immaginaria di un evento che non c’è stato. Strani effetti collaterali di un virus di cui davvero conosciamo poco non soltanto sul piano scientifico.

Il prologo ha un inizio folgorante: lo stesso regista con indosso una tunica bianca e un casco spaziale del medesimo colore, come un viaggiatore nel tempo ci visita per riepilogare quanto avvenne in quel lontano 1967, ancora vicino per certi versi, considerata la tenacia con cui l’umanità persevera nei suoi errori. Seguono frammiste immagini di un vernissage tenuto dallo stesso Skolimowski a Londra, scene di manifestazioni di protesta organizzate da Solidarność e immagini della capitale libanese in macerie, sottolineate dalla drammaticità di Kosmogonia una nube sonora oscura e inquietante composta da Krzysztof Penderecki nel 1970. Musica che oggi risuona tragicamente profetica, così come quando Skolimowski ci conduceva tra le rovine di Beirut, una città stravolta, trasfigurata, irriconoscibile. Per cause diverse sarebbe capitato anche a Bergamo (città e provincia) quarant’anni dopo. L’implacabile furia della guerra in Libano aveva già ridotto a una montagna di macerie la capitale e fatto un numero incalcolabile di vittime. In Italia lo scorso marzo, prima di prendere il largo nel resto dell’Occidente, con pervicacia sistematica e inesorabile, il virus ha iniziato a fare scempio di un numero incalcolato di vite umane, costellando di rovine i paesaggi dell’anima, in attesa di far davver di conto dei danni economici.

Tornando a Mani in alto!, Skolimowski trattò il girato originale in B/N, caratterizzando cromaticamente la narrazione in flashback e quella al presente; il film riapparve finalmente al festival di Cannes e da allora ricompare ogni tanto in rassegne e festival, incluso il BFM 2020.

Se questo si fosse svolto.