“Per me il giardino deve essere il luogo in cui si rinnova l’alleanza tra uomo e natura. In altre parole: deve essere l’orto, con il bosco e il giardino come sfondo, in cui è possibile realizzare un orto sano e autosufficiente”

(Pera, Perazzi, 2021).

Nel contesto attuale di crisi ecologica e sociale nel quale viviamo, lo spazio del giardino e quello della coltivazione su piccola scala sembrano essere luoghi privilegiati nei quali sperimentare modalità responsabili di abitare il mondo. In Europa e in buona parte del mondo occidentale, dopo l’oblio dei decenni che vanno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale almeno agli anni Ottanta, durante i quali questi spazi sono stati relegati ai margini, rigettati dalle città, riconvertiti in edilizia urbana, meccanicizzati in agricoltura industrializzata, ormai da qualche tempo gli studi e le prospettive sui giardini si moltiplicano in diversi settori, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto.

In Italia, la casa editrice (oggi) fiorentina Leo S. Olschki è stata tra le prime a re-interessarsi al giardino e al paesaggio con una collana inaugurata agli albori del nuovo millennio, intitolata programmaticamente Giardini e Paesaggio, diretta da Lucia Tongiorgi Tomasi, Luigi Zangheri e Giovanna Alberta Campitelli. Una collana che negli anni ha accumulato pubblicazioni spesso multilingue, traduzione di testi importanti come la monumentale Storia dell’arte dei giardini di Marie Luise Gothein e ha ospitato i lavori del Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova. Proprio da un convegno organizzato dal Gruppo nel 2022 nell’Orto botanico di Padova nasce il volume curato da Antonella Pietrogrande, Coordinatrice del Gruppo Giardino Storico dell’Università di Padova, Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano. Gli atti del convegno comprendono diciotto contributi suddivisi in due sezioni I paesaggi rurali come patrimonio dell’umanità e Un percorso lungo le diversità regionali italiane e analizzano come il paesaggio della Penisola sia strutturato dall’eredità di pratiche agricole, orticole e architettoniche caratterizzato dall’unione millenaria di utile e dulci. Attraverso l’analisi del rapporto utilità-bellezza nel contesto del sistema villa e nella reintroduzione di alcune colture pregiate in diversi siti storici, questo volume mette in luce alcune questioni che si rivelano centrali nella comprensione della crisi ecologica attuale, che è anche il risultato della mancata comprensione e dal mancato proseguimento di questa eredità paesaggistica e sociale a favore di un approccio esclusivamente industriale ed economicistico.

Il Palazzo-Castello di Rocca Bernarda con il paesaggio di vigne che lo attornia (dal volume Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano, Olschki, Firenze, 2024).

Prima di analizzare i contributi del volume è importante soffermarsi un momento sul titolo del libro, che ci mette di fronte ad alcuni binomi e parole chiave. Bellezza e produttività innanzitutto, due questioni apparentemente contrapposte che tuttavia, nella storia del giardino e in particolare del giardino mediterraneo, sono strutturalmente connesse. Se le questioni di utilità e sacralità e bellezza si confondono fin dalle origini del giardino, origini che restano ancora in buona parte ignote, già in epoca romana, gli autori dei principali manuali di orticoltura successivi a Catone descrivono il paesaggio della campagna e della villa sottolineandone il carattere estetico e di piacere, oltre che il ruolo di produzione orticola e alimentare.

Sulle questioni di estetica del giardino e del paesaggio è significativo ricordare il lavoro di un altro editore italiano, Guerini e Associati, che negli anni Ottanta e Novanta ha pubblicato diversi saggi, di ormai difficile reperibilità, su estetica e filosofia del giardino nelle collane Kepos e Quaderni, dirette da Massimo Venturi Ferriolo. Queste collane hanno ospitato studiosi come lo storico Alessandro Tagliolini e il filosofo Rosario Assunto, autore, quest’ultimo, di uno studio pionieristico come Il paesaggio e l’estetica (1973) e fautore di una vera e propria filosofia del giardinaggio issata contro l’utilitarismo contemporaneo colpevole, secondo Assunto, dell’«attuale agonia della natura». La questione estetica del giardino e del paesaggio in Assunto è connaturata alla questione etica, è infatti attraverso il vivere e contemplare la bellezza del paesaggio che il lavoro e l’arte dell’umano possono creare luoghi vivibili. La bellezza e la contemplazione sono due elementi fondativi del giardino ed escluderli dal discorso paesaggistico impedisce all’uomo di prendersi le proprie responsabilità. Come scriveva Eugenio Turri, l’essere umano agisce sul paesaggio come attore, modificandolo, e come spettatore, sapendo dare un senso al proprio operato. Quando questa seconda capacità di comprensione viene meno, come è accaduto durante gli anni del cosiddetto boom economico, scriveva Turri, l’agire umano sarà sregolato rispetto al territorio (cfr. Turri, 2001).

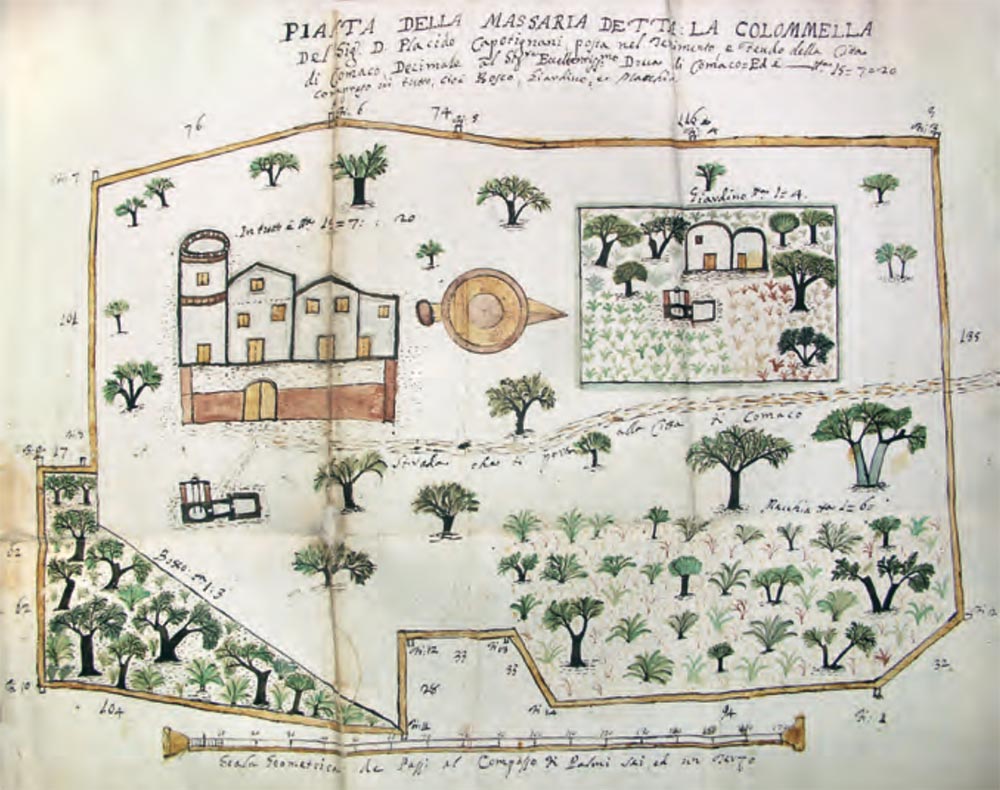

Masseria “La Colommella”: pianta (da Stefano Falcone, Libro dell’agrimensura della Terra di Mesagna, I, 1771). Immagine tratta dal volume Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano, Olschki, Firenze, 2024.

La questione della bellezza dunque, è importante se posta in questi termini e non in temini esclusivamente ornamentali. Escluderla, come accade oggi con le teorie che trasformano il giardinaggio in stewardship (che potremmo tradurre come amministrazione, tutela) ovvero che tendono a cancellare qualsiasi riferimento estetico a favore di un discorso esclusivamente etico, dimenticano per strada un elemento che, seppur in certi casi ha preso il sopravvento, come nei grandi giardini ornamentali del Settecento, resta tuttavia un elemento chiave di comprensione dell’agire umano sul territorio come parte di una sistema ampio e multiforme. Alla questione estetica, il volume pubblicato da Olschy, ha il merito di sottolineare anche il ruolo produttivo del giardino, un ruolo che è presente dagli albori del giardino. La storia del giardino di produzione si intreccia nel corso dei secoli a quella del giardino ornamentale, in molti casi confondendosi a esso. L’importanza di recuperare oggi queste forme di produttività è legata alla presa di coscienza che produzioni locali e rispettose del territorio possono essere una valida alternativa all’agricoltura industriale.

L’altro binomio presente nel titolo è giardino e paesaggio. L’editore Olschy chiarisce sin dal nome della collana che ospita il volume, Giardini e paesaggio, l’intento di studiare i giardini all’interno della questione paesaggistica e non come spazi totalmente separati. A dispetto dell’etimologia della parola infatti, giardino in quasi tutte le lingue europee deriva dall’antico francese gart o gardo, che significa recinto, recinzione, spazio chiuso insomma, i gradi di separazione di questo luogo sono mutevoli e la porosità del giardino è questione storicamente dibattuta. Se già per Assunto il giardino è “paesaggio assoluto”, lo storico dei giardini John Dixon Hunt approfondiva la questione delle tre nature a partire dall’opera dello scrittore inglese John Evelyn mettendo in luce il legame che sussiste tra la natura selvaggia, considerata prima natura, quella coltivata, che già per Cicerone era altera natura, una seconda natura dunque, e infine, la terza natura del giardino, che imita e riprende le altre due.

Classificare in termini precisi e dogmatici queste gradazioni di natura è oggi impossibile. Gli storici del giardino Hervé Brunon e Monique Mosser scrivono come oggi

“l’indispensabile chiusura del giardino debba essere letta, ugualmente, rispetto alla sua iscrizione territoriale, ambientale, cosmica. Tocchiamo dunque un’ambiguità ontologica: il giardino esiste attraverso il suo limite, ma necessariamente lo trascende”

(Brunon, Mosser, 2006).

Queste linee di demarcazione sono permeabili anche negli esempi delle ville venete e del Friuli analizzate da Giuseppe Rallo e Raffaele Cavalli nel volume. Il sistema della villa in questi contesti geografici è infatti strettamente legato al complesso agricolo e alla campagna circostante, come mostrano le mappe storiche, ed è legato ai corsi d’acqua. Il paesaggio preso in esame nel libro è quello rurale e tocca tutta la Penisola italiana da nord a sud. Dal sistema delle ville venete, alla campagna friulana, dalle residenze ferraresi dei Gonzaga, all’agricoltura lombarda e piemontese, scendendo alla campagna delle ville medicee in Toscana, alle ville romane fino al Giardino Mediterraneo siciliano, toccando prima la Reggia di Caserta e il Salento.

Villa Tiepolo Passi, Carbonera, Treviso, loc. Castello. Vista dall’alto con il Rio Piovensan che delimita il confine nord tra la villa e la campagna con lo stradone. Foto di Stefano Maruzzo (dal volume Bellezza e produttività nel giardino e nel paesaggio rurale italiano, Olschki, Firenze, 2024).

L’apparente omogeneità di un paesaggio rurale che attraversa tutta l’Italia è più un’unità tematica che reale, e l’interesse è infatti quello di mostrare, attraverso i vari interventi, le specificità locali che contribuiscono a creare una multiformità frutto sia della conformazione geografica che della storia politica e sociale del Paese. Se già Fernand Braudel nella sua storia del Mediterraneo sottolineava l’importanza della geografia e della geologia nella costituzione di microclimi locali (cfr. Braudel, 2010), la frammentazione politica e sociale italiana, che è una frammentazione di lungo periodo, ha acuito questa suddivisione. Emilio Sereni, nella sua Storia del paesaggio agrario italiano, studiando la Tavola di Alesa (I secolo a.C.) evidenziava come, già all’epoca della Magna Grecia, l’appropriazione individuale dei terreni, tipica del sistema agrario del maggese, avesse prodotto una frammentazione del paesaggio la cui forma sfuggiva a qualsiasi regolarità. E proprio Sereni battezzò questo paesaggio “giardino mediterraneo”, ovvero

“un paesaggio ad appezzamenti irregolari chiusi, dominato dalla necessità di proteggere le culture arboree ed arbustive dal morso delle greggi, ed i loro frutti dai frutti campestri”

(Sereni, 2023).

Anche i giardini letterari, da quello di Alcinoo nell’Odissea a quelli presi in esame nella trattatistica di Pietro de’ Crescenzi, passando per i giardini del Decameron sono giardini di produzione capaci di disegnare un paesaggio caratteristico e affascinante. Un paesaggio che, a partire dal Quattrocento, sancisce la coniugazione di produzione e piacere e apre definitivamente il giardino al paesaggio circostante, come mostrano bene tante ville medicee, come quella di Fiesole per esempio. All’interno del paesaggio rurale, come scrive Antonella Pietrogrande nella premessa,

“il paesaggio della villa suburbana si connota da sempre come bello e utile” in quanto la villa era il centro di una tenuta più vasta nella quale erano presenti colture differenti. E il giardino, in questo contesto, “era nello stesso tempo anche un sistema produttivo, con orti e frutteti, e concorreva all’autosufficienza del la proprietà. Si coniugavano così le esigenze estetiche dei proprietari con quelle funzionali, secondo la norma oraziana dell’utile dulci. Giardini ben curati intorno alle residenze di campagna e in diretto rapporto con le terre lavorate davano vita a un unicum di grande armonia, tanto da improntare la fisionomia dei luoghi con la trama ordinata delle strade di collegamento e dei canali per l’irrigazione, vere e proprie connessioni visive, spesso sottolineate da assetti vegetali”.

Questa storia millenaria, seppur scossa dalle trasformazioni del Novecento, oltre ad aver lasciato segni ancora visibili sul territorio, riemerge anche, come sottolineano alcuni interventi del libro, dai restauri contemporanei di antiche ville e giardini, come la reintroduzione di varietà storiche di agrumi e il restauro dell’orangerie nel parco del castello di Miramare mostrato da Andreina Contessa. Lo stretto legame di produzione e diletto lo si ritrova altresì nel parco del complesso della Villa reale di Monza e nelle campagne romane e napoletane, dove le ville rinascimentali convivono con gli orti di guerra e dove è previsto il recupero di pratiche agricole nell’ager tiburtinus. Questo legame è ancora oggi lo stesso che osservava Goethe durante il suo viaggio in Italia, come riportato nel contributo di Tiziana Maffei e Paola Viola sulla Reggia di Caserta:

“I giardini del parco sono stupendi, in perfetta armonia con un lembo di terra che è tutto un giardino”

(Goethe, 2006).

Il recupero della funzione produttiva del giardino in connessione alla sua funzione estetica è insomma una questione cruciale per affrontare le sfide ambientali che stiamo vivendo, e questo recupero non può essere svolto in un’esclusiva ottica di tutela del paesaggio agrario nell’egida Unesco, pur importante per avere accesso a importanti fondi da utilizzare per i giardini storici, ma in una pratica concreta e di effettivo utilizzo e conoscenza di queste attività. Come osserva Alberto Siani nel suo recente Introduzione al paesaggio,

“nel giardinaggio interagiamo con la natura senza temere che la nostra creatività e la nostra tecnologia le siano ostili. In esso, il dualismo di arte e natura diventa sfocato e positivamente malleabile, e punta verso una responsabilità umana radicata non nel distacco, ma nell’immersione e nell’interazione multiforme”

(Siani, 2024).

Letture

- Rosario Assunto, Il paesaggio e l’estetica, Editrice Novecento, Milano, 1994.

- Rosario Assunto, La bellezza assoluta del giardino. Arte e filosofia della natura, Derive e Approdi, Roma, 2021.

- Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, Einaudi, Torino, 2010.

- Hervé Brunon, Histoire des jardins, Que sais-je?, Parigi, 2024.

- Hervé Brunon, Monique Mosser, Pensare i limiti del giardino, parcella e totalità del mondo in Per un giardino della Terra, a cura di Antonella Pietrogrande, Olschy, Firenze, 2006.

- Gilles Clément, Le jardin planétaire, Albain Michel, Parigi, 1999.

- Olivia di Collobiano, Il giardiniere smarrito, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 2008.

- Johann Wolfang Goethe, Viaggio in Italia, Mondadori, Milano, 2006.

- Robert Pogue Harrison, Giardini. Riflessioni sulla condizione umana, Fazi Editore, Roma, 2009.

- Pia Pera e Antonio Perazzi, Contro il giardino. Dalla parte delle piante, Ponte alle Grazie, Milano, 2021.

- Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, 2023.

- Alberto L. Siani, Introduzione al paesaggio, Il Mulino, Bologna, 2024.

- Eugenio Turri, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato, Marsilio, Venezia, 2001.