Wong Kar-wai (Shanghai, 1958) è tradizionalmente considerato l’autore di punta del cinema di Hong Kong. Nella sua filmografia ha accolto e superato i paradigmi di quest’ultimo attraverso un’appropriazione innovativa della lezione della modernità cinematografica europea degli anni Sessanta, ed in particolare degli stilemi e dei metodi della Nouvelle Vague. Non a caso, è stato definito a più riprese “il Godard d’Oriente”. In the mood for love (Faa yeung nin wa, 2000) è da ritenersi il suo capolavoro e in occasione dei venticinque anni dalla sua uscita è tornato in sala nella versione restaurata in 4K da Criterion presso il laboratorio L’immagine Ritrovata di Bologna. Si tratta di un’opera di sublime eleganza cinematografica che si pone allo zenit di un discorso lungo quanto una filmografia. Discorso che, una pellicola dopo l’altra, esplora a più riprese l’amore e la nostalgia, riflettendo sui temi di solitudine e di cura, insistendo sulla manipolazione del tempo e sul suo ruolo ineluttabile nel manifestarsi di coincidenze. Proprio una coincidenza fa da pretesto narrativo all’intera storia.

Gli appartamenti dei destini incrociati

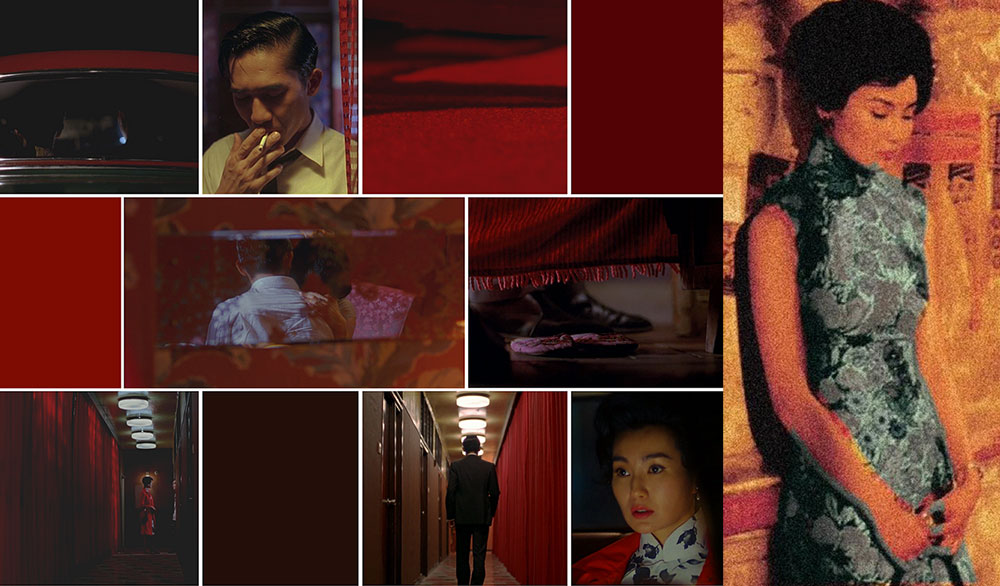

Hong Kong, 1962. Chow Mo-wan e la signora Chan, Su Lizhen, affittano due camere in due appartamenti adiacenti. Entrambi sono sposati. I due affrontano il trasloco il medesimo giorno, senza l’aiuto dei rispettivi coniugi. Lui è un giornalista, mentre lei lavora per un’agenzia di import-export. Le professioni dei coniugi costringono questi ultimi a lunghe permanenze al di fuori del nido domestico: la moglie di Chow è spesso tenuta a fare straordinari, mentre il signor Chan si trova a dover viaggiare frequentemente in Giappone. Sono entità fantasmatiche, collocate dalla narrazione e dal regista sempre in un altrove. Nei rari momenti in cui coabitano lo spazio dei personaggi, si materializzano come entità incorporee. Talvolta sagome, corpi ripresi di spalle, senza volto. In altre inquadrature, sono posti fuori campo, occupato da primi piani fissi di Chow o di Su Lizhen, costituendosi come essenze che si manifestano come pura voce, o ancor più, come puro effetto del loro agire sui due protagonisti della storia. Come fantasmi, altre volte si rivelano tramite il movimento e l’apparizione di oggetti: riviste, bollitori per il riso, cravatte, borse e lettere che giungono, esplicitamente o per intuizione dei protagonisti, dal Paese del Sol Levante.

Sono questi oggetti, e in particolar modo i capi d’abbigliamento, a suggerire a Chow e Su la relazione clandestina intrapresa alle loro spalle dai rispettivi sposi. Così, come due bambini che abbiano entrambi assistito a un evento soprannaturale, vengono uniti dai fili del dolore e della solitudine, intessuti da un dramma di spettri di cui tentano di ricostruire le trame attraverso il gioco che vi è più proprio: la rappresentazione teatrale. I loro incontri notturni, dapprima casuali ed effimeri nei pressi del ristorante al quale entrambi si recano per procurarsi la cena, si trasformano in riunioni segrete. “Come pensi che abbiano iniziato?” è il quesito al quale si propongono di dare una risposta, attraverso la messa in scena dell’inizio della relazione tra i rispettivi coniugi. Interpretando ognuno il partner dell’altro, attuano veri e propri studi sul personaggio, in un processo di immedesimazione che permetta il più possibile di comprendere come un avvenimento tanto assurdo e doloroso possa essersi verificato alle loro spalle. La scelta del mezzo teatrale sembra avere soprattutto lo scopo, e sicuramente il privilegio, di restituire una corporeità a quegli spettri così sfuggenti, conferendogli una materialità che gli permetta di ferire l’animo dei corpi che li interpretano concretizzando in lacerante prova le fondate suggestioni dell’intuito. Questo tentativo di rievocare gli accadimenti di cui Chow e Su sono vittime fa sì che la rappresentazione si concretizzi in un sentire comune che la frase di Su, “non dobbiamo essere come loro”, condanna a rimanere latente. Sebbene sia vero che i due non hanno, usando ancora una volta le parole di Su, “niente da nascondere”, mantengono clandestino il loro rapporto apparentemente inequivoco, per esempio andando nel panico al ritorno dei vicini quando i due si ritrovano nell’appartamento di Chow. Come dichiarano gli stessi protagonisti, non ci sarebbe motivo di allarmarsi, in quanto i due abitano accanto e frequentano spesso i reciproci appartamenti in virtù della comunità che unisce gli inquilini dello stabile.

È questo cortocircuito tra la volontà di mantenere segreta la loro frequentazione e il dichiararla scevra di qualsivoglia ambiguità, a rendere evidente che tra i due oramai sussiste un sentimento di portata maggiore rispetto a quanto gli sarebbe concesso dalle leggi sociali e morali dell’epoca. Ma il sentimento si disvela già nei minuti gesti reciproci, nella cura che i due vicendevolmente si manifestano senza mai confessarlo. Ciò avviene in primis mediante il cibo, elemento cardine che sottende a molti loro incontri. Per esempio quando Su, venendo a sapere da un amico di Chow che questo è malato e desideroso di una zuppa di sesamo, appositamente la prepara e gliela porta. Al loro successivo appuntamento notturno ella non ammette l’intenzionalità del gesto, spacciandolo per una coincidenza. Allo stesso modo, quando lui le avanza la proposta di aiutarlo con il suo romanzo, traspare perfettamente come la presenza di Su trascenda la necessità di un vero e proprio aiuto. Si tratta del tentativo di mantenere la prossimità tra i due nel momento in cui lui lascia la moglie e si trasferisce, mentre al contempo pare quasi elevare la protagonista allo status di sua musa personale, precipitazione corporea che è manifestazione di un amore impossibile e non ammesso al quale non si è ancora rinunciato. Il nodo conflittuale che impedisce ai due di formare una coppia è duplice, interno e allo stesso tempo esterno ai personaggi, in particolar modo a Su Lizhen:

“In the Mood for Love mette in drammatica evidenza come negli anni Sessanta agisca ancora efficacemente una morale perbenista, legata alla difesa dei valori tradizionali, primi fra tutti quelli del matrimonio e della famiglia. La promiscuità delle coabitazioni accentua il controllo sociale e il peso condizionante di questa morale già dai primi minuti del film, quando i vicini iniziano a chiedersi come mai il marito di Su sia sempre fuori per lavoro, e la moglie indossi abiti così eleganti solo per andarsi a comprare degli spaghetti. La possibilità di contrapporre una legge del desiderio è inesistente, in particolare per le donne”

(Alovisio, 2010).

È chiaro come, alla luce del contesto storico-sociale in cui l’opera è ambientata, i due godano di margini di manovra marcatamente differenti. Chow può permettersi di lasciare la moglie, trasferirsi ed innamorarsi nuovamente senza troppe complicazioni. Per Su, l’aspettativa esterna della società nei confronti del suo ruolo di donna e moglie si unisce al conflitto interiore che conseguentemente scaturisce nel suo Io, rendono il passo impossibile da compiere. Il naufragio di ogni possibilità di precipitazione del loro rapporto in una relazione è ben chiaro ad entrambi, in primo luogo a Chow:

“Credevo che non saremmo stati come loro. Ma mi sbagliavo. So che non lascerai tuo marito. Allora me ne vado”.

Così come avevano fatto per scoprire le radici del rapporto tra i due coniugi, e successivamente per simulare una possibile confessione di adulterio da parte del signor. Chan, i due ricorrono ancora una volta al potere esorcistico della rappresentazione teatrale. Questa volta, per prepararsi all’inevitabile addio. E l’incarnazione della dipartita, seppur solamente rappresentata, permetterà come nei due casi precedenti di infliggere vere ferite a fendenti fino ad allora solo vaneggiati. Rimane ambiguo il destino della coppia nelle ore successive all’incontro. Mentre li vediamo allontanarsi in un taxi tenendosi per mano, sentiamo Su pronunciare in voice over la battuta con la quale si concludeva una delle loro rappresentazioni dell’inizio della relazione tra i rispettivi coniugi: “non voglio tornare a casa stanotte”. Impossibile dire se la voce sia diegetica, o se si tratti solamente di un pensiero, una reminiscenza.

Nei film di Wong Kar-wai, tempo filmico, oggettivo e soggettivo si trovano sovente a non coincidere. In the mood for love non fa eccezione. Frequenti sono le ellissi temporali, che costellano il film di scene alle quali si allude solamente o che vengono semplicemente suggerite, seppur lasciate aperte nella loro indeterminatezza. Difficile stabilire, per esempio, quando Su pronunci la frase al quale si è fatto riferimento poc’anzi, o quanto tempo intercorra tra gli incontri notturni dei due protagonisti. In tal senso, la macchina da presa si configura come un vero e proprio occhio mentale, che agisce secondo la selettività propria al ricordo. Essa si fa osservatrice delle vicende tramite un duplice sguardo: ora si ritrova a vederli chiaramente, riprendendo i dialoghi tra i protagonisti in primo piano, alternando tra i loro volti senza stacchi, con carrellate simili a frecce; ora li spia da lontano, presentandoli attraverso molteplici gradi di separazione visivi, relegati a inafferrabili immagini sfocate nell’acquario della memoria, come suggerisce la didascalia posta a conclusione del film:

“Quando ripensa a quegli anni lontani

È come se li guardasse attraverso un vetro impolverato

Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare

E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto.”

Un punto di vista estremamente poetico, caratterizzato in pieno stile kar-waiano dall’insistenza sulla ripetizione di situazioni simili ma distinte. Questa si manifesta in maniera particolarmente evidente ed efficace nel ripresentarsi ossessivo del tema musicale del film. Quasi un terzo protagonista, esso interviene in ogni momento di contatto tra i tra Chow e Su, sia esso fisico o mentale, anche nei momenti di reciproca assenza. Ma si fa anche e soprattutto voce di un’avvolgente malinconia, dettata da una situazione comune a entrambi: il ritrovarsi improvvisamente sotto scacco, immobilizzati in una morsa tra le ferite inflitte loro dalle rispettive relazioni coniugali e l’impossibilità di affermare un amore nuovo.

In the mood for love appare, in ultima istanza, la proiezione mentale di un flusso di ricordi. Una mutua nostalgia dei due protagonisti, che diventano infine “come loro”: nient’altro che lontani fantasmi. È la narrazione di un segreto condiviso, quel segreto che quattro anni dopo le vicende Chow sussurra, nel finale, al muro delle rovine del tempio in Cambogia, in modo tale che vi rimanga custodito per sempre al riparo da orecchie indiscrete. Reminiscenze di una dramma di spettri, echi lontani di ombre e voci le cui azioni e battute si susseguono nel teatro della memoria. Elegante elegìa per immagini, sussurrata attraverso lo schermo come un inconfessabile segreto.

- Silvio Alovisio, Wong Kar-wai, Editrice Il Castoro, Milano, 2010.