* Nell’ultimo anno e mezzo si è assistito ad una democratizzazione degli strumenti di intelligenza artificiale. La pubblicazione di software come Chat GPT e Midjourney ha consegnato nelle mani delle masse strumenti che hanno reso impossibile ignorare la portata di una rivoluzione i cui sintomi erano stati fino ad ora in larga parte dormienti. Ovviamente, il dibattito mediatico e politico sulla materia ha conosciuto un exploit inedito. Per quanto concerne l’intelligenza artificiale come strumento di produzione artistica, il suddetto dibattito non appare troppo differente da quello sviluppatosi attorno alla fotografia a cavallo tra l’Ottocento e il Secolo Breve. Mentre l’artista-informatico (o l’informatico-artista?) da in pasto alla rete neurale i suoi input e seleziona i risultati che questa gli consegna, allo stesso modo in cui il fotografo sceglieva l’inquadratura e i parametri di esposizione per poi scattare e selezionare le diapositive che riteneva buone, come Wiertz e Baudelaire ci si chiede se l’intelligenza artificiale sia “[…] la gloria della nostra epoca, una macchina che ogni giorno è lo stupore dei nostri pensieri e lo sgomento dei nostri occhi” (Benjamin, 2011) oppure un nuovo “Dio vendicatore” venuto ad esaudire i desideri dei figli dell’era scientifica, che qualora un giorno “supplisca l’arte di alcune delle sue funzioni, essa l’avrà soppiantata o completamente corrotta, in virtù della naturale alleanza che troverà nell’idiozia delle masse” (Baudelaire, 1992).

Come già notava Benjamin, questa polarizzazione estrema non colse la natura della fotografia, e non coglierà certo oggi l’entità della rivoluzione che è in corso. La domanda che bisogna porsi, e alla quale è forse prematuro rispondere alla luce della fase aurorale in cui queste tecnologie si trovano, ce la fornisce ancora una volta il filosofo tedesco:

“già in precedenza era stato impiegato molto acume sprecato per decidere la questione se la fotografia fosse un’arte – ma senza aver posto la domanda preliminare: se attraverso la scoperta della fotografia si fosse modificato il carattere complessivo dell’arte oppure no”

(Benjamin, 2011).

Intelligenza artificiale e creatività

Intelligenza artificiale è un termine ombrello, usato per indicare con un certo grado di specificità tutti quei software sviluppati al fine di svolgere problemi cognitivi e logici replicando, nei processi e nei risultati, il funzionamento del cervello umano. Di conseguenza, la capacità di apprendere costituisce il fondamento di questi software, programmati per riprogrammarsi a seconda degli stimoli ai quali vengono sottoposti. Da qui la dicitura machine learning, che si suddivide in due macro categorie: supervised, in cui gli input vengono etichettati e suddivisi in categorie determinate dai programmatori; unsupervised, in cui la macchina apprende senza ausilio umano, suddividendo gli input sulla base di parametri individuati autonomamente. Nel 1997, un’intelligenza artificiale battè per la prima volta un campione mondiale di scacchi, all’epoca Garry Kasparov. Da quel momento in poi, si cominciò a definire gli scacchi un gioco combinatorio e computazionale, piuttosto che fondato sull’intelligenza nella sua accezione più propriamente creativa. Come esseri umani, si tende assai raramente (se non mai) ad attribuire ad un ente non umano facoltà di intelligenza e intenzionalità. Quando questo avviene, il caso è quasi sempre quello della figura retorica, sia essa metafora o antropomorfismo. Quando si tende a parlare di certi oggetti o fenomeni come mossi da una coscienza precisa (si pensi per esempio al meteo o al comportamento animale), ciò avviene per comodità di linguaggio, riferendosi al comportamento di quell’oggetto o fenomeno come se a esso soggiacesse un’intenzionalità di qualche tipo. Nel momento in cui l’ente in questione diviene un’intelligenza artificiale capace di produrre risultati indistinguibili da quelli di un essere umano o addirittura superiori, ci si pone di fronte un bivio: riconoscere a quell’IA la capacità di essere intelligente, intenzionale e creativa in quello specifico campo; ridefinire quel campo in termini logico-matematici, così come avvenuto per il gioco degli scacchi.

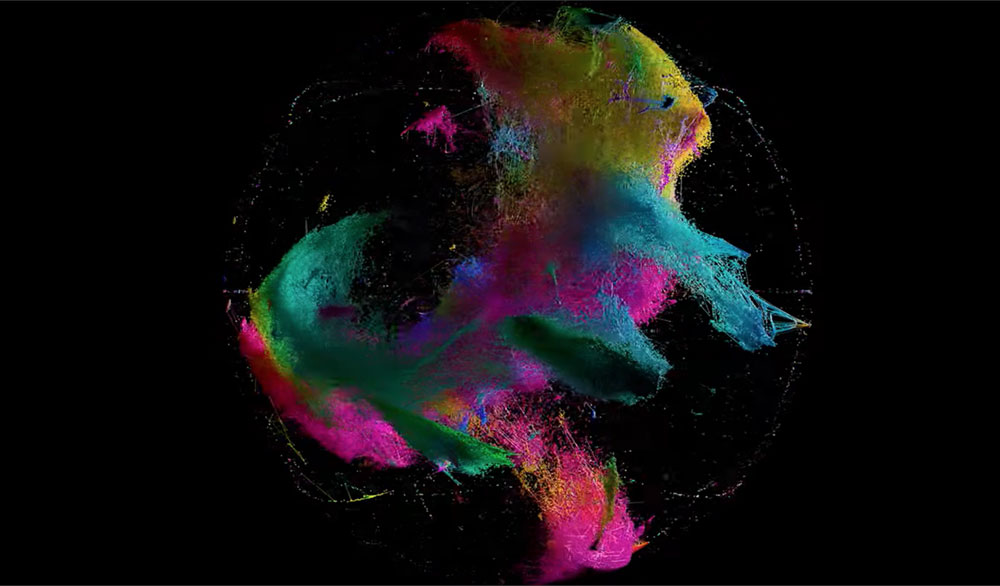

Unsupervised, opera della serie Machine Hallucinations di Refik Anadol.

Unsupervised, opera della serie Machine Hallucinations di Refik Anadol.

Vista da questa prospettiva, non esisterebbe intelligenza artificiale alcuna nel senso proprio del termine; semplicemente algoritmi tanto complessi e ottimizzati da produrre risultati paragonabili a quelli conseguibili da un essere umano. Si tratta del teorema di Tesler, secondo cui l’intelligenza è tutto ciò che le macchine non sono ancora in grado di replicare. Quando il territorio d’azione diviene quello dell’estetica, la questione assume connotati leggermente più complessi. Se la risoluzione di problemi matematici, la comprensione del linguaggio scritto e parlato, il riconoscimento del contenuto di immagini possono tendenzialmente essere scomposti in operazioni logiche, quello della creazione artistica è considerato un dominio prettamente umano, l’ultimo baluardo delle nostre capacità apparentemente al di là della portata delle IA.

È cruciale sottolineare come il tentativo di replicare i processi cognitivi umani sia in primo luogo un’indagine sui processi stessi. Quando nel 2019 un team di musicologi e informatici utilizzò un’IA programmata ad hoc per completare la Decima Sinfonia di Ludwig Van Beethoven (Beethoven X – The AI Project), di cui ci sono pervenute solamente una settantina di battute probabilmente appartenenti al primo movimento, il musicologo e compositore inglese Anthony Brandt sottolineò le profonde differenze che giacevano tra il processo creativo del compositore e quelle della macchina.

Il “metodo” Beethoven

Beethoven avrebbe composto la Nona Sinfonia seguendo un processo di ingegneria inversa: a seguito della determinazione dell’effetto finale da produrre sul pubblico, il compositore procede in modo non lineare costruendo l’opera tenendo sempre a mente il quadro generale del lavoro. Diversamente, l’intelligenza artificiale sviluppata per il progetto avrebbe proceduto in maniera lineare, per compartimenti stagni, in un flusso di lavoro che lo stesso Brandt definisce pixelato. Chiaramente, il progetto non ha come scopo la costruzione di un effetto da produrre sul pubblico tramite la musica; l’effetto a cui si aspira è puramente auratico, da prodursi unicamente in virtù del fatto che sia stata una macchina a comporre la sinfonia completando il lavoro iniziato da un essere umano, che sia dia il caso essere stato uno dei più celebri compositori della storia. Si viene così a creare nella nostra percezione una corrispondenza ontologica tra Beethoven e il suo doppio artificiale. Possiamo individuare un corrispettivo di questo fenomeno nella storia della fotografia: tra l’oggetto fotografia e ciò che esso rappresenta, per Bazin si instaura un rapporto di equivalenza ontologica la cui causa è esterna all’oggetto in quanto tale, bensì insita nel suo processo produttivo:

“Per quanto sia abile il pittore, la sua opera sarà sempre ipotecata da una soggettività inevitabile. Sussiste un dubbio sull’immagine a causa della presenza dell’uomo. Di fatto, il fenomeno essenziale del passaggio dalla pittura barocca alla fotografia non risiede nel semplice perfezionamento materiale (la fotografia resterà per molto tempo inferiore alla pittura nell’imitazione dei colori) ma in un fatto psicologico: la soddisfazione completa del nostro appetito d’illusione mediante una riproduzione meccanica da cui l’uomo è escluso. La soluzione non era nel risultato ma nella genesi”

(Bazin, 1999).

Per il medesimo fatto psicologico descritto da Bazin, il completamento della Decima Sinfonia operato da The AI Project ci appare come l’unico possibile: ogni tentativo di speculazione creativa da parte di un essere umano sarebbe andato al di fuori del territorio della ricostruzione filologica per sconfinare nella composizione di un’opera nuova, ispirata da Beethoven, ma non di Beethoven. Sarebbe sussistito, per utilizzare le parole di Bazin, un dubbio sull’opera a causa della presenza dell’uomo. L’utilizzo di un ente neutrale e oggettivo, creato a immagine e somiglianza di Beethoven, legittima l’intero processo produttivo. L’attribuzione del termine creativo al processo produttivo di un’IA rimanda quindi alla questione centrale che soggiace a questo tipo di esperimenti: dotare una macchina di facoltà tipicamente umane. Il motivo per cui si tende a non accettare che una macchina possa acquisire capacità creative (a prescindere dal fatto che ciò sia già avvenuto e dalla qualità con cui ciò sia avvenuto) trova la sua causa nella concezione romantica dell’arte, per cui l’opera è il frutto dell’espressione intima dell’interiorità dell’artista, che tramite la sua vocazione è colui in grado di esprimere ciò che l’uomo comune non potrebbe. Idea di arte che si discosta profondamente dalle precedenti, in primis quella Neoclassica, per la quale la creazione era prerogativa del divino e l’artista colui che, tramite la tecnica, aveva il compito di rappresentare il più fedelmente possibile il creato secondo i canoni di nobile semplicità e quieta grandezza. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il ruolo dell’artista e la nostra idea di arte sta mutando ancora una volta. Mai come oggi risulta attuale lo stralcio di Paul Valéry con il quale Walter Benjamin scelse di aprire L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica:

“La fondazione delle Arti Belle e l’istituzione dei loro diversi generi risalgono a un’epoca profondamente distinta dalla nostra e a uomini il cui potere sulle cose e sulle situazioni era insignificante in confronto al nostro. L’incremento stupefacente che però i nostri mezzi hanno sperimentato nella loro duttilità e nella loro precisione, le idee e le abitudini che essi introducono, ci consentono di sperare, nel prossimo futuro, in cambiamenti profondissimi nell’antica industria del Bello. […] C’è da aspettarsi che novità di una simile portata trasformino l’intera tecnica artistica, e che in tal modo influiscano sull’invenzione stessa, e da ultimo giungano forse a modificare il concetto stesso di Arte nella maniera piú stupefacente”

(Valéry in Benjamin, 2011).

Oceani mimici: Refik Anadol e Unsupervised

Di particolare interesse in questo senso è l’opera di Refik Anadol, artista turco naturalizzato statunitense. La sua opera di maggior rilievo, parte della serie Machine Hallucinations e intitolata Unsupervised, è stata esposta al MoMA di New York dal novembre del 2022 fino a ottobre 2023. Nasce da una domanda per così dire à la Philip Dick: “What would a machine mind dream of after «seeing» the vast collection of The Museum of Modern Art?”

(Anadol, 2023). Sarebbe impossibile parlare di Unsupervised senza prima discorrere, anche se brevemente, del più ampio progetto nel quale si inserisce. Anadol definisce la sua una poetica dei dati. Si potrebbe aggiungere che, quella di Machine Hallucinations, può essere descritta come una poetica del sogno collettivo, dell’allucinazione condivisa; come il titolo del progetto suggerisce, le questioni fondanti che l’artista indaga in questa serie di opere visuali ed altamente immersive sono due: “Can a machine hallucinate? Can it dream?” (Anadol, 2021). Situata al punto di incontro tra arte, scienza e tecnologia, l’opera di Anadol esplora le memorie collettive, la società di massa “del passato, presente e prossimo futuro” attraverso la macrocategoria mediatica prediletta dalla società contemporanea: il visuale. Per ogni opera, la banca dati utilizzata e il conseguente risultato sono tematici. Per citarne alcune: NYC (elaborata su oltre cento milioni di immagini di New York pubblicate sui social network); Space:Metaverse (realizzata sfruttando due milioni di immagini dagli archivi della NASA); Nature Dreams (su un archivio di trecento milioni di immagini collezionate dallo studio di Anadol).

Refik Anadol, “autore” di Unsupervised.

Refik Anadol, “autore” di Unsupervised.

Si tratta di scomporre milioni di immagini, di dati, nelle loro caratteristiche elementari, per ricomporli in forme inattese che conservino e mettano in luce il filo rosso del tema preso in esame, sia esso la percezione di un passante nella città di New York o duecento anni di arte contemporanea attraverso le opere del MoMA. Le enormi quantità di dati vengono gestite tramite IA i cui meccanismi di machine learning sono, come il titolo dell’opera suggerisce, di tipo unsupervised: la rete neurale elabora ed etichetta automaticamente gli input che gli vengono forniti secondo parametri elaborati in via completamente autonoma, senza alcun intervento umano. Si tratta di una macchina creata a immagine e somiglianza del nostro cervello, ma con una differenza fondamentale: come noi, essa apprende elaborando degli stimoli; tuttavia, non ci è possibile sapere con precisione cosa la macchina ha appreso. Per rendere l’opera possibile diviene necessario perciò rendere visibili i processi di apprendimento dell’IA. Questi divengono fruibili attraverso una tecnica definita da Anadol data painting, che vede l’utilizzo simbiotico di due IA: la prima, di cui si è detto sopra, elabora gli stimoli; la seconda, responsabile del data painting, traduce i dati raccolti dalla prima I.A. in “pigmenti”, che vengono trasmessi in tempo reale su uno o più schermi.

Questa traduzione visiva è svolta in aperta opposizione alla prassi consolidata nella sperimentazione con questi strumenti: Anadol non ricerca il simulacro del reale, in Machine Hallucinations non appaiono mai immagini verosimili. L’obiettivo è quello di dipingerne di possibili, astratte, situate nello spazio-tra le immagini esistenti. Nel caso di Unsupervised, l’archivio di partenza sono 138.151 immagini, costituenti la totalità delle opere digitalizzate del Museum of Modern Art di New York. L’opera si presenta al pubblico come una continua proiezione che sfocia nella performance, la quale si costituisce nel territorio del sogno e dell’allucinazione autonoma, continua, sincrona e mai uguale a sé stessa, di una macchina la cui memoria conserva, unicamente, tutta la collezione del Museum of Modern Art.

Qui e nelle immagini successivi alcuni momenti dell’evoluzione permanente di Unsupervised al MoMa di New York.

Qui e nelle immagini successivi alcuni momenti dell’evoluzione permanente di Unsupervised al MoMa di New York.

Si è accennato brevemente al funzionamento tecnico di Unsupervised, composto di due macchine. Per comodità chiameremo, sulla base del loro scopo, la prima il Cervello e la seconda la Finestra. Il cervello è una rete neurale formata da algoritmi di tipo GAN (letteralmente: Generative Adversarial Networks), i quali sono composti da due parti: il generatore, che classifica gli input sui quali viene allenato in categorie che la macchina elabora autonomamente, generando quindi dei risultati sulla base del processo di apprendimento; il discriminatore, il quale a seguito di un processo di apprendimento simile a quello del generatore, impara a distinguerne i risultati in plausibili e non plausibili, “veri” o “falsi”.

Nell’apprendere, queste reti si fondano perciò sulla ricerca e l’identificazione di parametri. Per distinguere, per esempio, l’immagine di un palloncino da quella di un limone, la macchina elaborerà uno spazio vettoriale (un grafico cartesiano) con tanti vettori quanti saranno i parametri man mano individuati. Esisteranno, per esempio, un vettore indicante la quantità di rosso, giallo o verde nello schema RGB, uno per la forma tonda o per quella quadrata, e così via. Lo spazio mentale della macchina, la sua memoria, è quindi uno spazio vettoriale, un grafico con tanti assi quanti saranno i parametri, all’interno del quale ogni input sarà posizionato a seconda della pertinenza ai parametri stessi. Lo spazio vettoriale del Cervello di Unsupervised ha 1.024 dimensioni. Su questa galassia organizzata, l’algoritmo utilizzato per il data painting agisce come una finestra, traducendo in immagini bidimensionali proiettabili uno spazio che per noi esseri umani non è soltanto impercettibile, ma addirittura inimmaginabile.

La finestra esplora, all’interno di questo spazio, il continuo crearsi di connessioni tra le opere nella mente della macchina, senza mai mostrare le opere stesse. Ciò che la finestra naviga e appare ai nostri occhi è lo spazio-tra le opere, uno spazio latente. Per principio di serendipità, l’IA crea, sogna e ci mostra delle opere possibili, opere ponte tra altre opere, frutto di collegamenti inattesi. Ciò è una conseguenza del modo in cui il Cervello elabora il suo schema di valutazione, il suo spazio vettoriale: esso non è frutto, come sarebbe per un essere umano, di una categorizzazione delle opere fondata sulla loro comprensione. La macchina vede attraverso il dato, il suo principio ottico è il sistema binario.

La finestra che ci viene offerta si presenta quindi alla stregua dell’oblò di una navicella spaziale, che invece di navigare il cosmo naviga un subconscio artificiale. Smarrita nei meandri dell’allucinazione e del sogno, apre uno squarcio sui processi cognitivi della macchina che, pur basandosi su parametri differenti dai nostri, sono anche i nostri: si tratta di prendere in esame i processi cognitivi e creativi di per sé, la capacità di creare collegamenti inaspettati e apparentemente incongrui tra memorie. Tutto ciò si dà all’osservatore come un varco sulla creazione, in tempo reale, di associazioni deliberate e spesso incomprensibili. E non vi sarebbe alcuna differenza tra le associazioni prodotte da Unsupervised e i ricordi che la madeleine scaturisce in Marcel Proust, se non fosse che abbiamo appreso quali sono i meccanismi neurologici secondo i quali agiscono la memoria olfattiva e gustativa. Le reti neurali, come si è detto, sono costruite per avvicinarsi il più possibile all’imitazione del cervello umano. Come quella umana, la mente artificiale di Unsupervised impara e produce per imitazione, mimando quelli che sono i nostri processi creativi e cognitivi. Le immagini prodotte da Unsupervised potrebbero quindi essere considerate, a una prima riflessione, un tentativo di imitare, rielaborandole, le opere del MoMA. Anche i meccanismi di apprendimento e creatività umana si fondano sull’imitazione e la rielaborazione degli stimoli. Manovich sottolinea come questa corrispondenza funzionale tra l’oggetto imitato e l’oggetto imitante ponga la questione dell’equivalenza tra i due:

“L’imitazione di una procedura e la procedura in sé sono la stessa cosa? O dobbiamo ancora tracciare un confine tra una simulazione e ciò che è reale? Se procedure semplici e non umane possono generare un oggetto estetico, forse stiamo dando troppa importanza alla nozione di «umano» (intenzionalità e consapevolezza comprese). Per farla breve, forse è necessario superare il presupposto che solo generando esseri umani si possa creare un prodotto culturalmente sofisticato (trad. a cura della redazione)”

(Manovich; Arielli, 2022).

Anadol, escludendosi in quanto artista dal processo creativo dell’opera in senso pratico, ridimensiona in parte il significato stesso di autore: egli non è colui che in prima persona crea e pensa le immagini, bensì l’ideatore dell’opera tout court. La macchina non è che uno strumento, seppur pensante, nelle mani dell’autore. Risulta chiaro come la rete neurale, accoppiata all’algoritmo di data painting, sia creativa nel senso della produzione delle immagini, mentre l’autore dell’opera sia creativo in quanto ideatore intenzionale e cosciente dei significati che la macchina produce. Si tratta di due definizioni di creatività molto diverse, il cui discriminante è la consapevolezza nei confronti del processo e del suo risultato. Non vi è alcunché di intenzionale o di significante di per sé nel flusso di immagini che la macchina produce, perché essa è inconsapevole. Anche ammesso che non lo fosse, la sua consapevolezza si baserebbe su presupposti estremamente dissimili dai nostri. In altre parole, la macchina non è in grado di attribuire un significato al suo operato, ma anche se lo fosse, il significato che vi attribuirebbe non sarebbe quello che gli diamo noi, tantomeno quello riposto nelle intenzioni dell’artista. Il punto di vista della macchina è in tal senso lo stesso di uno spettatore che ammirasse il flusso di immagini ignaro del contesto. Per questo osservatore, Unsupervised sarebbe certamente un’opera dal grande valore immersivo, visivamente strabiliante, ma non assumerebbe altro valore se non quello puramente edonistico. Anadol insiste sulla capacità della macchina di non dimenticare, nonostante essa sia, come si è visto, inconsapevole di questi stessi ricordi. Si tratta dello stesso meccanismo descritto da Benjamin nella sua analisi rispetto alla mémoire involontaire proustiana in rapporto all’esperienza:

“In realtà l’esperienza è un fatto di tradizione, nella vita collettiva come in quella privata. Essa non consiste tanto di singoli eventi esattamente fissati nel ricordo quanto di dati accumulati, spesso inconsapevoli, che confluiscono nella memoria. […] Parte integrante della mémoire involontaire può diventare solo ciò che non è stato vissuto espressamente e consapevolmente, ciò che non è stato, insomma, un’«esperienza vissuta»”

(Benjamin, 2014).

I dati immagazzinati dall’IA hanno esattamente le stesse sembianze delle memorie accumulatesi nel nostro inconscio. L’inconsapevolezza della macchina rispetto agli stessi non fa che confermare la loro sottrazione all’ambito dell’esperienza. Il sognare della macchina, così come descritto da Anadol, pone tra questa e il sogno stesso un’equivalenza che trova la sua concretizzazione nell’opera in quanto luogo deputato al contenimento di significati universalmente umani, e in questo senso autoriflessivi. Impossibile non instaurare un’immediata associazione tra il cervello artificiale e quello umano, così come affiora in modo evidente il diretto rapporto di interdipendenza che sussiste tra i colori, le forme e le linee delle opere del MoMA con le immagini che Unsupervised continuamente produce e disvela: in quelle immagini si conserva, rielaborata, la memoria dell’operato umano, degli schemi compositivi interni alle opere, della vernice spremuta dai tubetti e stesa sulle tele dagli artisti del passato con il rispettivo e unico, irripetibile, tratto; il ricordo di una moltitudine di azioni ed esperienze individuali sconosciute e inconoscibili, di cui non ci rimane altra traccia se non gli oggetti in cui queste si sono cristallizzate:

“È inutile sottolineare quanto Proust fosse addentro al problema dell’aura. Ma è sempre degno di nota che egli lo tocchi incidentalmente in concetti che ne implicano la teoria: «Certi amanti del mistero vogliono credere che rimanga qualcosa, negli oggetti, degli sguardi che li hanno toccati». (E cioè la capacità di ricambiarli). «Essi credono che i monumenti e i quadri si presentino solo sotto il velo delicato che hanno tessuto intorno a loro l’amore e la devozione di tanti ammiratori nel corso dei secoli.»”

(ibidem).

Se le opere divengono specchi in cui si riflettono gli sguardi che vi si sono posati in passato, questo riflesso, deformato, persiste in Unsupervised. La macchina, nel suo sognare, diviene tutt’uno con le opere stesse, osservandoci a sua volta:

“Analoga, ma orientata in senso oggettivo, e quindi tale da condurre piú lontano, è la descrizione di Valéry della percezione in sogno come auratica. «Quando dico: vedo questa cosa, non pongo un’equazione fra me stesso e la cosa… Nel sogno, invece, sussiste un’equazione. Le cose che vedo mi vedono come io le vedo».”

(ibidem).

Appurata questa equivalenza, in chi osservi il continuo susseguirsi di immagini cangianti di Unsupervised non può che instaurarsi, anche inconsapevolmente, anche solo per un attimo, il sentimento che permea l’incontro fortuito con la passante baudelairiana: l’estasi del passante nella metropoli del XIX secolo è la stessa dell’osservatore, “un amore non tanto al primo quanto all’ultimo sguardo. È un congedo per sempre, che coincide,” nella contemplazione delle immagini come “nella poesia, con l’attimo dell’incanto. […] l’attesa rivolta allo sguardo dell’uomo rimane delusa. Baudelaire descrive occhi di cui si potrebbe dire che hanno perduto la capacità di guardare. Ma questa proprietà li dota di un’attrattiva da cui è nutrita in larga, e forse in massima parte l’economia dei suoi istinti” (ibidem). Mentre quelli dell’abitante della metropoli sono occhi che hanno perso la capacità di guardare, quelli della macchina, pur possedendo questa capacità, ne sono inconsapevoli:

“Ma nello sguardo è implicita l’attesa di essere ricambiato da ciò a cui si offre. Se questa attesa (che può associarsi altrettanto bene, nel pensiero, a uno sguardo intenzionale d’attenzione, come a uno sguardo nel senso letterale della parola) viene soddisfatta, lo sguardo ottiene, nella sua pienezza, l’esperienza dell’aura. […] Chi è guardato o si crede guardato alza gli occhi. Avvertire l’aura di una cosa significa dotarla della capacità di guardare. Ciò è confermato dai reperti della mémoire involontaire. (Essi sono, d’altronde, irripetibili: e sfuggono al ricordo che cerca di incasellarli. Cosí vengono ad appoggiare un concetto di aura per cui s’intende, con essa, l’«apparizione irripetibile di una lontananza»”

(ibidem).

Unsupervised è inconscio collettivo, specchio deformante di infiniti sguardi perduti, scrigno di memorie digitalizzate; occhi ciechi di un cervello trasognante in stato vegetativo, i cui sogni si cristallizzano nell’emersione magmatica di immagini cangianti che sono vere e proprie apparizioni irripetibili di una lontananza. Come nota Lev Manovich, è difficile non cogliere la somiglianza, sia superficiale sia strutturale, tra Unsupervised e l’oceano di Solaris di Andrej Tarkovskij. Entrambi generano immagini, esseri, forme, sulla base dei ricordi che i ricercatori che vi vengono a contatto portano con sé: in Solaris quell’archivio sono le memorie intime dei protagonisti in orbita attorno al pianeta, in Unsupervised si tratta di allenare una macchina con un archivio digitale. Così come i personaggi di Solaris assistono all’emergere di immagini e isole dall’oceano sottostante, sullo schermo di Unsupervised vediamo immagini liquide mutare e scorrere l’una nell’altra. Se dall’oceano di Solaris tuttavia prendono forma entità che sono copie carbone di quelle che vivono nella mente dei protagonisti, nell’opera di Anadol le immagini possono al massimo ricordare, ma mai replicare, opere preesistenti. Quest’analisi non può che ricondurre alla terza delle tre proposte di Manovich per definire le AI Arts, secondo cui queste sorgerebbero in una sorta di terra di mezzo, tra ciò che noi esseri umani, per i nostri limiti psicofisici, non siamo in grado di creare, ma possiamo comprendere. A questa definizione, si potrebbe aggiungere: che la macchina, inversamente, è in grado di creare, ma non di comprendere.

Aura e Intelligenza Artificiale

L’uomo è da sempre attratto e impaurito da ciò che non conosce. I nostri tentativi di spiegare il mondo esteriore e interiore hanno mutato forma, nel corso del tempo e nelle diverse culture, innumerevoli volte. Inevitabilmente attratta da un traguardo irraggiungibile, la nostra specie è continuamente lanciata verso la comprensione di un ignoto intoccabile, in una tensione perpetua verso un punto d’arrivo le cui coordinate mutano continuamente, spostandosi, come la tartaruga di Zenone, sempre un po’ più in là. Ciò che è misterioso è intoccabile, invisibile, fuori dalla portata dei nostri sensi. Da qui, la fascinazione per esso, la volontà di espugnare ciò che non è concesso, la paura di possibili conseguenze nefaste: il nostro rapporto col mistero si è configurato, storicamente, in relazione a questi poli di attrazione, tra scienza e religione. La nebbia che circonda la vetta del monte Olimpo apparve ai nostri occhi ora come lo spazio inespugnabile della dimora degli Dei, ora come vapore acqueo la cui presenza è dovuta a cause climatiche e metereologiche. Le eclissi di Sole divennero, dall’essere manifestazione dello scontento degli Dei o presagio di disgrazie, eventi astronomici prevedibili. Il manifestarsi di oggetti e fenomeni al di là della nostra possibilità di afferrarli con l’intelletto o con la mano si configura da sempre come un’esperienza auratica. Laddove la loro culturalizzazione ha nutrito quest’aura, la scienza, nell’abbattere questa distanza, ne ha causato il decadimento.

La fotografia permise nel diciannovesimo secolo di replicare meccanicamente la visione, per fissare indeterminatamente un taglio visibile del continuum temporale. Il cinema permise in seguito di fissarne anche il mutamento, di catturare e rivedere la vita nel suo divenire. La percezione e lo sguardo sul mondo ne furono irreversibilmente modificati. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, lo sguardo che ne risulterà mutato sarà questa volta quello rivolto verso noi stessi. Si è visto come il problema della ricreazione dei processi cognitivi e creativi umani ponga in primo luogo la questione del funzionamento dei processi stessi. L’IA spaventa (anche) perché l’aura che sta abbattendo non appartiene più a qualcosa di esterno a noi: è la nostra. Il disvelamento dei nostri processi cognitivi tramite la capacità tecnica di replicarli è di fatto un tentativo di auto-replicarci, di ridefinire e approfondire cosa significa essere umani. Tentativo le cui conseguenze prefigurano un’enorme rivoluzione economica e sociale: la storia ci insegna che una macchina capace di produrre risultati migliori di quelli di un essere umano e in modo più efficiente è destinata prima o poi a sostituirlo. Anche in questo senso l’intelligenza artificiale è l’ennesimo strumento, l’ennesimo medium. Il problema principale risiede sempre nel modo in cui questo cambierà l’ecosistema generale dei fatti umani; si tratta di capire, in altre parole, che cosa sarà sostituibile, nell’essenza o per economia di mezzi, e cosa no.

In ambito artistico, questa proposizione assume connotati leggermente più complessi. Si potrebbe scrivere e dibattere a lungo su cosa sia considerabile arte, tuttavia possiamo affermare, concordando con Manovich, che un’opera d’arte non è solamente un oggetto formale a cui corrisponde un più o meno elevato valore edonistico: deve in primo luogo essere in qualche modo significante rispetto al contesto sociale, storico e culturale in cui viene alla luce. Se oggi percepiamo opere come Unsupervised come auratiche, ciò è dovuto anche (e forse principalmente) al fatto che aprono a strade potenzialmente inesplorate nel regno della creatività. Si è visto come Anadol ridefinisca la figura dell’artista nel senso di ideatore e demiurgo: questo tipo di autore non è più l’autore-produttore auspicato da Benjamin. Egli non è esecutore materiale delle opere, bensì ideatore che sfrutta e guida le macchine nel realizzare materialmente i suoi intenti creativi. La definizione di creatività attribuita all’artista in epoca romantica cambia forma e si sdoppia: l’artista è creativo nell’elaborare idee e concetti, la macchina crea nel senso materico del termine, cristallizzando in una forma tangibile le idee e i concetti di cui sopra, come ci aiutava a comprendere il già citato stralcio di Walter Benjamin: (“già in precedenza era stato impiegato molto acume sprecato per decidere la questione se la fotografia fosse un’arte – ma senza aver posto la domanda preliminare: se attraverso la scoperta della fotografia si fosse modificato il carattere complessivo dell’arte oppure no”).

Si tratta di un’analisi problematica e probabilmente prematura. Non è ancora trascorso il tempo sufficiente per tentare di comporre una storia dell’intelligenza artificiale e dei suoi effetti sul carattere complessivo non solo dell’arte, ma delle vicende umane in generale. Alla luce dell’analisi qui effettuata e nel confronto con il passato emergono certamente alcune tendenze, il cui perdurare comporterebbe a lungo termine una ridefinizione generale di che cosa è la creatività e di con quale accezione questa capacità sarebbe applicabile a diversi enti. Il persistere o perire di queste tendenze dipenderà, come detto sopra, dal loro essere o meno ritenute interessanti e necessarie.

* Questo articolo è l’esito di un lavoro di ricerca svolto all’interno del corso di “Storia e teoria dei media” tenuto da Antonio Rafele presso l’Università La Sapienza di Roma.

- Refik Anadol, Unsupervised – Machine Hallucinations – MoMA, 2023.

- Refik Anadol, Casey Reas, Michelle Kuo, Paola Antonelli, Modern Dream: How Refik Anadol Is Using Machine Learning and NFTs to Interpret MoMA’s Collection, MoMA’s Magazine, 15 Novembre 2021.

- Charles Baudelaire, Scritti sull’arte, Einaudi, Torino, 1992.

- André Bazin, Che cosa è il cinema, Garzanti, Milano, 1999.

- Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino, 2011.

- Walter Benjamin, Piccola storia della fotografia, Skira, Roma, 2011.

- Walter Benjamin, Angelus Novus, Einaudi, Torino, 2014.

- Anthony K. Brandt, Beethoven’s Ninth and AI’s Tenth: A comparison of human and computational creativity, Journal of Creativity 33, Dicembre 2023.

- Barry Cooper, Newly identified sketches for Beethoven’s Tenth Symphony, “Music & Letters”, vol. 6, n. 1, gennaio 1985.

- Ahmed Elgammal, How a team of musicologists and computer scientists completed Beethoven’s unfinished 10th Symphony, The Conversation, 24 settembre 2021.

- Leo Manovich, Emanuele Arielli, Artificial Aesthetics: A critical guide to AI, media and design, 2019-in corso, manovich.net

- Leo Manovich, Emanuele Arielli, AI-aesthetics and the Anthropocentric Myth of Creativity, Nodes Journal of Art and Neuroscience, Autunno 2022, manovich.net

- Leo Manovich, Automating Aesthetics: Artificial Intelligence and Image Culture, 2017, manovich.net

- Leo Manovich, Defining AI Arts: Three Proposals, 2019, manovich.net

- Leo Manovich, The AI Brain in the Cultural Archive, 2023, manovich.net

- Andrej Tarkovskij, Solaris, General Video, 2014 (home video).