*Settembre 2024: implosione surrealista del Centre Pompidou. Non già che essa non fosse accaduta in tempi antecedenti, quando Baudrillard scriveva in L’effetto Beaubourg di “un’implosione irreversibile in profondità” (Baudrillard, 2008); tuttavia a oggi, dopo decenni di espansione della grande navicella spaziale parigina, vi si consuma il Surrealismo, convulso in cent’anni di scrittura automatica dell’informe.

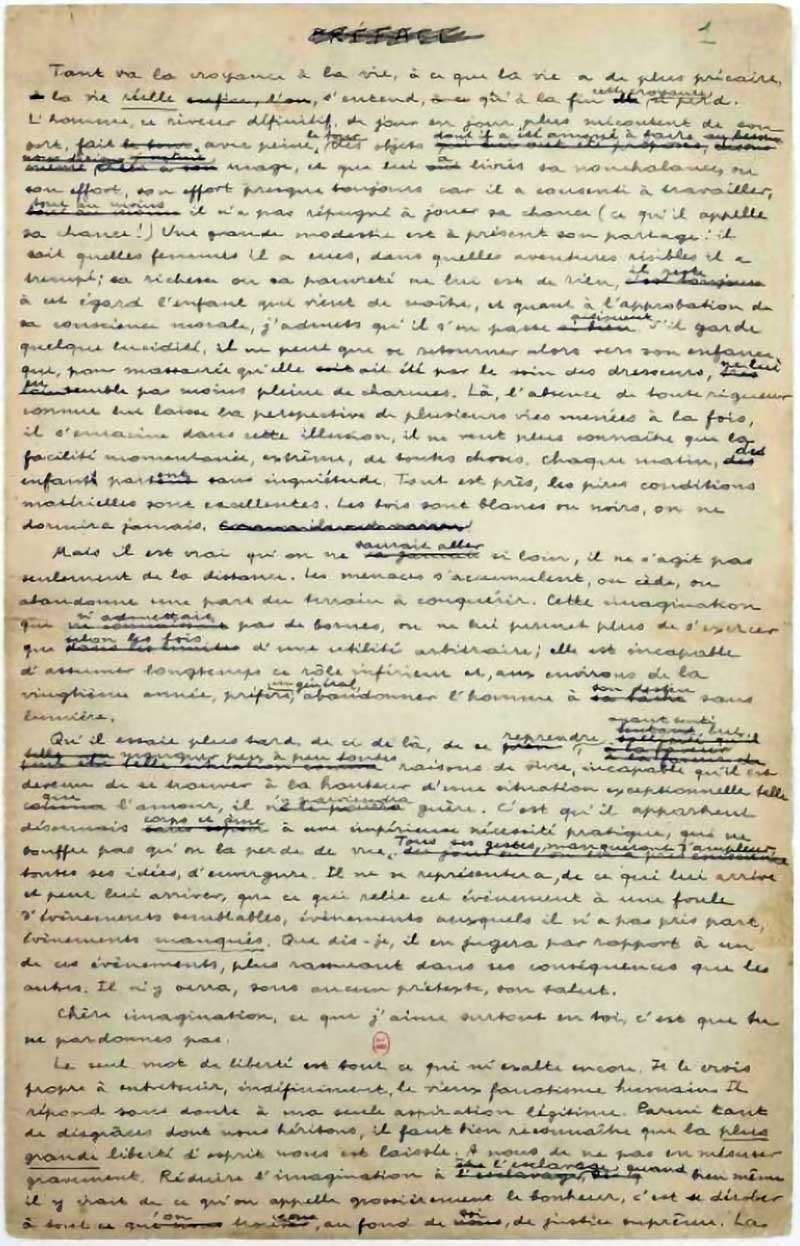

Surréalisme è la mostra allestita presso il Centre Pompidou per celebrare il centenario dell’omonimo movimento, in un labirinto di voci e di canti onirici, talvolta orfici, che solcano la cresta delle onde spazio temporali, in un percorso che trae origine dal manoscritto originale del manifesto fondatore, del 1924, di André Breton. Dal Trionfo di Max Ernst (L’Ange Du Foyer Ou Le Triomphe Du Surréalisme, 1937), passando per le pitture evocative di René Magritte, le dispersioni sensoriali di Salvador Dalí, le sculture oltre-umane di Juan Miró, sino alle mani erotiche di Dora Maar, tra fotografia, collage, sovrimpressioni e tutto quel culto del sogno che alimentava menti così polifoniche, Surrealisme espone le sue opere, organizzandole in quattordici sezioni differenti, secondo principi cronologici e tematici, rievocando l’immaginario letterario e poetico del movimento, da Lautréamont a Sade e per molti altri ancora, e la poesia dei suoi oggetti melanconici (cfr. Sontag, 2004). Ma che cosa resta, oggi, di quella stagione? E che cosa, impudicamente, evoca? È il tempo che vivifica e, al contempo, uccide i surrealisti, i cantori più esuberanti delle avanguardie, visionari illuminati quali erano e sono. Nelle loro composizioni che rasentano, molto spesso, l’assurdo, si contrae un cosmo che, in apparenza, è chaos.

L’ingresso della mostra Surrealisme al Centre Pompidou.

L’ingresso della mostra Surrealisme al Centre Pompidou.

Il disordine manifesto di alcuni componimenti si sublima in una poesia primordiale, ossia proveniente dai confini più marginali (perché più lontani) della nostra strana coscienza. Resta, di giorno, un qualcosa di quel sogno ambiguo ed è lì che l’artista opera, tra le oscillazioni di un tempo interiore passato (ma il tempo interiore può davvero essere passato e, dunque, storicizzato?) e un presente dell’orologio, scosso e poco consapevole. Dall’incontro di queste due temporalità, fiorisce una materia confusa, che tuttavia trova una sua dimensione, nella mente di chi la sfiora. Lì, in quel preciso istante, anche se per poco, l’opera è munita di senso: esiste. Così, non appare poi difficile restare ipnotizzati dall’attenzione quasi maniacale che ripone Dora Maar in molte delle sue composizioni, fotografie, sovrimpressioni. Mani che accarezzano volti, mani stanche, sotto il peso greve degli anni, mani lugubri, irreali, appartenenti al mondo delle cose morte; così, le mani in Dora Maar sembrano tracciare finemente un pellegrinaggio amoroso, in quanto simboli di carnalità e voluttà. È interessante il caso della Main de mannequin sortant d’un coquillage (1943), attualmente esposta al Pompidou. Una mano amorfa ma gradevole, smaltata eppure smorta, sorge dal guscio d’una conchiglia, come un paguro eremita, ormai asciugato dalla sabbia calda, per quella luce fioca ma potente che sorge dalle nuvole di un cielo apparente. La conchiglia è la corazza, l’involucro protettivo, la casa, ma, come la spuma del mare, essa è anche il grembo materno da cui nacque Venere. È amore e rinascita, ventre fecondo da cui, per miti e leggende, si originò l’umanità. Ma quali uomini, quali esseri umani maldestri e quali Veneri informi, madri a loro volta di asperità, corruzione e dolore? “Una mano defunta”: plasticame anonimo che non ascolta, non vede e non parla, né tanto meno percepisce. È forse questa la deriva dell’umanità?

Main de mannequin sortant d’un coquillage (1943) di Dora Maar.

Main de mannequin sortant d’un coquillage (1943) di Dora Maar.

La plastificazione della carne: una zampa che cammina e poi, d’un tratto, non cammina più, ma se ne sta poggiata, con un mucchio di sue sorelle, a una parete grezza, in fila, come scarpa messa in vetrina o come lo spettro stesso di un manichino. Così, al macello parigino de la Villette, il fotografo Eli Lotar denunzia lo stato massimo dell’abiezione. È il 1929, quando la rivista Documents pubblica Abattoir di Georges Bataille, illustrato da Lotar. Il mattatoio è il luogo del sacrificio dell’animale non umano. Un progresso, non c’è che dire, eppure è lì che si sacrifica, in parte, la nostra sconcia umanità: in una chiesa devota al consumo e forse più allo spreco, dove l’animale umano si impone, in modo diretto, sulla vita e sulla morte del non umano, dimenticando che esso è pur sempre vivo. Ma la vita, in certi casi, conta poco. La morte, tra le membrane spoglie e cruente, nelle bare frigorifere dei supermercati, in occhi taciti e dolenti, ha un colore rossastro, come la fatica di un volto stanco e l’urna dove ho riposto le tue ceneri e la carne, spugnosa e disfatta, che si mastica a fatica, in una pungente anemia. Gli individui spettrali, ossia quelli che han fatto scudo ai propri sentimenti, assumono atteggiamenti geometrici, ispettori matematici di un modus vivendi perentorio, a compartimenti stagni. Si distinguono facilmente, ma sono piuttosto complicati da rappresentare, poiché l’arte non è mai muta. È forse per questo che Magritte, durante la Seconda Guerra Mondiale, inizia a comporre le sue prospettive, i suoi sguardi sull’arte. L’operazione dell’artista consiste nella riproposizione mortuaria di alcune opere altrui. I soggetti, emotivamente impenetrabili, sono sostituiti con delle casse da morto, talvolta antropomorfe.

Corpi provocatori

È il caso, per esempio, della Prospettiva: Il “Balcone” di Manet (1950). Gli sguardi asettici di Berthe Morisot, Fanny Klaus, Antoine Guillemé e Leon Coealla Leenhoff, figlio adottivo di Édouard Manet, protagonisti dell’originale, evaporano nel realismo magico di Magritte. È la catacombale sostituzione di una repentina assenza. La mitomania di queste bare si riserva il compito di sovrapporsi a esseri non già del tutto presenti, attorniati dalla malattia del vuoto. Corpi vuoti sostituiti da bare vuote o circondati da esse e riesumati alla vita? Quello di Magritte è un affronto, una provocazione, ma anche il principio di un ricordo: da bambino, soleva incontrarsi per giocare con la sua ninfetta demoniaca (cfr. Nabokov, 1996) sempre al solito posto, in un cimitero, a sprofondare nelle cripte per ritrovarsi alla luce, a dipingere. Cos’è, in fondo, tutta l’opera di Magritte, se non opera del ricordo? I volti coperti, di amanti e assassini, sono il rigurgito inquietante del trauma della madre, rinvenuta nelle acque del fiume Sambre, con la testa avvolta dalla sua camicia da notte bianca; un gesto, forse volontario, di terrore nei confronti della morte, o banale casualità. Così, un olezzo tombale ha invaso la vita, le mani e la pittura di Magritte. D’altronde, non ci si stacca facilmente dal suicidio di una madre, che è il suicidio della fonte stessa della vita, nonché una sorta di pentimento e rammarico nell’aver generato un uomo, in un mondo come questo: pensare al suicidio come a una fuga, implica vedere la vita stessa come un carico insostenibile, una lotta estenuante che non si riesce più a sorreggere. Tuttavia, è uno stato mentale temporaneo, un orizzonte di percezione ristretto da emozioni intense e spesso travolgenti. Fuggire, dunque, è la soluzione oppure una risposta temporanea a una percezione distorta? In molti casi, non è tanto il desiderio di scomparire, quanto quello di anestetizzare il dolore; è una richiesta di sollievo, più che una vera e propria fuga.

Anni che ci scrutano

“Dimenticare”: uscir di mente, in qualche modo perdere, talvolta non appositamente. Irrimediabilmente, dimentichiamo, come “schiavi martirizzati del Tempo” (Baudelaire, 2018) persino la voce di chi, un tempo, amavamo. E a che più occorrono la registrazione di quella voce, quel preciso messaggio, quella precisa nota vocale, se poi dimentichiamo e, quasi sempre, non vogliamo riascoltare più, perché fa male, sapere di avere ma non avere, dimenticare eppur ricordare. The years lie in wait for you. Gli anni ti scrutano – potremmo dire, a questo punto, citando un lavoro di Dora Maar – e non tanto per quel processo biologico dell’invecchiamento, che tanto combattiamo, mortificando il nostro corpo, con violenti prodotti di make-up, nel gioco supremo delle apparenze.

The years lie in wait for you di Dora Maar.

The years lie in wait for you di Dora Maar.

Nel 1935 Dora Maar pubblicizzava una crema anti-età, sovrapponendo al volto della bella Nusch Eluard una ragnatela, dando vita ad impressioni inquiete, quale quella d’uno specchio rotto (evocato dai fili della ragnatela) da uno sparo al centro della fronte (evocato dalla presenza, in quel punto, del ragno). Gli anni, baluardi del tempo, ci piombano addosso, come gocce di vetro pungenti, e gettano sale sui nostri occhi ribelli, in un movimento centrifugo impazzito, capace di distruggere tanto l’esterno quanto l’interno. Così, la coscienza si fa sempre più labile e i ricordi fiacchi e vulnerabili, sacrifici tombali della dimenticanza che agisce come muscolo involontario, rimuovendo persino quel che si crede e si teme di non poter dimenticare: si dimentica il dolore, un mattino, quando ci si sveglia sobri, così sobri da non ricordare quanto abbiamo pianto la sera prima.

Il tempo liquefatto

La memoria persiste, resiste, non si arrende. Eppure, tutto scivola via, in un arido deserto, dove il tempo scioglie e si scioglie, rendendosi natura viva e morta, con lo sguardo sbarrato in un luogo lontano, estraneo ai nostri occhi. La persistència de la memòria (1931) di Salvador Dalí è la straordinaria rappresentazione della relatività del tempo e della sua connessione con la sfera dei ricordi; tempo della vita e tempo del ricordo, dunque. L’opera di Dalí evoca meraviglia e mistero, servendosi di immagini surreali, di orologi molli che si sciolgono e si deformano. È straniante. Lo spettatore che assiste a tale liquefazione subisce uno shock, un cortocircuito involontario, una sospensione dal mondo e dal tempo, che necessita una ricomposizione del reale, perché si possa captare la narrazione effettiva dell’opera: il tempo si sta liquefacendo. È fluido, liquido, rapido come l’acqua sul ciglio delle strade, destinata al canale di scolo, al fango e al buio. La mollezza degli orologi è la percezione individuale, soggettiva e relativa del tempo: l’assenza di una linearità, di una universalità, in virtù di una completa dipendenza dall’esperire il mondo e conoscerlo. È il concetto della relatività del tempo che sempre ci turba, nel tentativo di strappare a questo scivolare imperterrito, a questo compenetrarsi di attimo in attimo, frammenti estatici di esperienze ambigue, cruciali, significative, da incorniciare e portare a casa, in istantanee sfocate e nostalgiche, per non saperle invecchiate, per non saperle deturpate della loro triste bellezza.

La persistència de la memòria (1931), di Salvador Dalí.

La persistència de la memòria (1931), di Salvador Dalí.

Orologi come ricordi, che si deformano e si sciolgono nel flusso del tempo. La persistència de la memòria evoca, in questa resistenza, l’idea che vi siano ricordi capaci di restare saldamente impressi nella nostra mente, nonostante questo irrimediabile susseguirsi di eventi, coincidenze, trappole e “scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede” (Montale, 2023). Il rapporto tra tempo della vita e tempo del ricordo si focalizza sulla capacità dei ricordi di persistere, resistere alle distorsioni e mantenere una sorta di stabilità nel flusso inafferrabile del tempo. Tempo della vita e tempo del ricordo si sovrappongono, facendosi ombra l’un l’altro, come due fantasmi decrepiti, piacevolmente costretti a vivere. È come tornare nella propria casa di infanzia, ma farlo adesso, in questo preciso ed esatto momento; il passato è dentro di noi, perché la memoria umana tende a volergli dare, necessariamente, un senso: una ragion d’essere, una sciocca giustificazione per il suo becero essere stato. In noi, in questo corpo cavo che siamo, spazio in apparenza finito ma sorprendentemente infinito, si contempla la natura liquida del tempo, che tocca, per ogni corpo, punti focali differenti, alterandone le percezioni spazio temporali e le memorie, che tuttavia persistono, al di là di essa.

*Questo articolo è l’esito di un lavoro di ricerca svolto all’interno del corso di “Storia e teoria dei media” tenuto da Antonio Rafele presso l’Università La Sapienza di Roma.

- Honoré de Balzac, Patologia della vita sociale, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

- Georges Bataille, Documents, Dedalo, Bari, 2022.

- Charles Baudelaire, Ubriacatevi, in A Arsène Houssaye, Lo spleen di Parigi, Mondadori, Milano, 2018.

- Jean Baudrillard, L’effetto Beaubourg, in M.G. Brega (a cura di), Simulacri e impostura. Bestie, Beaubourg, apparenze e altri oggetti, PGreco Edizioni, Milano 2008.

- André Breton, Manifesti del Surrealismo, Einaudi, Torino, 2003.

- Francis Jeanson, Sartre, teatro e filosofia. Una guida alla lettura, Editori Riuniti, Roma, 1996.

- Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio, in Xenia 2, Tutte le poesie, Mondadori, Milano, 2023.

- Vladimir Nabokov, Lolita, Adelphi, Milano, 1996.

- Jean-Paul Sartre, L’Essere e il Nulla, Il Saggiatore, Milano, 2023.

- Susan Sontag, Sulla fotografia, Einaudi, Torino, 2004.