| |

|

Le

bussole rotte e il telescopio internato | |

| di Raffaele Bruno e Rosa Saviano | |

|

“L’arte ha una scorza esterna che porta piacere, approvazione, che la

fa accogliere alle percezioni umane, ed un velato interno di contenuti forti,

pulsioni od angosce, fantasie o drammi”.

Wilfred Bion

Sigmund Freud Nel lavoro con i pazienti

psichiatrici gravi, o molto gravi, non è insolito osservare che ad un certo

punto della malattia essi comincino a dedicarsi ad

attività creative. Tali attività non vengono intraprese

solo occasionalmente, ma riempiono la maggior parte della vita di alcuni di

loro, proprio come Nanof. Si manifesta in

essi un quid che ha le sembianze di un incontenibile impulso a creare,

utilizzando i materiali e gli strumenti più diversi.

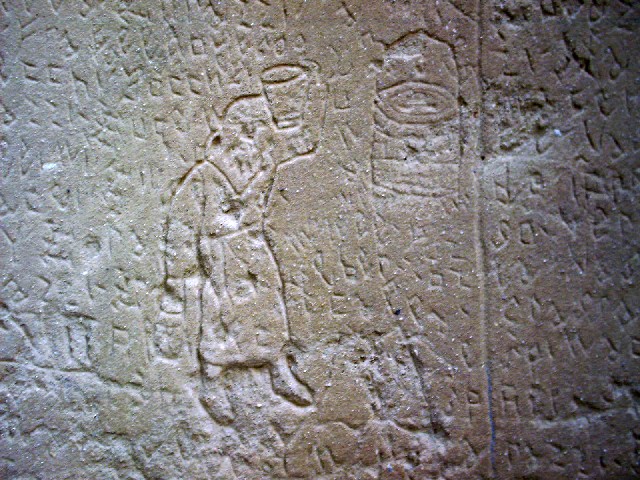

Si potrebbe ipotizzare che la sua

enigmatica produzione - graffiti, cartoline e disegni - sia un veicolo

attraverso cui potersi esprimere, attraverso cui poter comunicare e, nello

stesso tempo, poter nascondere ciò che non può, o non può

ancora, essere espresso. La creatività, crediamo, si possa offrire a Nanof come la soluzione scelta per mettere in contatto col

mondo esterno la sua verità interiore, scavalcando d’un

balzo sia le prigioni psichiche della follia sia le espressioni compiacenti di

un adattamento, che può configurarsi in alcuni casi – personalità “come se“ (Deutsch, 1942) – come l’altro versante di una manifestazione

patologica. Tali manufatti potrebbero configurarsi come oggetti transizionali (Winnicott, 1971),

percepibili fuori di sé e nello stesso tempo investiti d’una

parte molta intima di sé, un ponte tra mondo interno e mondo esterno. In tal

senso l’operazione artistica, attraverso la conquista del simbolico, sarebbe

indirizzata a trasformare il mondo interno assediato da fantasmi inconsci

portatori di angoscianti progetti distruttivi e di

morte in un luogo bonificato e ricreato armonicamente (Segal,

1991). Le parole di Platone nel Simposio

sembrano offrire un sostegno a questa ipotesi di

lettura: “L’arte ha una scorza esterna che porta piacere, approvazione che la fa

accogliere alle percezioni umane ed un velato interno di contenuti forti,

pulsioni od angosce, fantasie o drammi”. Forse il doppio statuto dell’arte è

riproponibile nell’effetto di doppio presente nell’acronimo Nanof scelto da Nannetti – Nannetti quando parlava del graffito da lui realizzato, ragionava del suo autore, Nanof, come di "altro da sé" - un acronimo che definisce una parte

di Nannetti, ma potremmo dire di noi, una parte

presente ma taciuta, quella parte confinata, distanziata, lontana perché non può

essere né guardata, né vista dalla

società e tanto meno accettata. Tale parte è, nel contempo, talmente vicina da

risuonare in ognuno di noi ogni volta che desideriamo ardentemente

di essere liberi di

provare quello che si prova, invece di quello che sarebbe necessario provare.

Ma se da un lato la scelta della follia libera dalle catene

della società, dai vari condizionamenti, dalle sovrastrutture, dall’altro

allontanarsi dalla “realtà”, l’acquistare

un biglietto per un viaggio di sola andata, “dal mondo comune (Gemeinsamwel) al mondo proprio (Eigenwel)”,

… “dalla compagine più condivisa e sicura del mondo comune all’autismo del mondo

proprio” (Di Petta, 2002) – immaginiamo Nanof dedito alla sua opera: davanti a sé la grandiosità di

un “libro con pagine alte quasi due metri” e alle sue spalle tutto il resto, il

(l’altro) mondo – spaventa, impaurisce, significa, forse, vivere il Dies irae, l’ora,

come dice Celan, che non ha più sorelle (Szondi, 1990), vivere la fine del tempo umano e la fine

della storia, la fine del mondo, per poi assistere ad una palingenesi

individuale e cosmica. La realtà che ci circonda è l’unica

a noi nota, l’unica bussola in nostro

possesso attraverso cui orientiamo il nostro viaggio su

questa terra, attraverso cui indirizziamo il nostro cammino … ma quando,

passando per l’ora zero, questa

bussola si ferma, si immobilizza, come poter riprendere l’iter iniziato? Verosimilmente Nanof attraverso

le sue produzioni, il cercare di mettere in formule, di rappresentare e Vorremmo, infine, al di là di un

giudizio di valore e di qualità della produzione di Nannetti,

avvicinarci, seppur brevemente, alle modalità che la società riserva al

trattamento dell’alterità, e non solo nella forma

dell’alienato. A tal

proposito la lettura data da Mistura nella relazione “L’incontro con l’altro.

Dal folle allo straniero” ci è sembrata interessante e

stimolante: “Noi abbiamo paura della diversità: questo è già follia ed è anche

un modo per difendersi da essa. Vorremmo creare distanze e porre

confini precisi, ma non ci siamo riusciti del tutto: il

confine, infatti, separa accomunando”. … “Abbiamo

medicalizzato la follia, ma non abbiamo certo neutralizzato la diversità,

né abbiamo diminuito la nostra paura a fronte dell’Altro diverso”.

… “Come se ogni società avesse bisogno di costruirsi una realtà ed un fantasma

della diversità per costruirsi e mantenere la propria identità. Come se

non potessimo avere una identità senza mettere in atto

qualche meccanismo di identificazione o di esclusione di coloro che sono diversi

da noi” (Mistura, 2000). Probabilmente il vivo interesse che

Nanof ha suscitato in alcuni di noi, potrebbe rappresentare un canale

di apertura all’alterità, alterità che nei

manufatti del nostro uomo lontano e vicino presenta l’ombrosità o

l’incomprensibile bizzarria di atti e linguaggi quotidiani di un folle, e, come

gemma inattesa, prende la forma della creazione artistica. Una creazione

riconosciuta da alcuni, studiata da altri ed affascinante per tutti. Bibliografia

Bion W.R., Attenzione e

interpretazione, (1970) Armando, 1973.

Blankenburg W., Der Verlust der naturlichen Selbstverstaendlichkeit,

Enke, Stuttgart, 1971.

Conrad K., Die beginnende Schizophrenie.

Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns,Thieme,

Stuttgart,1958

Deutsch H., Some forms of emotional

disturbance and their relationship to schizophrenia. (1942) Psychoanal.

Q., 11: 301-321 (trad. it.: Alcune forme di disturbo emozionale e la loro relazione con la

schizofrenia.

Psicoterapia e Scienze Umane,

1989, XXIII, 4: 91-108; anche in: Deutsch H., Roazen P., Zilboorg G., Il sentimento assente [“L'osservazione

psicoanalitica, 5”]. Torino: Bollati Boringhieri,

1992, pp. 51-77).

Di Petta G., Il mondo

vissuto. Clinica dell’esistenza-fenomenologia della cura, Ed.

Univ.

Romane, Roma, 2002.

Fattori A., L'ultima protesi: Figli della pietra e della

carne,

http://etc.dal.ca/belphegor/ , Vol. 2, N. 2,

aprile 2003, L’organico e l’artificiale.

Freud S. Saggi sull'arte la letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino

Freud S. Il poeta e la fantasia, in Opere Complete 1905-1908, vol. V, Boringhieri, Torino 1972.

Mistura S, L’incontro con l’altro. Dal folle allo

straniero. Relazione letta al convegno Crisi e cronicità.

Reggio Emilia, 2000.

Segal H., Sogno, fantasia e arte. Cortina, Milano, 1991.

Szondi P., 1990. Poetry of constancy – Poetica della costanza. La traduzione di Celan del sonetto 105 di

Shakespeare. In L’ora che non ha più sorelle.

Gallio, Ferrara.

Winnicott D.W., (1971) Gioco e

realtà, Armando, Roma 1974. [1] Il processo della creazione artistica, così come qualsiasi processo creativo e conoscitivo non è esente da difficoltà e pericoli: affrontare l'ignoto e accogliere dentro di sè un idea nuova comporta il tollerare un insieme di forti sentimenti di rischio e di imprevedibilità: Wilfred Bion paragona tale vissuto al timore di un crollo psicotico, alla paura della pazzia. [2] È lo stesso Freud ad indicare più volte nelle sue opere che nell’inconscio preso di per sé non vi sia nulla di artistico, e che “l’arte vera comincia con le velature dell’inconscio», così «il poeta addolcisce il carattere della sua fantasticheria alterandola e velandola». [3] Seppur esula da questo scritto un’approfondita, quanto interessante, analisi etimologica dei termini alieno e alienato, nonché un’analisi del posto che tali termini hanno avuto nell’evoluzione della conoscenza psichiatria e delle “pratiche ad essa connessa, non possiamo non evidenziare che hanno la stessa radice ben affondata nell'alterità.

| |

C’

C’ ordinare

attraverso diagrammi le possibili associazioni di metalli, figure geometriche,

colori, numeri, creando una sorta di “scienza delle corrispondenze” (Fattori,

2003),

ordinare

attraverso diagrammi le possibili associazioni di metalli, figure geometriche,

colori, numeri, creando una sorta di “scienza delle corrispondenze” (Fattori,

2003),