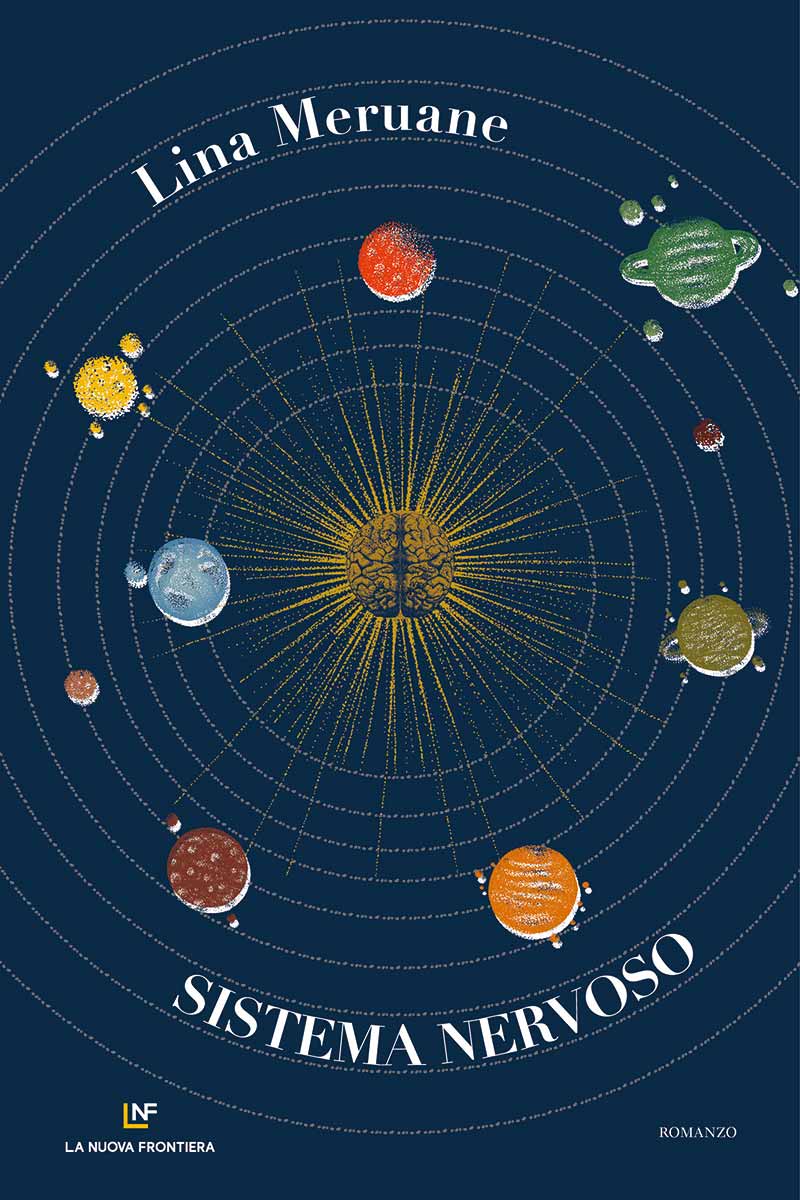

Libro fuori dalle ordinarie coordinate per la modalità di trattazione di alcune tematiche estremamente vicine alla nostra intima quotidianità e, più in generale, a questo tempo che qualcuno ha egregiamente associato alla categoria concettuale della weirdness, Sistema nervoso di Lina Meruane è l’opportunità di ripensare alle nostre esistenze alla luce di una sana deformazione: quella che, in un apparente paradosso, rilegge la malattia e scombina la presunzione di un certo razionalismo scientifico. Lo si potrebbe definire un viaggio dentro la precarietà di questo tempo, perché, sebbene esso tragga origine dalla specificità della vicenda della sua protagonista, quasi in una dinamica da buco nero, involge, risucchiandolo, tutto ciò che intorno si muove, imponendo all’osservatore una rilettura non solo dell’esistenza di chi agisce sotto i riflettori, ma anche della società intorno e di noi che ne facciamo parte.

È una crisi il punto di partenza, l’origine del movimento di cui il viaggio consta, nello svolgimento di piani temporali che seguono la necessità di costruzione e di rilettura del passato, oltre che di definizione del carattere della protagonista, colei che prova stancamente a portare a compimento la tesi per un dottorato di ricerca in astrofisica. Il tempo le rema contro nella misura in cui le rivela l’ingombro della fatica rispetto a una conclusione che, imponendole una chiusura, sancirebbe l’obbligo di un bilancio: non resta che invocare l’opportunità di una malattia che le conceda, quasi un’ultima sigaretta di sveviana memoria, l’apertura temporale necessaria a illudersi di potercela fare.

L’universo che, in qualche modo, recepisce la forza deterministica votata al mantenimento del blocco, risponde alla sua richiesta, generando un’interessante intersecazione di piani familiari nella forma dello spostamento dell’attenzione dai corpi celesti, campo dei suoi interminabili studi, a quelli umani, oggetto dello sguardo medico paterno. La peculiarità del processo indotto dalla malattia è nella necessità per la figlia di guardare sé stessa da un’ottica da cui il padre avrebbe voluto osservasse il mondo, avendo creduto di potere confidare in un’eredità professionale tramandata. Recita un passaggio:

“Il primo tradimento fu scartare la medicina per una scienza che spiegava tutto, dal microscopico al macroscopico. Il secondo fu sperperare la vecchiaia del padre e poi mentirgli guardandolo negli occhi. Il suo ultimo tradimento sarebbe stato respingere il suo consiglio”.

Lei esaurisce l’eredità lasciatale dalla madre e preservata dal padre, fuggendo responsabilità e approdi. Lei rifiuta i corpi nell’accezione paterna e, fuggendo, si appiglia all’universo in cerca di risposte. Quasi in un cortocircuito, quest’ultimo, l’appiglio, la porta indietro, non solo nell’obbligo di tornare all’umano, sebbene nella forma distorta della malattia, ma anche nell’avanzamento del piano temporale del passato dentro cui si collocano le vicende, e sue e delle persone che intorno a lei ruotano, che si affacciano alla sua mente alla luce di un’interpretazione uniformata dalla malattia medesima: la madre naturale e quella adottiva, la cugina e il compagno, tutti si muovono in sequenze dove domina il guasto, il rischio, lo spettro della morte, la fine possibile. Tocca a lei, ora, nel presente offerto dalla narrazione, rileggersi in una precarietà fino a quel momento fuori dal suo personale raggio d’azione, toccando con mano la fatica della condizione di paziente (“Nessuno vuole avere a che fare con la disperazione altrui”). In qualche modo, la crisi generata da un blocco che determina non solo un ripensamento delle vite altrui in un’ottica differente in cui la lucidità dello sguardo che scandaglia il vero con sottile ironia si accompagna a una frattura con cui farsi osservatori compassionevoli delle vite degli affetti intorno, ma anche una revisione della propria (“Questo gliel’hanno già detto, la storta è Lei. La strana. Bestia rara fuori posto.”). In fondo, un modo per fare i conti anche con le proprie origini. Riporta le seguenti parole un passaggio emblematico al riguardo:

“Per i suoi genitori tutto cominciava nel corpo e finiva nella malattia, e quello che accadeva nel frattempo faceva parte della stessa conversazione ininterrotta”.

Evidentemente un modo di concepire l’esistenza per verità assolute, una ripartizione di ciò che ne fa parte alla luce razionalistica di una presunta sanità corporale, il bene e il male, il bianco e il nero, la vita e la morte. Eppure in quel passaggio cromatico risiedono tutte le sfumature del mondo e la complessità del vivere, il dolore e la coscienza che esso sia ben oltre il frutto della nostra mente che potrebbe garantircene l’oblio. Lo apprende lei direttamente nell’attesa che la separa dal comprendere la natura e l’origine della sua malattia:

“Il tempo morto dell’attesa era forse il tempo più vivo, più vigile, quel tempo del corticosteroide che si fa largo nelle vene, il tempo della programmata distruzione del suo sistema di difesa”.

Apprende la possibilità di essere al di fuori di un inquadramento ortodosso quale quello scelto dalla famiglia per giudicare e decretare l’esistenza dell’unico universo concepibile, molto ben al di sotto delle stelle, ma anche che, se “Lei sognava di imbottigliare stelle cadenti”, forse non è fatta della stessa sostanza di quel nucleo che l’ha messa al mondo. Di fronte al viaggio che compie, si sfalda, senza mai perdersi, la connotazione ironica del racconto, finendo per essere non più un mascheramento della propria fragilità, ma l’accompagnamento, più naturale e velato, alla coscienza della propria precarietà. Se è vero che tutto ha origine da una crisi, è altrettanto vero che Lina Meruane pone all’attenzione del lettore la disgregazione conseguenziale anche attraverso lo stile, la forma della narrazione e alcuni non trascurabili dettagli di identificazione dei soggetti che interagiscono con la protagonista.

Non è per nulla casuale la scelta di ripartire il testo in parti (buchi neri, esplosione, via lattea, polvere di stelle, gravità) che, attraverso il ricorso al linguaggio astronomico, identificano un surplus significante che congiunge il cielo alla terra in un momentaneo equilibrio di assetti. Chiara la rinuncia ai capitoli, come la modalità di sviluppo del tessuto narrativo che si svolge lungo una serie di riflessioni o istantanee che, monoliticamente, racchiudono ciascuna particella della disgregazione avvenuta.

Altrettanto coerente a ciò, l’abbattimento dei nomi quale sistema di identificazione: nessuno ha un nome, tutti un ruolo contrassegnato nel testo con la iniziale maiuscola, un sostitutivo del nome perso nella visione ampia, casistica e scientifica nella quale siamo genere umano, casi, prova e confutazione di tesi, esseri funzionali alla certezza matematica e alla sua celebrazione statistica. Per un apparente paradosso la malattia della protagonista non ha nome, come non lo ha lei sin dalle prime pagine del romanzo. È solo Lei. In una perfetta ricomposizione del puzzle, padre e figlia si ritrovano, veri e mutati, al termine, senza nulla tra le mani che la loro precarietà sancita dalla malattia che visita democraticamente entrambi. Riconoscere i limiti: non resta altro. Tutto il patrimonio di conoscenze, spazzato via dalla morte che avanza, lascia solo spazio alla possibile lettura dell’aldilà e allo sguardo rivolto verso l’alto.