“La migliore letteratura ci costringe sempre a interrogarci su ciò che tenderemmo a dare per scontato, e mette in discussione tradizioni e credenze che sembrano incrollabili”

(Nafisi, 2007).

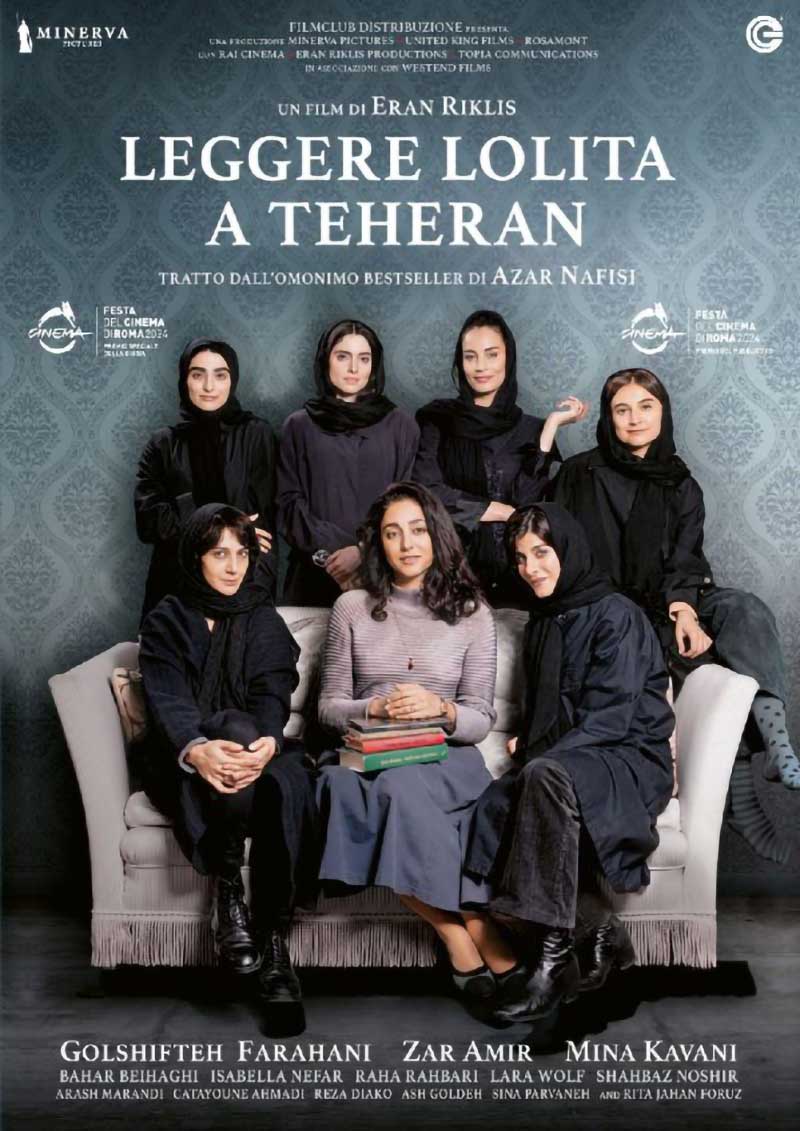

*Eran Riklis, regista israeliano di impatto internazionale, attraverso i suoi film di natura politica e sociale, tenta di minare le barriere difensive creando immagini che sfumano il confine tra io e l’altro, tra il privato e il pubblico. Un regista che invita lo spettatore a mettere in discussione la propria percezione della realtà e di sé stesso, invitandolo a chiedersi se la realtà sia effettivamente la propria o di qualcun altro. Qual è il confine tra realtà e illusione, cosa c’è al di fuori della “caverna”? Il nuovo film di Riklis, Leggere Lolita a Teheran (Reading Lolita in Tehran), uscito nelle sale italiane il 21 novembre 2024, ora anche disponibile per il mercato home video, è un fedele adattamento del celebre romanzo della scrittrice iraniana Azar Nafisi: Leggere Lolita Teheran (Reading Lolita in Tehran), pubblicato negli Stati Uniti nel 2003. Il regista si assume il compito di portare sullo schermo riflessioni quanto mai attuali e lo fa decidendo di ricreare la Teheran degli anni Ottanta a Roma. Nello specifico, tra i luoghi interessati, vi è l’Università degli Studi La Sapienza: i corridoi della facoltà di Lettere e Filosofia diventano luogo di scontro tra la professoressa Nafisi e il regime dei Mullah. Il film è una nuova occasione per tornare sui temi di questo romanzo passionale: un ritratto disperato di donne vissute nei decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, una storia di identità violate e destini da costruire. In un passato che assume le forme di una prigione, l’unico strumento per liberarsi dalle catene mentali della tradizione è la letteratura libera dalla censura.

Il diritto all’immaginazione

Sin dalla copertina dell’edizione italiana, si evince il tema centrale intorno a cui ruota l’intero romanzo: una donna indossa un’ampia veste nera, ha solo il volto e le mani scoperte e tiene in mano una mela rossa, simbolo del peccato originale compiuto da Eva. La stessa Lolita di Vladimir Nabokov, che dà il titolo al romanzo, è una peccatrice, una bambina impura agli occhi del mostro religioso islamico, colpevole per la sua bellezza minacciosa. Con i suoi artigli e il suo canto ammaliatore strega e devia l’uomo, vittima della “ninfetta” e costretto ad approfittarsi di lei. Nel suo romanzo, Azar Nafisi, professoressa di letteratura inglese, porta avanti la battaglia per il diritto all’immaginazione e lo fa insegnando classici della letteratura occidentale, considerati proibiti dalla repubblica islamica perché provocatori e profani. Opere non adatte a una

“[…] cultura che negava qualsiasi valore alle opere letterarie, a meno che non servissero a sostenere qualcosa che sembrava più importante: l’ideologia”

(Nafisi, 2007).

Il primo capitolo è dedicato a Vladimir Nabokov, in particolare, al suo celebre romanzo Lolita del 1955. Con la sua scrittura magistrale, Nabokov riesce a ricreare le dinamiche oppressive dei totalitarismi, attraverso la vicenda personale di Lolita e Humbert. Lolita, a seguito della morte della madre, viene affidata al signor Humbert che, divenuto suo tutore, la costringe a essere sua amante. Una bambina di dodici anni è costretta ad avere rapporti sessuali e a convivere con il suo seviziatore. Parallelamente alla violazione fisica subita, Nabokov mostra lo stupro mentale subito dalla vittima. Azar Nafisi scrive:

“La verità celata che si cela dietro la storia di Lolita non è lo stupro di una ragazzina da parte di un vecchio sporcaccione, ma la confisca di un individuo da parte di un altro. Non sappiamo che cosa sarebbe diventata Lolita se Humbert non l’avesse annullata a quel modo”

(Nafisi, 2007).

Le azioni di Humbert rispecchiano le dinamiche di potere di un totalitarismo: annullare l’individualità e l’identità di un cittadino, privarlo della propria libertà fisica e di pensiero. Humbert si appropria dell’esistenza di Lolita, un’appropriazione puramente solipsistica: sin dall’inizio del romanzo di Nabokov, Lolita viene presentata dal suo rapitore come una sua creatura, una Lolita di fantasia senza volontà e senza una “vita propria”. Non esiste nessuna Dolores, Lolita diviene una bambola priva di coscienza nelle mani di Humbert. L’uso ossessivo dell’aggettivo possessivo rende ancora più esplicita l’oggettificazione di Lolita, come si legge nel celeberrimo incipit:

“Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi. Mio peccato, anima mia. Lo-li-ta: la punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per batter, al terzo, contro i denti. Lo. Li. Ta. Era Lo, semplicemente Lo al mattino, ritta nel suo metro e quarantasette con un calzino solo. Era Lola in pantaloni. Era Dolly a scuola. Era Dolores sulla linea tratteggiata dai documenti. Ma tra le mie braccia era sempre Lolita”

(Nabokov, 2014).

Ciò che rende ancora più terrificanti le azioni e i pensieri di Humbert è la sua pretesa di essere un marito e padre per Lolita: leggiamo i sintomi febbrili tipici dell’innamoramento. L’amore e la passione di un semplice essere umano che, come tutti gli altri, prova un sentimento folle. Humbert è solo una vittima di una delle tante “ninfette” che, consapevoli o meno, inducono l’uomo a provare pulsioni incontrollabili. Perché dovrebbe essere giudicato da noi “ipocriti lettori” come un mostro? Nel romanzo, Humbert, rivolgendosi al lettore, tenta di convincerlo della sua parziale innocenza. Utilizza il termine “Bruder” riducendo la distanza tra sé e il lettore, come a volerlo giudicare a sua volta: un chiaro rimando alla poesia Al lettore (Au Lecteur) di Charles Baudelaire ne I fiori del male (Les Fleurs du Mal).

[…] “Ma tra gli sciacalli, le cagne, le pantere, le scimmie, gli scorpioni, i serpenti, gli avvoltoi, i mostri guaiolanti, urlanti, grugnenti e striscianti, nell’infame serraglio dei nostri vizi, / eccolo là il più brutto, il più immondo, il più maligno: la Noia! Non si scalmana con gran gesti e grida, ma farebbe facilmente una rovina della terra e in uno sbadiglio ingoierebbe il mondo! / Ha l’occhio gonfio d’involontarie lacrime, e sogna patiboli fumando la sua pipa. Quel leggendario mostro, tu, lettore, lo conosci, – ipocrita lettore, – mio simile- fratello”

(Baudelaire, 1988).

Lolita come una “farfalla mezza morta infilzata al muro” (Nafisi, 2007) e rinchiusa nella prigione creata dal suo rapitore, non può fare altro che stare al giogo per sopravvivere. Nella rassegnazione alla realtà marcia in cui viene gettata, accetta il suo ruolo e arriva a sentire il bisogno di quel mondo divenuto la sua quotidianità. Perché dovrebbe rischiare di rimanere completamente sola, buttarsi nel vuoto, nell’ignoto, quando chi le sta accanto sembra amarla e la convince di questo? Lolita non è in grado di distinguere più il male dal bene: questo è il potere dell’ideologia e del controllo. Come scrive Azar Nafisi nel suo romanzo, ciò che accomuna lei stessa e le sue studentesse a Lolita è “la perversa collusione tra vittima e carnefice” (Nafisi, 2007).

Tuttavia, lungo la narrazione non mancano momenti di curiosità e di consapevolezza della propria prigionia, nonché tentativi di insubordinazione. Vediamo in Lolita la voglia di bellezza, la sua intelligenza, il desiderio di lottare contro quella realtà che le è stata imposta, momenti di lucidità e dolore che le fanno perdere la testa. Quel dolore è ciò che la rende viva. Dolores tenta di tornare in superficie e sopprimere Lolita, l’immagine illusoria, statica e immobile di una dodicenne. Le studentesse di Nafisi, come Lolita, sono vittime dell’ideologia islamica: regime che riduce le donne a immagini ideali di donne pure ed evangeliche, private della loro individualità e identità, costrette ad accettare il gioco del matrimonio tradizionale, a indossare il velo per nascondere la loro natura femminile. In altre parole, sono costrette a rinnegare la loro stessa natura, e diventare anch’esse prodotti del solipsismo di Khomeini. Scrive Nafisi:

“Un giorno di primavera del 1981 – mi sembra ancora di sentire il sole e la brezza del mattino sulle – mi accorsi di non esistere. Poco più di un anno dopo essere tornata nel mio paese, nella mia città, a casa mia, scoprii che lo stesso decreto che aveva trasformato l’Iran in Repubblica islamica dell’Iran aveva reso me e tutto ciò che ero stata assolutamente insignificante” […] Che cosa fa chi si scopre inesistente? A volte scappa, voglio dire fisicamente, e se ciò non è possibile cerca di reagire, accetta le regole del gioco, cerca di mimetizzarsi con i carcerieri”

(Nafisi, 2007).

Per mantenere la propria integrità, l’unico modo per opporsi al regime senza farsi lapidare o torturare è sparire dalla vita pubblica, smettere di esistere. Diventare complice dei carcerieri significa anche perdere la più alta forma di libertà concessa all’uomo: la libertà di pensiero. Il pensiero è ciò che permette all’uomo di distinguere il bene dal male, ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Nel momento in cui viene meno il pensiero, l’uomo diventa un automa privo di senso critico, una pecora di un gregge fedele al suo pastore. Basti pensare al processo di Otto Adolf Eichmann descritto dalla filosofa, Hannah Arendt, ne La banalità del male: la Arendt spiega che uno dei principali argomenti di Eichmann al processo, fu che “nessuna voce si era levata dall’esterno a svegliare la sua coscienza” (Arendt, 2013), nella Germania nazista molti individui che ricoprirono cariche importanti hanno dichiarato dopo la guerra di essere stati “interiormente contrari” al regime. Questi individui però agivano come dei perfetti nazisti, anzi si mostravano più nazisti dei nazisti comuni. Dunque,

“l’unico modo possibile di continuare a vivere in Germania e di non seguire i nazisti era sparire completamente: il «ritiro da ogni significativa partecipazione alla vita pubblica» fu in effetti l’unico sistema con cui uno poteva limitare la colpevolezza individuale […]”

(ibidem).

La professoressa è costretta a fare proprio questo: le viene negato il diritto di lavorare ed essere una cittadina attiva, fare ciò per cui ha studiato tutta la vita, costretta a sparire dalla vita pubblica e rinchiudersi nella propria casa. La banalità del male di cui parla Arendt sta nel fatto che alcuni individui, non sono consapevoli di ciò che stanno facendo, e se lo sono parzialmente, il pensiero viene soppresso dall’obbedienza cieca alle leggi, al potere. Eichmann non era un cattivo, bensì un uomo qualunque, ordinario, che voleva semplicemente fare carriera e adempiere al proprio lavoro senza porsi domande:

“quando io parlo di banalità del male, lo faccio su un piano quanto mai concreto. Eichmann non era uno Iago né un Macbeth, e nulla sarebbe stato più lontano dalla sua mentalità che «fare il cattivo» – come Riccardo III- per fredda determinazione. Eccezion fatta per la sua eccezionale diligenza nel pensare alla propria carriera, egli non aveva motivi per essere crudele […] Per dirla in parole povere, egli non capì mai che cosa stava facendo. […] Non era uno stupido, era semplicemente senza idee”

(ibidem).

Quella lontananza dalla realtà e mancanza di idee sono più pericolose degli istinti malvagi che forse sono innati nell’uomo? Gli stessi lettori, giudici di Humbert, potrebbero essere un possibile Eichmann. È evidente il motivo per cui una caratteristica ricorrente di un regime sia l’impossibilità di usufruire liberamente della letteratura. la letteratura, libera dall’ideologia, permette di entrare nei panni di qualcun altro, comprendere gli aspetti più reconditi del carattere ed evitare di emettere giudizi troppo severi. Al di fuori della sfera letteraria, spesso si riesce a cogliere solo la superficie di una persona, ma se si arriva a conoscere davvero qualcuno, “non è facile mandarlo al patibolo” (ibidem). La conoscenza dell’altro garantisce la conoscenza dell’io. Il pensiero, dunque, sfida il male perché cerca di andare alle radici, di raggiungere le profondità dell’io; il male, d’altra parte, si diffonde come un fungo in superficie e non “può essere radicale” (ibidem). Lolita, la professoressa Nafisi e le studentesse si sono liberate dalle catene della caverna: vedono cosa c’è oltre. Le trasformazioni avvengono nel momento in cui si va oltre un passato che immobilizza, cristallizza, impedendo il cambiamento. Come spiega nel romanzo Azar Nafisi, vivere in paesi antichi come l’Iran, significa convivere con un passato da cui è impossibile sganciarsi. L’occidente, l’America in particolare, sono il nemico dell’Islam, il “Grande Satana”, perché simbolo di una modernità che tenta un assalto alla cultura islamica o, meglio, all’ideologia islamica.

“Iperrealismo delizioso / ascesi estatica / travelling multiprocessivo / multidimensionalità interattiva / di che planare”

(Baudrillard, 2022).

Jean Baudrillard parla dell’America come un’iperrealtà: non un sogno, né una realtà, “un’iperrealtà in quanto utopia vissuta come realizzata” (ibidem): tutto è reale, immanente, pragmatico. È un paese vitale, un modello di vita nuovo e violento, in cui l’immaginario storico ha poca rilevanza, in opposizione a paesi antichi, come l’Iran. Un paese giovane in continua ascesi: “la cultura, la politica, ma anche la sessualità sono qui sottomesse alla visione esclusiva del deserto, che costituisce la scena originaria” (ibidem). L’immagine del deserto in cui tutto sparisce, tutto si desertifica, si riduce a nulla. Un foglio bianco privo di linee già tratteggiate, che permette una sperimentazione radicale. L’America non ha un passato, una verità primitiva, vive in una costante attualità. Una vetrina osannata da chi vive in un paese in crisi, come la professoressa Nafisi: nel romanzo tenta di sopprimere l’impulso di fuggire in America, arrivando alla decisione finale di partire. Ma oggi l’America è ancora il “paradiso perduto” ritratto da Azar Nafisi? Cosa resta di quel paese un tempo libero dalle leggi oppressive e culla della libertà intellettuale? Se vent’anni fa l’America accoglieva i dissidenti oggi grida chiusura e nazionalismo. La cultura è sempre più rarefatta e il pensiero soffocato da un conformismo dilagante.

Contro le coscienze dormienti

Ne ha parlato la stessa Nafisi alla 17a edizione di Pordenonelegge, in occasione della consegna del premio Crédit Agricole La storia in un romanzo: negli Stati Uniti la teocrazia sta erodendo gli spazi della democrazia (cfr. Ziino, 2024). Si avanza verso una dittatura mascherata da democrazia. L’America di Trump rischia di diventare il mostro da cui lei è fuggita. Per quanto si pensi che la democrazia sia un valore irremovibile, oggi in Occidente è più fragile che mai. Nafisi, così come la Arendt, ribadiscono entrambe lo stesso concetto: il vero pericolo non sono quei mostri che detengono il controllo delle nostre vite, bensì “le coscienze dormienti”, “l’atrofia del sentire”. Il vero pericolo è nella scelta di non porsi domande: il conformismo culturale distrugge le libertà individuali, e dimenticare la strada fatta per raggiungere la democrazia è ciò che conduce alla sua disfatta.

Concludendo, Leggere Lolita a Teheran è una riflessione sul confine tra libertà e oppressione, tra simulazione e realtà, manifesto della lotta alla censura, ai dogmi imposti dall’ideologia. Oggi come ieri, la lettura di romanzi come Lolita diventa un atto di resistenza e di fedeltà alla propria umanità. La vera liberazione non è esteriore, al contrario consiste nel conquistare la propria autonomia di pensiero in una realtà che cerca di negarla, abbracciando una realtà più autentica. Di fronte alla reclusione mentale, il libro diventa “un luogo dove si può stare dopo aver fatto sgombero di tutto, idee parole e cose ricevute” (Scarpa, 2017). Il film di Eran Riklis è un invito a reagire, un appello a non dimenticare la potenza della letteratura come memoria viva e come difesa contro l’oblio, l’apatia e l’indifferenza.

*Questo articolo è l’esito di un lavoro di ricerca svolto all’interno del corso di “Storia e teoria dei media” tenuto da Antonio Rafele presso l’Università La Sapienza di Roma.

- Hannah Arendt, La banalità del male, Feltrinelli Editore, Milano, 2020.

- Charles Baudelaire, I fiori del male e tutte le poesie, Newton Compton Editori, Roma, 1988.

- Jean Baudrillard, America, SE, Milano, 2022.

- Vladimir Nabokov, Lolita, Adelphi, Milano, 1996.

- Domenico Scarpa, Senza alterare niente, in L’arte della gioia, Einaudi, Torino, 2014.

- Giulia Ziino, Azar Nafisi a Pordenonelegge: «La letteratura è verità: ecco perché fa paura», Corriere della Sera, 22 settembre 2024.