“In principio era il Verbo”

(Giovanni 1,1).

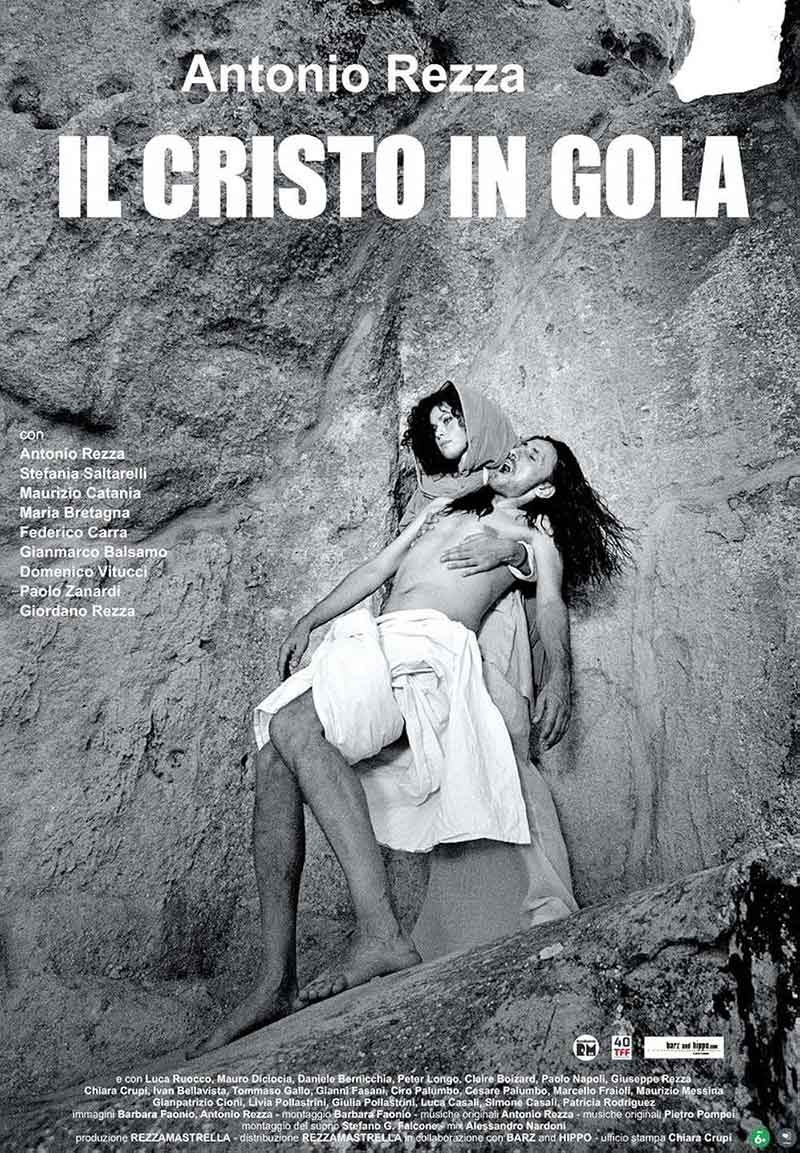

Gesù il Nazareno è senza voce. Versi bestiali e da infante echeggiano dalla sua bocca, profanando una passione tutta eretica di gemiti; protagonista di una rappresentazione senza Sacro ma mai realmente blasfema. Questo è il tema de Il Cristo in gola, film di Antonio Rezza del 2022, disponibile da gennaio 2025 in streaming in esclusiva sulla piattaforma di distribuzione di opere indipendenti OpenDDB, sul quale sono già presenti le opere del duo Rezza e Flavia Maestrelli (quest’ultima per una volta assente ne Il Cristo in gola). Una rappresentazione contemporanea del sacro opposta per tematiche e modalità la si trova nello spettacolo teatrale di Jerzy Grotowski Il principe costante, messinscena del 1965. La via blasfema è il mezzo conduttore che sospinge a una ritualità ritrovata e tradotta al tempo presente.

La creazione artistica Sacra nell’epoca contemporanea

Il desiderio primordiale dell’uomo che ha di comunicare mediante la creazione artistica risale agli albori della nostra civiltà, all’epoca Paleolitica. Già al tempo il codice simbolico-rappresentativo veniva considerato parte integrante delle cerimonie magico-religiose. In particolare in Asia, si è sempre creduto che le arti avessero un’origine divina, tanto che essendo Dio in tutte le religioni l’artista supremo, l’artista cinese dalla mano perfetta veniva costretto a scomparire per non concorrere all’infinita creatività di Dio. La funzione teatrale stessa nasce nell’antica Grecia con la tragedia come parte integrante delle celebrazioni in occasione delle Dionisie, e dunque attività rituale finalizzata ad uno scopo sacro di catarsi collettiva. E ancora, nel Medioevo i Misteri e le rappresentazioni liturgiche sacre erano parte integrante e necessaria nella civiltà. Nella storia del mondo, però, la dialettica tra le due istituzioni, teatro-religione, hanno subito diverse fratture, date dal variare delle condizioni storico-sociali. E dunque certe forme teatrali inizieranno a essere considerate come eretiche e blasfeme (vedasi i carnevali), e pian piano la rappresentazione scenica inizierà a non essere più tutelata dalle istituzioni, a uscire dalle Corti sino ad essere agita per strada. Come accadde per la Commedia dell’Arte, considerata buffonesca e volgare, dal secolo Cinquecento sino all’Ottocento circa.

Arriviamo così agli ultimi due secoli di storia, scanditi da una desacralizzazione della società, con la quale è cessato d’esistere in grande parte un intimo rapporto tra fede e realtà umana, ragione per cui di conseguenza anche la ricerca artistica sacra è stata relegata a casi marginali e d’eccezione. Il cambiamento socio-culturale che ha favorito l’arricchimento delle classi benestanti e il conseguente acuire delle disparità sociali, Il trauma delle due guerre mondiali nel Novecento insieme ad altri svariati fattori hanno comportato un forte sentimento di depressione e sfiducia dell’uomo. Inoltre la scoperta della psicanalisi e i successivi studi sulla psiche umana condotti per la prima volta da Sigmund Freud hanno concorso, assieme a quanto detto prima, a far vertere ancor di più l’attenzione dell’uomo sulla propria personalità. Nell’intento di generare una fiducia basata sull’autocoscienza, e non più su un qualcosa di superiore nel quale era impossibile deporre più speranza. Oggi infatti il sacro è sostituito con l’indagine del subconscio, se non quando è totalmente esiliato dalla rappresentazione. L’uomo non ritrova più in sé una necessaria ricerca del divino, così anche la realizzazione di un’arte religiosa risulta vanificata. Se dapprima era proprio la rappresentazione sacra a essere il magnete fondamentale per attrarre tutte le altre realtà artistiche, ora si relega a singolari tentativi di pochi artisti, che per personale necessità interiore vi si dedicano.

Retrocedendo agli antipodi di questa frattura tutta novecentesca, i disagi e le sofferenze che ne derivarono, sospinsero gli artisti a indagare all’interno del panorama sacro fondamentalmente la tematica della sofferenza e del sacrificio, rappresentando la figura di Gesù e della sua passione. Il ritorno del Cristologico e la conseguente riscoperta del Vangelo in seno anche alle rappresentazioni teatrali volgono fondamentalmente a un Cristo a due facce. Il Gesù Nazareno contemporaneo da un lato risulta rigoroso e severo, caro ai conservatori religiosi, auspicante d’un Verbo opposto ai movimenti di liberazione; dall’altro un Cristo benevolo, misericordioso e che perdona, assetato di giustizia e dunque parte integrante dell’immaginario laico. Questo moderno movimento di ripresa iconografica si estese oltre i confini nazionali, coinvolgendo l’Occidente, al di là del panorama figurativo, invadendo la società civile e politica, quanto le arti letterarie e qualsiasi tipo di media moderno, come cinema e teatro.

La prassi novecentesca

Indagando nello specifico la frattura epistemologica all’interno della dimensione, similmente nel Novecento vi fu uno scioglimento delle certezze e delle matrici attorno alle quali si concretizzava il panorama scenico, dovendo necessariamente sopperire a nuove proposte avanguardistiche. Ed è così che i rapporti tangibili tra arte e logica vennero rivoluzionati per contrapporsi ad un naturalismo mimetico che non soddisfava le necessità dell’uomo moderno, in un nuovo rapporto che rovescia la logica razionalistica tradizionale. Tracciandosi dunque di un novello sentimento del sacro, conciliando in esso le atempori aspirazioni umane, nonché comuni alla forma primordiale del teatro, rispetto all’infinito e all’incondizionato, riferendovisi attraverso la simulazione di una fenomenologia religiosa. I drammaturghi del XX secolo, difatti, vennero conciliati dalla comune volontà di tendere a un astratto superiore all’uomo pur di contrastare la simulazione naturalistica sulla scena, ormai sterile e vana rispetto ai disagi e le inquietudini dell’uomo. Ci fu così la necessità di un linguaggio nuovo, in forma e contenuto, un vero e proprio atto di autenticità da parte del teatro, per ritrovare la matrice di necessità sociale che ne ha sancito la nascita. Antonin Artaud a quel tempo intuì che il teatro doveva sviluppare questa via autentica, eterea e pura che era propria solo alle religioni.

“Spezzare il linguaggio per raggiungere la vita, significa fare o rifare il teatro; ciò che importa non credere che questo atto debba rimanere sacro, val ea dire riservato a pochi, bensì credere che non tutti possono compierlo, in quanto esso esige una preparazione”

(Artaud, 2000).

E per raggiungere questo scopo bisognava scardinare il quotidiano e la consuetudine, rompere ogni forma di razionalismo rappresentativo, per ricongiungersi al vero significato di arte. Alberto Manco definì questo processo teatrale come una “sacralizzazione dell’interno del fatto teatrale” (Manco, 2000), denunciando come fino a quel momento si fosse inscenato il mito attraverso linguaggi che non sono propri dello stesso. Concordando con il maestro teatrale Grotowski che nella sua ricerca novecentesca cercò di perseguire e ritrovare la necessità e l’urgenza di un nuovo teatro, nella sua antica forma Sacra. Lo stesso Manco si è interrogato se innanzi a questa nuova urgenza di riforma teatrale si fosse assistito in qualche modo a una desacralizzazione del sacro, ovvero della vecchia forma tradizionale, ma questo sta solo all’atto teatrale stesso mostrarlo (cfr. ibidem). Seppur dalla storia del teatro occidentale fosse emerso nel tempo un dissidio particolare con la religione, che ha spesso condannato come eretico il fatto teatrale, vi sono di certo esistiti appurabili esempi di una conciliazione tra i due. Osservando invece il panorama contemporaneo, è più facile riflettere un teatro che ha inglobato le dimostrazioni religiose nella sua messinscena, interiorizzando per esempio la ritualità anche nei processi di lavoro laboratoriale extra-scenico, attraverso un processo difficilmente verificabile prima del secolo novecentesco. Forme nuove di teatralità hanno preso piede proprio alla riconsiderazione di determinati riti, puntando a una visione nuova.

Il Teatro Laboratorio di Grotowski

Di questo, il fenomeno più lampante fu sicuramente la ricerca che partì da Teatro Laboratorio di Grotowski, che passando per Eugenio Barba giunge sino ai giorni nostri, dimostrando l’efficacia di un nuovo assetto della sacralità all’interno della dimensione sociale del teatro. Contrariamente a ciò, esistono esperienze rappresentative relative a media altri rispetto al teatro, che riconsiderano l’oggetto religioso in maniera del tutto innovativa, surreale e sicuramente rischiosa. In controtendenza rispetto all’etica morale rigorosamente pudica e austera derivanti dalla matrice religiosa che permea inevitabilmente la nostra educazione sociale, emergono opere cinematografiche come Il Cristo in gola, di Antonio Rezza in contro tendenza, audaci e di rottura anche nel tempo presente.

Il Cristo in gola – La strumentalizzazione del profano come negazione della deificazione dell’icona

“Antonio Rezza è l’artista che fonde totalmente, in un solo corpo, le due distinzioni di attore e performer, distinzioni che grazie a lui perdono ogni barriera, creando una modalità dello stare in scena unica, per estro e a tratti per pura, folle e lucida genialità”

(Biennale Teatro di Venezia, 2018).

Con queste parole è stato premiato nel 2018 Antonio Rezza, al conferimento del Leone d’Oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia. In maniera lungimirante, infatti, sono stati puntati i proiettori su un artista eclettico e versatile, che nella sua carriera a partire dalla fine degli anni Ottanta ha spaziato dal teatro alle performing art, sino al suo debutto cinematografico nel 2022 con Il Cristo in gola. Opera grazie alla quale Rezza si conferma inidoneo alla massa, muovendosi ostinatamente in una direzione verso cui, sapientemente, nessuno avrebbe azzardato. Questo film è il prodotto del lucido scetticismo permeato nella sua personalità, la quale non appartiene a tempo alcuno né per idee né per modalità; ragione per cui tutto può permettersi, senza risultare fallimentare o fuori luogo, fin quando fedele a sé stesso. Il film è il racconto della nascita e della vita di Gesù Cristo, svolgendosi però in una maniera impossibile da collocare in alcun panorama cinematografico italiano né tantomeno europeo. Fuori anche dal sistema della logica produttiva, in quanto il regista decise di scrivere, produrre e distribuire in maniera del tutto autonoma il suo prodotto. Il Cristo di Rezza, interpretato dallo stesso, riassume in sé il rovesciamento cosmico dell’esistenza, apportando sullo schermo una lampante opposizione, implicando una negazione della divinità (e dell’autore stesso che la interpreta), in quanto non possiede la sua virtù più riconoscibile: la Parola. La figura di Gesù Cristo ruota attorno all’entità mistica del Verbo, la Parola che si fa predicazione, insegnamento, morale: il valore attraverso il quale Egli assume in sé la dimensione divina e onnipotente.

Sottratto questo, Rezza lascia al suo Cristo solamente il gesto soprannaturale, rappresentato nella pellicola mediante un’ottica surreale, come tipicamente avviene nelle sue opere. Ma se Rezza dai suoi personaggi appartenenti all’iconografia Sacra sottrae la valenza divina, ovvero la Parola, in realtà sta compiendo un’operazione molto più complessa e sottile di quella che potrebbe parere un goliardico silenziamento e animalizzazione delle figure. Nel momento in cui Rezza priva della Parola divina, nega in maniera provocatoria l’effettiva valenza divina dei personaggi stessi. Inoltre, privando lo stesso Cristo della Voce in quanto mezzo comunicativo, priva anche sé stesso (interpretandolo), zittendo l’artista che agisce nella scena contemporanea in maniera incompresa e apparentemente delirante. Rappresentato in tal maniera dall’annunciazione dell’arcangelo Gabriele sino al Golgota, il Cristo in gola mette in discussione attraverso una modalità provocatoria la base portante della complessiva cultura occidentale.

In una prima fase è possibile riflettere un plausibile riferimento pasoliniano, almeno per la scelta delle ambientazioni, ponendosi in confronto con Il vangelo secondo Matteo (1964), per poi muoversi in maniera autonoma e autoriale, quasi concorrenziale. Difatti non risulta che Rezza nutrisse un interesse verso l’antropologia del sacro, conducendo dunque un lavoro in nome di un intellettualismo ateo. Sincera, e non solo di sfida, è la sua dichiarazione secondo cui fare un film su Cristo è una tipologia di esperienza che tutti dovrebbero imporsi, in quanto si può condurre una generale riflessione diegetica sulla cultura Occidentale. La blasfemia, la messinscena profana o apparentemente eretica in realtà non sono i fulcri d’attacco contro la religione che Rezza voleva mettere in piedi con questo film. Egli non compie un attacco al Cristo, non lo rifiuta, ma in qualche modo ne conserva la pietas resa abilmente mediante gli artifizi del teatro della crudeltà che pare aver ereditato da Artaud. Egli confuta in realtà l’icona, non in quanto sacra ma in qualità di immagine, operando così anche una critica alla deificazione, anche del cinema stesso.

Antonio Rezza e Stefania Saltarelli in Il Cristo in gola.

È una crocifissione gridata, poiché l’uomo, secondo il pensiero ateo, avendo creato il sacro si è dannato da solo, in una condizione esistenziale tra urla e sguardi ossessi, alla ricerca di una redenzione. Prima di Antonio Rezza è difficile individuare qualcuno che si fosse posto, sotto il giudizio sociale, in una posizione così espressamente atea e non laica nella rappresentazione della figura di Cristo. Seppur ampiamente criticato da certi che hanno vissuto il film come un’opera eretica, altri hanno sicuramente sospinto il pensiero al di là della trama stessa, cercando di individuare verso cosa il regista stesse realmente cercando di criticare. Ma quel che è certo è che Il Cristo in gola non è solamente una delle opere più innovative, trasgressive e coraggiose degli ultimi tempi, ma è sicuramente anche una delle più efficaci rappresentazioni dell’immagine nel cinema italiano, esprimendo una dicotomia riflessiva tra religione e medium. E alla fine abbiamo un Cristo che dopo aver deditamente costruito la propria croce, con passione e dolore, finisce per inchiodarvi il proprio figlio, nuovamente senza parole, poichè solo l’umano ha davvero voce nella storia dell’umanità.

Il Principe costante – La “via blasfema” come conduzione della ricerca spirituale nel teatro contemporaneo

“L’attore non deve illustrare ma compiere «un atto dell’anima» tramite il suo organismo. Si aprono così, davanti a lui, due alternative estreme: egli si può vendere, disonorare, il suo essere concreto e «incarnato» facendo di sé un oggetto di prostituzione artistica; pure può donare sé stesso, santificando il suo essere concreto e «incarnato»”

(Grotowski, 1993).

La teoria e la prassi grotowskiana nel panorama novecentesco ruotano attorno al principio per cui l’elemento centrale della creazione del linguaggio teatrale sia l’attore nella propria totalità psicosomatica: il “teatro povero” è un teatro nel quale son stati banditi costumi, scenografia, trucco e così via, che verte unicamente attorno al corpo dell’attore. Il suo è un progressivo procedere per sottrazioni, giungendo sino a una sola correlazione assunta come vera e immutabile: i rapporti fra gli uomini, che si configurano come la relazione che lega vittima e carnefice, e che dunque è assunta come dato ontologico. Per sottrarsi a ciò, secondo il drammaturgo, era necessario sottrarsi all’azione, isolandosi dal contesto storico-sociale per abbandonarsi a un’estasi nella quale è possibile percepirsi come amore assoluto. Incarnando questa prospettiva teatrale, Grotowski ha inevitabilmente assunto la profonda religiosità cristiana per cui l’eroe non è colui che si scontra con la realtà attivamente, ma che passivamente vi si oppone con resistenza sino all’olocausto; salvando così il proprio mondo di valori, senza però degenerare la realtà stessa. Jerzy Grotowski nella Polonia degli anni Sessanta riformula il teatro come rito differente dal religioso, ma che ugualmente conduce lo spettatore alla conoscenza esistenziale, coincidente con l’atto dell’estasi. La matrice del suo laboratorio coincide con l’esperienza del sacro, non unicamente legata a una religione ma bensì al desiderio di vivere l’altro rispetto alla propria esistenza. Inoltre, il teatro in veste di rito, permette all’uomo di sfondare la barriera del proprio tempo nella misura in cui consente di ripetere atti sacralizzati, ovvero la iterazione di un gesto, che si presuppone primordiale, compiuto illo tempore.

La messa in scena grotowskiana de Il principe costante di Calderón de la Barca (anche foto sotto).

Grotowski tende a una purificazione verticale attraverso una ricerca teatrale che viene condotta personalmente per ricercare un proprio “io storico”, aggredendo i complessi collettivi che la società ci somministra, attraverso un subconscio e l’accrescere di un superego, attraverso miti che non sono l’impalcatura dello spirito, ma che vengono ereditati da religioni, cultura e le nostre differenti derivazioni antropologiche. Desumiamo che nel teatro grotowskiano la dominante sia la componente magico-religiosa che non è trasposta in segni, ma è essa stesso segno: nell’atteggiamento magico-religioso le realtà assunte, conservano le caratteristiche intrinseche ma mutano di essenza: da ciò si desume che l’attenzione è volta all’essenza, divinità o forza misteriosa che sia. Come osservato da Jan Mukarovsky una caratteristica fondante del segno magico-religioso è la transustanziazione, ovvero la dottrina per cui pur conservandosi le caratteristiche degli oggetti, ne muta l’essenza. L’esempio più esplicativo è sicuramente il principio che conferisce un senso al sacrificio della messa: il pane e il vino trasmutano nel corpo e il sangue di Cristo, in qualità della trasformazione dell’essenza, senza però mutare la loro forma originaria di acqua e vino. Possiamo asserire che possono fruire del segno configurato secondo una funzione magico-religiosa soltanto gli iniziati, ovvero coloro che conoscono i termini entro cui possa avvenire una transustanziazione. Secondo il metodo di formazione attorica che Grotowski ha appellato come “via negativa”, l’interprete non si limita a offrire il proprio essere nudo a qualcosa di indefinibile, ma è lui stesso che, attraverso l’olocausto, aspira a parteciparvi raggiungendo un’estasi; che lo spettatore percepirà come “transluminazione” dell’attore. In un’intervista di Marianne Ahrne del 1992 Grotowski si sofferma su concetto di blasfemia:

“Il blasfemo è il momento del tremito, si trema quando si tocca qualcosa che è sacro. Forse è già distrutto, distorto, deformato e comunque rimane sacro. Il blasfemo è un modo per ristabilire i legami perduti, per ristabilire qualcosa che è vivo”

(Ahrne, 1998-1999).

L’ambiguità sussiste nella valenza questa volta costruttiva della via blasfema, come innesco di una possibile epifania del sacro, come ne fosse l’annunciazione di una rinnovata vitalità. Grotowski dunque impiega il blasfemo come mezzo di riesumazione di una profonda sacralità rimossa, evitando alcuna finalità profanatoria.

“Sì, il blasfemo per molto tempo è stato essenziale, ma bisogna vedere la differenza tra blasfemo e profanazione. Profanazione è non avere rapporto con il sacro, prenderlo in giro, utilizzarlo per obiettivi molto bassi: questa è la profanazione. […]

E questo atteggiamento è come un alito di vita. Grazie ad esso siamo in grado di sperimentare una sorte di drammatico allontanamento dalle nostre radici, e al contempo di confermarci in quelle radici”

(ibidem).

La necessità di Grotowski era dunque implicare nel suo lavoro una blasfemia che incarnasse il coraggio di cercare il sacro nel suo rovesciamento ludico, nello scacco del suo annientamento, senza confluire in una religiosità fideistica o al fatalismo scettico. Questo risulta essere l’unico modo per riesumare una relazione vivente con la sacralità, ritrovando, dentro il vuoto indagato, qualcosa di ancora vivo. È la via della negazione che in Grotowski conferma l’esistenza stessa del Sacro. Essendo il rapporto fra gli uomini il fulcro dell’opera grotowskiana, ponendo idealmente il rapporto fra vittima e carnefice, l’eroe si sottrae al tentativo di integrazione da parte dei carnefici, rompendo il piano esistenziale, negandolo. Ed è secondo questa linea che si configura la più complessa opera teatrale di Grotowski Il principe costante, del 1965, tratto dal dramma di Calderón de la Barca e dalla riscrittura in versi da parte del romantico polacco Juliusz Slowacki.

Ne Il principe costante il sentimento è la conseguenza del dramma, che si verifica per effetto della complessa costruzione intellettuale accentuata nella costante antitesi tra l’uomo e la misericordia divina. L’apice della vicenda è la Caritas, la percezione dell’eterno identificato nell’amore assoluto, apice di un sentimento religioso esperito e raggiunto attraverso un sacrificio purificatore (raggiungimento dell’estasi di cui parlavamo pocanzi). Nel dramma calderoniano il carattere di conflittualità della situazione proposta allo spettatore ha origine nella tensione che sorge quando il Principe Fernando viene posto dinanzi al progetto di conquista della cattolica Ceuta da parte degli infedeli. Lo spettacolo avviene in uno spazio rettangolare, recintato da pareti lignee su tre lati, all’interno dei quali è posta una pedana. Gli spettatori siedono al di là delle pareti, su delle panche dalle quali possono guardare dall’alto in basso, in una indotta fruizione voyeuristica. In questo ambiente agiscono sopraffazione e resistenza passiva del principe, che rifiuta ogni violenza e convenzionalità.

Il tutto sottolineato dai semplici costumi degli oppressori: scuri, con stivaloni, che esprimono la sicurezza e la fiducia nella violenza come forza. Al contrario il principe indossa un abito bianco come sacrificale, portando un drappo rosso come sudario. Il principe Ferdinando è un eroe positivo, in sé vige l’assenza di conflitti, presenti invece al di fuori della sua personalità. Don Ferdinando non è solo il martire che offre sé stesso in sacrificio per salvare Ceuta, ma è anche il guerriero orgoglioso cui è permessa la crudeltà in nome della causa per la quale si batte. Da queste prime osservazioni è possibile cogliere il riferimento alla figura di Cristo che Grotowski inscrive nelle attitudini del suo protagonista. Quando Don Ferdinando viene catturato, il re moro gli promette la libertà in cambio della città di Ceuta; il rifiuto da parte del Principe lo porterà a essere trattato come schiavo, sperando che la sua degradazione lo piegasse alla richiesta. Il mirabile discorso di Ferdinando al momento del rifiuto dello scambio, porta a evincere la concezione della storia come disegno della divina provvidenza, e dunque disegno metafisico, trascendente l’uomo; il dovere si pone qui come scelta che non ha altra alternativa che accettare o negare la legge di Dio, ossia la propria religiosità. In don Fernando questo conflitto è nullo, poiché egli accetta le ragioni del proprio sacrificio.

“[…] perché re, fratello, mori, cristiani, sole, stelle, cielo, terra, mare, vento, fiere e monti sappian tutti che oggi un principe costante, fra sventure e pene, esalta la fede cattolica, s’inchina alla legge di Dio; perché quando di mantener Ceuta non ci fosse altra ragione che quella di conservar la sua chiesa consacrata alla eterna Concezione di Colei ch’è regina e signora dei Cieli e della terra, io sarei pronto nel nome suo benedetto a dar non una ma mille vite in sua difesa”

(Calderon De La Barca, 1961).

Possiamo osservare che il testo non è finalizzato a concretizzare una resistenza da parte di don Ferdinando verso il martirio, ma è la sua totale accettazione, sfociante in una passione cristica, in ciò che lui patisce e in quello che i suoi carnefici gli fanno patire. Dunque il dramma è il dramma stesso del martire che si offre in olocausto per amor di Dio, ed è scacciato dagli uomini che proprio nella condizione del martirio vedono l’eroe in quanto diverso da loro. Specialmente nell’adattamento teatrale di Grotowski, la vita e la morte vengono designati come progetto divino, e l’esistenza stessa dell’uomo, del principe, ne fa parte. Egli dunque compie in nome di ciò l’estremo gesto: il rifiuto della morte come liberazione dal male terreno e la posteriore accettazione della stessa come ultima accettazione totale del martirio, fino all’ estasi – olocausto.

“[…] la morte. E questa ti chiedo perché i cieli esaudiscano il mio voto di morir per la fede. Tu potrai supporre che questa sia disperazione […], ma non è invece che il desiderio di dar la vita in giusta difesa della fede e di sacrificare a Dio anima e vita insieme; quindi quantunque chieda la morte, questo desiderio me ne discolpa. Perché io anche se soffrirò maggiori tormenti, patir più fame, anche se questi stracci non arriveranno più a coprire le mie carni, fermo debbo rimanere alla mia fede, perché essa è il sole che mi illumina, essa è la luce che mi guida e il lauro che mi incorona. Tu non devi trionfar della chiesa: di me, se vuoi, trionfa pure: Dio difenderà la mia causa, perché, io difenderò la sua”

(ibidem).

Risulta ambiguo e al contempo rivoluzionario e moderno come la santità del principe costante sia una santità laica, poiché seppur in nome dell’amore verso Dio, è sofferta nella condizione umana, terrena. La sua è una vera e propria degradazione sociale: da nobile diviene prigioniero, poi schiavo, sino a divenire oggetto, di umiliazione e violenza. La santità e la passione simile a un Cristo nella versione grotowskiana è riassumibile nella capacità di Ferdinando di spogliare sé stesso, cadere dalle proprie realtà sociali e storiche per giungere a una liberazione nella percezione dell’amore. È il concetto di liberazione che assume la sua santità come laica, poiché si tratta di una sofferenza non vissuta con la consapevolezza di un premio ultraterreno, ma vissuta solo in nome di un amore appartenente alla condizione umana. La fine operazione che Grotowski ha compiuto sul testo calderoniano implica una cancellazione di ogni connotazione storica della vicenda, in cui il principe non appare più come il principe cattolico in lotta con i mori, bensì come l’Uomo-Cristo in lotta con gli altri, vinti dalla corruzione, dalla violenza e dalla perdita della purezza. Questi vorrebbero castrare il principe proprio come è stata castrata la loro morale, ma la resistenza passiva e la passione di Don Ferdinando trionfano. Tale cancellazione non avviene a livello sintattico, di variazione della parola e dunque sul livello testuale dell’opera, ma agisce sul livello gestuale e tonale. Ovvero il sistema gestuale dell’attore e la sua organizzazione dei toni e suoni condensa nuovi significati, creando uno spazio nuovo. I tre atti del testo in Grotowski si riducono a uno, in cui il tempo e lo spazio si vanificano anch’essi, in maniera indeterminata, in quanto il tempo della vicenda è un tempo psichico e dunque non cronologicamente scandibile; similmente il luogo è uno spazio scenico polivalente. Lo spettacolo è descritto come

“alternanza regolare di sequenze mimate e di sequenze parlate; talvolta bruschi cambiamenti d’atmosfera. Nelle sequenze pari che incominciano con una flagellazione rituale accompagnata da litanie, il principe è di volta in volta il Cristo oltraggiato, il Redentore, il prete che rimette i peccati. Nelle sequenze dispari il principe accompagna con pianti e gemiti da neonato una danza della corte e si dà a pratiche di penitenza”

(Jacquot, 1970).

Grotowski sceglie di rappresentare quest’opera come atto autentico, che autenticamente accade davanti allo spettatore, affinchè anch’egli ne faccia delle associazioni personali, rendendolo autentico per la propria vita ed esperienza. Il lavoro compiuto con l’attore Ryszard Cieslak nei panni del principe non era di tecnica interpretazione mimetica, bensì è stato un personaggio generato dalle profonde motivazioni interiori dell’attore. Egli, dunque, opera su sé stesso un processo di transunstanziazione consistito nell’auto-liberazione dagli stereotipi, conquistando un denudamento totale. Violandosi, offrendosi come olocausto, e anche questa volta percepito come atto di amore metafisico. Cieslak è un sacerdote di sé stesso, anche per i diversi rinvii al rito della messa durante la messinscena, così come i rinvii alla passione. Esiste una sostanziale differenza però nella natura delle due opere, in particolar modo nelle conclusioni. Se nel testo di Calderón il sacrificio del principe assume una connotazione positiva, non solo per sé stesso ma per l’intera Cauta che ne eredita la salvezza, in Grotowski il disegno della divina provvidenza assume una diversa connotazione. Lì il sacrificio del principe è fine solo a sé stesso senza incidere su una salvezza sociale, condannata anch’essa a un ineluttabile massacro eterno. Egli ci palesa così la realtà dei rapporti umani, al di fuori di una sfera divina, cristallizzati in una perpetua dinamica tra vittima e carnefice.

La mistica del corpo

La ricerca di un linguaggio teatrale autonomo, di riscritture e gestualità che sia, viene evocata attraverso una mistica del corpo che viene inevitabilmente a ritualizzarsi secondo gli schemi della liturgia cattolica. Possiamo concludere osservando come assieme a linguaggi gestuali e vocali, la via blasfema risulta la modalità prediletta da Grotowski, che opera su una matrice religiosa traducendola al presente, operando una “relazione vivente col sacro” (Grotowski, 2006). Come abbiamo potuto osservare, Grotowski aveva a cuore distinguere un atto di profanazione da un fenomeno di blasfemia, come presente nei suoi spettacoli che in qualche modo portano legami col sacro. Diciamo che la via blasfema di Grotowski in qualche modo è un complesso e lungo lavoro di trasformazione della memoria del sacro, di un qualcosa (che anche nel teatro stesso) che è stato progressivamente desacralizzato, sino a oggi, reso indisponibile sino all’alienazione della nostra contemporaneità. “Mostrami il tuo Uomo e io ti mostrerò il mio Dio” è una citazione di Teofilo di Antiochia che Grotowski sovente usava ripetere, chiarificatrice della sua volontà di mostrare attraverso il teatro l’unità dell’uomo, in questo caso, tra i tanti artifici, attraverso la blasfemia. L’atto profanatorio in qualche modo restituisce umanità, operando una dialettica contraria alla negazione del rapporto con la sacralità. Grotowski, nel suo teatro, agisce un luogo sospeso tra la vita e la finzione, una profanazione agita nel rituale, in cui l’Uomo non viola Dio, ma tende a lui nella propria ricerca di verità esistenziale.

- Marianne Ahrne, Intervista a Jerzy Grotowski (1992), trascrizione dalla puntata, andata in onda il 26 giugno 1994, dedicata al Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski della serie a cura di Mario Raimondo Cinque sensi del teatro. Cinque monografie sulla filosofia del teatro, produzione Rai-Radiotelevisione Italiana, in Teatro e Storia n.20-21, Bologna, 1998-1999.

- Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio e altri scritti, Einaudi, Torino, 2000.

- Calderón De La Barca, Il principe costante, in Teatro, trad. it. Di F. Carlesi, Firenze, Sansoni, 1961.

- Jean Jacquot, Introduction a Le prince constant in Les voies de la création théatrale, vol. I. Edizione di C.N.R.S, Parigi,1970.

- Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Bulzoni Editore, Roma, 1993.

- Jerzy Grotowski, Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969, La casa Usher, Firenze, 2006.

- Alberto Manco, Teatro, rito e religione nel secondo novecento, Napoli, I.U.O, 2000.

- Vanda Monaco, Grotowski o della negazione, Roma, Samonà e Savelli, Roma, 1972.