“Nel jazz le persone chiave sono gli strumentisti virtuosi che improvvisano le loro composizioni e i leader e gli organizzatori visionari […] che creano condizioni e contesti musicali stimolanti. […] John Surman è insolito nel combinare i ruoli di visionario e virtuoso, ed è questa duplice funzione che lo ha reso una figura così importante nella scena britannica: non solo ha fatto lui stesso della musica meravigliosa, ma ha anche ispirato e incoraggiato molti altri musicisti”

(Ian Carr, 2008).

Sarà stato per il rapporto storicamente privilegiato con le sue ex colonie, sia dal punto di vista economico che politico, oppure per la lingua comune, fattore assai decisivo per le connessioni, gli stimoli e contaminazioni culturali in genere, fatto sta che la Gran Bretagna è sempre stata un passo più avanti rispetto al continente europeo nello sviluppare e reinterpretare le correnti musicali provenienti dagli Stati Uniti. Senza nulla togliere alle varie scene francesi, italiane, tedesche, olandesi, svedesi, l’ampio numero e l’altissima qualità media del jazz britannico è indiscutibilmente hors catégorie, per usare un termine ciclistico caro ai francesi. E non bastassero i costanti e proficui contatti con il jazz americano, i jazzisti inglesi hanno avuto dalla loro anche la forte impronta portata dalla piccola legione sudafricana in esilio a Londra negli anni Sessanta, in grado di stimolare ulteriormente e in direzioni nuove e inedite il patrimonio jazzistico inglese. Se poi vogliamo anche aggiungere l’effetto dirompente avuto su tutto il panorama culturale dall’esplosione del rock, dai Beatles in poi, con il quale la scena jazz comunque condivideva strade, negozi, locali, festival, insomma una vicinanza anche geografica che spesso si traduceva in rapporti e collaborazioni musicali, nonché influenze reciproche, allora sembra chiaro che il jazz britannico ha effettivamente posto le basi per una sua propria e forte identità ponendosi quasi come una sorta di contraltare al dominio afroamericano.

Una biografia intrecciata con la storia del jazz britannico

Tra i molti esponenti del jazz britannico il nome di John Surman è tra quelli più noti, non solo in termini di popolarità ma anche dal punto di vista artistico, forte di una sua distinta personalità, formatasi nel corso degli anni grazie ad una prolifica attività live e discografica, e alle innumerevoli collaborazioni. Nato nel Devon il 30 agosto del 1944, Surman ha studiato al London College of Music passando velocemente dal clarinetto al sassofono baritono e clarinetto basso, oltreché sassofono soprano. Il suo percorso musicale può benissimo rappresentare, in maniera sintetica, le tappe e le caratteristiche del jazz britannico: dalle frequentazioni blues con Alexis Korner alle collaborazioni orchestrali con Mike Westbrook, dai linguaggi neo bop a fianco di Ronnie Scott e Stan Tracey alle scorribande jazz rock di Extrapolation, storico album del chitarrista John McLaughlin, fino ai territori free di The Trio con Barre Phillips e Stu Martin, i Brotherood of Breath di Chris McGregor, gli esperimenti con le nuove sonorità del synth negli SOS con Mike Osborne e Alan Skidmore (ma anche con Jack DeJohnette), fino a toccare un certo mondo etno folk e l’estetica ECM della quale rappresenta uno degli artisti di punta. Un percorso così vario e intenso da essere, per l’appunto, una sorta di sintesi della rapida evoluzione del jazz britannico, passato in pochi anni dal trionfo del Trad Jazz alla rivoluzione del free. Tra le caratteristiche specifiche del mondo dell’improvvisazione inglese c’è il frequente uso di ensemble orchestrali, o comunque formazioni larghe, che innovano consistentemente la tradizione delle big band.

“L’attenzione di un pianista come Tracey per la scrittura orchestrale è significativa della presenza e dell’importanza che le big band hanno sempre avuto in Inghilterra (giustificata da una certa tradizione sia classica, anche antica, che popolare nell’uso degli ensemble di fiati) e che continuano ad avere anche a ridosso della fase in cui si va sviluppando la nuova musica improvvisata europea, fra anni Sessanta e Settanta. Musicisti come il pianista Mike Westbrook, il bassista Graham Collier, il trombonista Mike Gibbs (rodesiano bianco, di nascita), i due canadesi trapiantati nel Regno Unito John Warren (sax baritono) e Kenny Wheeler (tromba), il batterista John Stevens (con lo Spontaneous Music Ensemble), il contrabbassista Barry Guy (con la London Jazz Composers’ Orchestra) e il pianista di provenienza sudafricana Chris McGregor sono tutti impegnati nella conduzione di larghi ensemble…”

(Onori, Brazzale, Franco, 2020).

È proprio in questo contesto che possiamo inserire Flashpoints and Undercorrents, doppio album pubblicato dalla mai troppo lodata Cuneiform e che vede John Surman a capo di un tentetto, in una registrazione effettuata ad Amburgo presso la sede della NDR, la radio della Germania del Nord, il 18 aprile del 1969. La formazione è una sorta di who’s who del jazz inglese: oltre al leader ai sassofoni soprano e baritono e al clarinetto basso, abbiamo Mike Osborne al contralto, Ronnie Scott e Alan Skidmore al tenore (quest’ultimo anche al flauto), Kenny Wheeler alla tromba e al flicorno soprano, Malcom Griffiths al trombone, Harry Miller al basso, Alan Jackson alla batteria. In più, Erich Kleinschuster al trombone e Fritz Pauer al piano, entrambi di provenienza austriaca. Va subito detto che la musica contenuta in questo doppio album è di valore assoluto: ben registrato e con un altissimo livello sia compositivo che esecutivo, un vero gioiello da ascoltare con cura e ripetutamente. Gli arrangiamenti brillanti, energici, con una capacità unica di mutare colori e sonorità, usando i timbri delle ance e degli ottoni spesso in call and response, intrecciando temi e costruendo background ricchi di tensioni, rendono immediatamente riconducibile all’estetica del jazz britannico, e in particolare alle formazioni orchestrali sopra brevemente citate, questa musica.

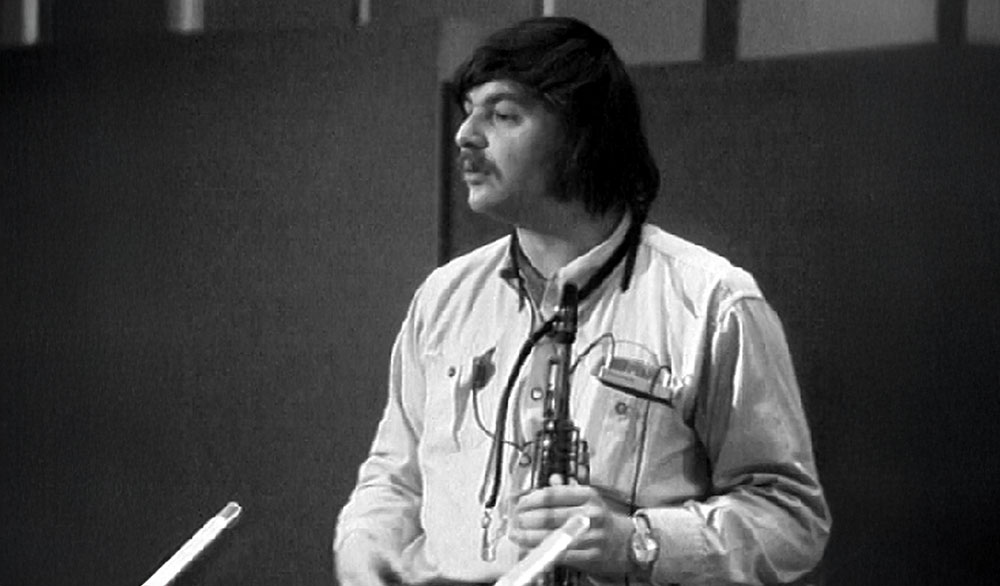

John Surman durante la seduta in studio del 18 aprile 1969 (Courtesy of Cuneiform Records).

John Surman durante la seduta in studio del 18 aprile 1969 (Courtesy of Cuneiform Records).

Si prenda ad esempio Dallab, scritta da Kenny Wheeler: una ballad evocata dal morbido suono del trombettista e caratterizzata da un inquieto e denso arrangiamento, con background di fiati a colorare vividamente l’andamento del brano e il movimentato solo del pianista Fritz Pauer. Un’identità inequivocabile, una maestria nel dosare le voci strumentali, nell’esaltare particolari momenti del brano, nel contrappuntare i soli, in breve un’eleganza e una ricercatezza che possiamo per l’appunto dire tipiche del jazz britannico. Al quale certo non mancano l’energia e il furore, come nel brano di apertura del secondo cd, Background, con un torrenziale ed esplosivo Alan Skidmore al sassofono tenore ad aprire le danze in un contesto di assenza di un vero e proprio tema ma con una serie di background di differenti fogge che si introducono in spazi free. Hallo Thursday e Mayflower giocano invece su stilemi coltraniani, con inizi e introduzioni modali ai quali seguono un intreccio tematico con il clarinetto basso di Surman in evidenza e, per quanto riguarda il secondo brano, un incalzante motivo suonato dalle ance con susseguente risposta degli ottoni, e da cui emerge un solo energico e spettacolare di Surman al soprano. In ambedue i brani va sottolineato l’avvolgente e creativo ruolo della ritmica, con Harry Miller preciso e instancabile, che attornia la pulsazione ritmica rendendo l’accompagnamento sempre diverso e originale, perfettamente in sintonia con Alan Jackson, batterista versatile e collaboratore assiduo dello stesso Surman, ma anche di Keith Tippett, Mike Westbrook e Michael Garrick tra gli altri. Puzzle invece si segnala per un attacco da big band post bop, furente e devastante, con due notevoli soli di trombone: il primo, molto probabilmente Malcom Griffiths, inanella frasi su frasi a un ritmo vorticoso, persistente, mentre Erich Kleinschuster, del quale va sicuramente ricordato il suo sestetto, autore di pregevoli dischi con ospiti quali Joe Henderson o Art Farmer, lavora più sull’effettistica, sull’inquieto, con una sorta di macchie di inchiostro su un telo increspato. A conclusione, il tempestoso solo della batteria di Jackson, anche qui in splendida evidenza.

Surman e Alan Skidmore nel corso della seduta di registrazione (Courtesy of Cuneiform Records).

Surman e Alan Skidmore nel corso della seduta di registrazione (Courtesy of Cuneiform Records).

Non poteva mancare, in questa opulenza di suoni, ritmi ed espressività, il contralto di Mike Osborne, autentica forza della natura con un suono pungente, penetrante, fluente, e che sul tenue Where Fortune Smiles, a nome di Surman, delinea un tema ai limiti dello struggente, mantenendo lo stesso mood nel solo, esaltando i momenti più melanconici e lavorando spesso sul registro acuto dello strumento. A seguire, la tromba elaborata, ricca e fraseggiata di Wheeler e il morbido sassofono tenore di chiaro stampo bop di Ronnie Scott. Particolari, per motivi diversi, sono Beyond Hill e Aqua Regis, entrambi di Surman: il primo viaggia con un andamento funkeggiante e con un breve ma irresistibile riff di organo elettrico dal sapore beat, con uno Skidmore eccezionale sui sovracuti e in un serrato dialogo con Osborne. Il secondo è un calderone free con fiati zampillanti e una ritmica che lavora sotterraneamente alternando timing a episodi liberi in sintonia con i fiati. Un’ultima menzione va fatta per Gratuliere, scritta da Fritz Pauer, dall’atmosfera rilassata, misurata, che fa risaltare ancor di più l’essenziale e dinamico lavoro di Harry Miller al contrabbasso, qui anche in un solo caratterizzato da note lunghe, pause e fraseggi veloci, e il virtuosismo poetico di Surman al soprano.

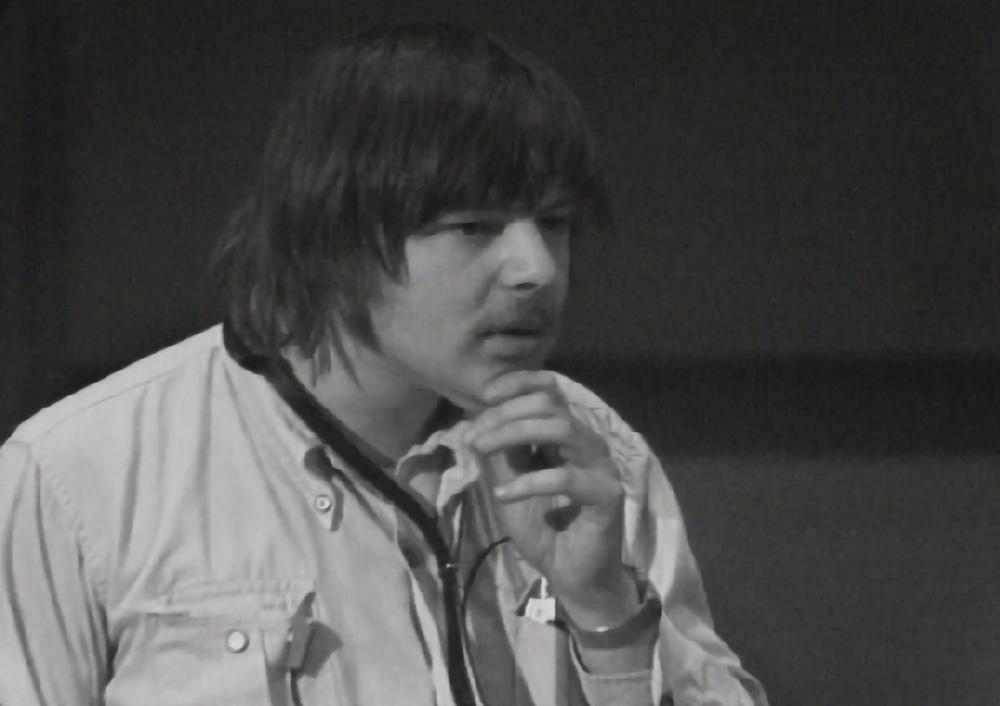

Surman sempre ripreso nel corso delle registraizoni del 18 aprile 1969 (Courtesy of Cuneiform Records).

Surman sempre ripreso nel corso delle registraizoni del 18 aprile 1969 (Courtesy of Cuneiform Records).

Flashpoints and Undercurrents è un lavoro che rispecchia fedelmente il magico momento che attraversava Surman, e con lui buona parte della scena britannica; un periodo ricco di collaborazioni, di uscite discografiche, di concerti, ma anche di preziosi riconoscimenti internazionali, primo fra tutti l’ingaggio da parte di Miles Davis di Dave Holland e di John McLaughlin. Surman, l’anno prima di queste registrazioni, aveva ricevuto il premio quale miglior solista al Montreaux Jazz Festival, e registrato il primo album a suo nome, l’eponimo John Surman, uscito poi nel 1969 per la Deram, insieme ai suoi storici collaboratori presenti anche in questa nuova uscita, come Harry Miller, Malcom Griffith, o Mike Osborne. Il 1969 rappresenta un anno fondamentale per la carriera del sassofonista del Devon perché, oltre a registrare un ampio numero di album, alla fine decide di lasciare il Regno Unito e formare un trio di stampo free insieme al batterista Stu Martin e al contrabbassista Barre Phillips, il The Trio brevemente accennato sopra, con il quale contribuirà a elaborare e definire un’estetica jazz europea. Da questo momento in poi la carriera di Surman è una costante ascesa verso l’affermazione e il consolidamento di una figura di musicista di alta levatura, originale, con un suo suono pienamente riconoscibile al baritono, al clarinetto basso e al soprano.

Una voce originale fattasi largo tra giganti

Va a suo grande merito l’essere riuscito a costruirsi un proprio stile su tre strumenti in parte secondari nella storia del jazz, ma che proprio per questo hanno avuto una vera e propria ipoteca stilistica da parte di personalità forti e dominanti: Gerry Mulligan al baritono, Eric Dolphy al clarinetto basso, Sidney Bechet, con le doverose aggiunte di Steve Lacy e John Coltrane, al soprano, sono stati quasi assolutamente egemoni nell’esplorazione delle sonorità e nello sviluppo stilistico di questi particolari strumenti musicali e dai quali è stato molto difficile prescindere. John Surman è stato uno tra i pochissimi, se non l’unico, a svincolarsi da questa egemonia, certo prendendo le mosse dai suoi predecessori, ma sviluppando una propria riconoscibile cifra stilistica. Resta da aggiungere, per completare il discorso sul momento magico vissuto da Surman in quel periodo, che nel marzo del 1969 (ma pubblicato dalla Deram nel 1970), il sassofonista aveva registrato il secondo album a suo nome, How Many Clouds Can You See, presenti tra gli altri Barre Philips, il pianista John Taylor, il sassofonista John Warren, il trombettista originario delle Barbados Harry Beckett oltre, naturalmente, ai suoi storici collaboratori. Mentre il 17 aprile dello stesso anno, cioè esattamente un giorno prima di questo Flashpoints and Undercurrents, sempre negli studi della NDR di Amburgo e sempre con la stessa formazione, Surman aveva registrato già una parte del materiale qui presente, poi pubblicato nel 2011 dalla Cuneiform in cd e in dvd, con il video dell’intero concerto, con il titolo Flashpoint – NDR Workshop – April 1969. Ovviamente, medesimo straordinario e mirabile livello, a dimostrazione dell’estrema abilità ed espressività raggiunte da quella formazione di autentici fuoriclasse. Una due giorni da conservare e ascoltare con passione.

- Chris McGregor’s Brotherhood Of Breath, Chris McGregor’s Brotherhood Of Breath, Soundvision, 2013.

- John McLaughlin, Extrapolation, Polydor, 2017.

- S.O.S., S.O.S., Ogun, 2006.

- John Surman, John Surman, Deram, 2008.

- John Surman, How Many Clouds Can You See? Deram, 2008.

- John Surman, The Amazing Adventures Of Simon Simon, ECM, 2019.

- The Trio, The Trio, Belle Antique, 2017.

- Ian Carr, Music Outside, Northway Publications, London, 2008.

- Duncan Heining, Trad Dads, Dirty Boppers and Free Fusioneers, Equinox Publishing, Sheffield, 2012.

- Luigi Onori, Riccardo Brazzale, Maurizio Franco, La storia del jazz, Hoepli Editore, Milano, 2020.

- Mike Pearson, Conversations in British Jazz, Soundworld Publishers, Chelmsford, 2004.

- John Wickes, Innovations in British Jazz, Soundworld Publishers, Chelmsford, 1999.