“Come è dolce essere una nuvola che galleggia nell’azzurro”, cantava con voce cristallina e inquietante Dorothy Moskowitz alle soglie del Maggio francese e nel bel mezzo di molte, tantissime altre cose. Versi iniziali di quella Cloud Song incastonata a metà del primo lato di un ellepì, il primo e l’unico degli United States of America, pietra miliare della psichedelia elettronica che non ebbe ai tempi un’edizione italiana. Una band di culto che ha lasciato un segno inversamente proporzionale alla sua esistenza: tanto breve fu la sua attività, quanto ancora vitale e sorprendente l’invenzione sonora che concepì. Vita brevis, ars longa, può ben dirsi per quei ragazzi e non è una frase fatta; lo ha sancito il tempo da vero gentiluomo, che come tale si è confermato ai nostri tempi dando inizio a un’altra storia ricca di fascino, finendo ai nostri giorni per assumere le forme di una vera è propria epifania. Come definirla altrimenti? Epifania nel suo significato primigenio di manifestazione (ἐπιϕάνεια), palesarsi. È quanto avvenuto la sera dell’11 maggio scorso sul palco del Teatro San Leonardo di Bologna che ha visto entrare in scena Dorothy Moskowitz assieme agli United States of Alchemy, ensemble condotto da un esploratore sonoro di lungo corso, il compositore piacentino Francesco Paolo Paladino. Riapparizione dopo un tempo enorme, perché tale è da intendersi un’assenza del genere in un’era dominata dalla velocità. Un tempo forse trascorso su quella nuvola, o come riferiscono le cronache terrestri impegnato a comporre musiche per produzioni teatrali per bambini, e a insegnare musica nelle scuole, approdando felicemente alla pensione, per poi trovarsi coinvolta da Paladino in questa nuova avventura. Paladino è un‘artista noto fin dagli anni Ottanta come membro degli A.T.R.O.X., autori di una sorta di minimal wave elettronica, e per i Doubling Riders, raffinato progetto di ricerca musicale con un organico cangiante, dedito a musiche d’ambiente, in parte affine a esperienze come Aktuala e Futuro Antico per via delle influenze folk provenienti dai quattro angoli del mondo, in buona sostanza inclassificabile e discograficamente attivo dal 1985 al 1991.

Da sinistra: Tiziano Popoli, Francesco Paolo Paladino, Melissa Falarski, Dorothy Moskowitz, Angelo Contini, Pierangelo Pandiscia, alle spalle di Gino Ape, Giampaolo Verga, Alessandro Fogar. Foto di Massimo Golfieri.

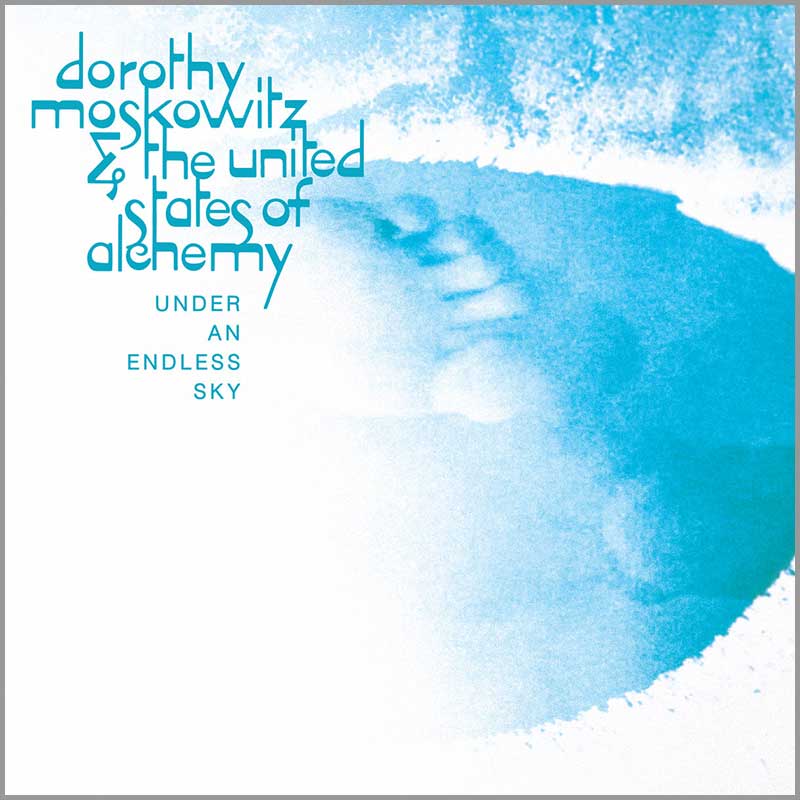

Il nuovo ensemble non poteva chiamarsi diversamente, l’acronimo è omaggio sfacciato, ma d’altronde gli USA sono stati uno degli amori adolescenziali di Paladino. A quella nuvola, sicuramente soffice, galleggiante nel blu pare ispirarsi anche la copertina dell’album realizzata da Maria Assunta Karini. L’incontro è però figlio dei nostri tempi a tutti gli effetti essendo frutto di un incontro del tutto virtuale. Tutto è iniziato nel 2021, quando viene pubblicato un libro di Tim Lucas, The Secret Life of Love Songs. Al volume si accompagna un cd facente funzione di colonna sonora del libro ed è proprio Dorothy Moskowitz a comporne la musica, oltre che eseguirla quasi in solitudine con la lodevole eccezione di Gary Lucas, la chitarra dell’ultima Magic Band di Captain Beefheart. Insomma, non ci si smuove dalla zona del mito rock. Paladino arriva a contattarla tramite Tim Lucas e prende il via uno scambio di file musicali a distanza sulla falsariga di quanto già praticato dal musicista italiano ai tempi dei Doubling Riders, una prassi ampiamente diffusa sin dagli anni Ottanta nell’ambito della industrial culture e passata alla storia con il nome di tape networking. Viene coinvolto sin da subito lo scrittore e paroliere Luca Chino Ferrari autore dei testi che hanno al pari della musica di Paladino fatto breccia nel cuore della Moskowitz. Armonizzando contributi vari, includendo progressivamente un “collettivo virtuale” composto da una dozzina di musicisti, l’incontro ha sortito nel 2023 un album sorprendente, Under An Endless Sky, pubblicato dalla statunitense Tompkins Square. Musica che si smarca dal presente, rifugge il passato, ma tutto sommato non si cura di prefigurare alcun futuro semplicemente perché si pone in un’altra dimensione, contigua alla nostra al pari di una dimensione onirica, sospesa come una nuvola galleggiante nell’azzurro per tornare una volta di più ma senza nostalgia e rimpianti agli United States of America.

Dorothy Moskowitz (foto di Massimo Golfieri).

Dorothy Moskowitz (foto di Massimo Golfieri).

La storia che ha consegnato Dorothy Moskowitz ancor più al mito che alla storia del rock, è difatti la breve, rutilante vicenda legata a quella band; storia anche paradossale, perché non si trattava di una rock band. L’anno in cui inizia tutto è il 1963, quando Dorothy Moskowitz è una giovane segretaria impiegata negli uffici della Red Seal, la prestigiosa etichetta di musica classica della RCA Victor. È allora che fa amicizia con un giovanotto pieno di talento e fantasia, fresco di studi in composizione musicale alla californiana Stanford University. Il coetaneo di Dorothy Moskowitz è Joseph Byrd, trasferitosi a New York dopo la laurea e introdottosi immediatamente nel giro originario del movimento Fluxus. D’altronde lui è a New York per proseguire gli studi e i suoi insegnanti sono Morton Feldman e John Cage. Prende a lavorare alla Capitol e farà in modo di farlo fare anche alla giovane Moskowitz con la quale nel frattempo ha avviato una relazione. Alla fine dell’anno lui torna in California e lei fa altrettanto. I due si perdono di vista ma l’amicizia rimane, cosicché quando nel 1967 Byrd comincia a ideare quello che diventerà il progetto United States Of America, il pensiero torna a lei. Gli USA nacquero per volontà di Joseph Byrd, oggi compositore di spessore, sin da giovane, si è detto, sperimentatore curioso. Sulle prime è con lui un anarchico irriducibile, Michael Agnello, poi se ne andrà perché niente affatto incline a qualsivoglia compromesso con le major. C’era una prima sezione ritmica, composta da Stuart Brotman al basso e Craig Woodson alla batteria, ma anche Brotman andrà per altri lidi. Soprattutto, Byrd immaginò che per quel suo progetto fosse ideale la voce algida di Dorothy Moskowitz. Il resto è storia. Byrd assume il violinista Gordon Marron, il bassista Rand Forbes e chiama in qualità di ospite il tastierista Ed Bogas. Quanto a lui, si armò di un modulatore ad anello, di una sorta di proto-sintetizzatore, di microfoni a contatto e nastri preregistrati. Il disco venne pubblicato dalla Columbia. In Italia apparve una antologia promozionale della CBS intitolata That’s Underground, un mosaico degli artisti su cui la casa discografica puntava. Affianco a Bob Dylan (Highway 61 Revisited), Leonard Cohen (Suzanne), Blood Sweat & Tears (My Days Are Numbered), e via dicendo, comparivano anche gli USA con l’acidissima Hard Coming Love, magnificamente cantata dalla giovane Moskowitz.

Il resto è fine della storia, gli USA si disintegrarono fra incomprensioni e venti di burrasca, Dorothy Moskowitz rimase a far musica con Country Joe McDonald and His All Star Band, altro primattore della scena alternativa statunitense dei Sessanta, uno dei partecipanti all’assemblea rock di Woodstock come Country Joe & The Fish. Il tempo di un ultimo lampo, un long playing registrato per la Blue Koala assieme al pianista Bill Fregulia, proprietario della piccola etichetta, giusto una raccolta di standard del jazz e poi chiusa anche quell’esperienza, il sipario calò. Per oltre mezzo secolo, Dorothy Moskowitz è sparita dalle scene, discograficamente assente e nessuna esibizione, sebbene il suo legame con la musica non si sia mai interrotto. La musica l’ha studiata e insegnata, ma la carriera si concluse allora. Oggi da ottuagenaria è tornata firmando il suo primo album solista, Rising to Eternity, pubblicato in seguito all’uscita del disco con gli United States of Alchemy e con un altro lavoro coevo assieme al compositore svedese Retep Folo, nom de plume di Peter Olof Fransson, un mini album ricco di accenti esoterici come ben premesso dal titolo: Afterlife. Tutto ciò in definitiva ha fatto sì che alla serata bolognese la definizione di concerto andasse strettissima. La dimensione epifanica, rituale, è apparsa chiara sin dall’introduzione strumentale, quasi un’evocazione, una chiamata, una convocazione all’evento anche per il pubblico oltre che per gli otto musicisti chiamati da Moskowitz e Paladino per l’occasione, alcuni già presenti sull’album.

Il programma della serata ha fornito anche una sostanziosa anticipazione del nuovo album tuttora in lavorazione, Monastir and Songs of Compassion, proponendone ben cinque brani che lasciano intravvedere un maggiore equilibrio tra l’impiego di strumenti acustici e quello dell’elettronica (assai discreet per mano dello stesso Paladino e di Alessandro Fogar); una sintesi ulteriore tra forma canzone cucita su misura per la voce di Dorothy Moskowitz (evidentissima soprattutto in Our Need of Consolation), improvvisazione (notevoli i contributi di Tiziano Popoli e Angelo Contini) e musica d’ambiente dai toni quasi cerimoniali, lambenti a tratti quella da meditazione, dovuta anche alla presenza in grande stile di una formazione che a quel tipo di ascolti profondi è dedita da sempre, gli Henten Hitti, ovvero Pierangelo Pandiscia, Gino Ape e Giampaolo Verga, in concerto coadiuvati da una seconda voce profonda, quella della figlia di Dorothy: Melissa Falarski. Va detto in sintesi: una prova impeccabile da parte di tutti, con gli affondi ancestrali di Pandiscia e Ape, le striature classiche di Verga, quelle di sapore jazzistico di Contini e Popoli, i trattamenti sonori di Fogar e Paladino e l’amalgama vocale in casa Moskowitz Falarski. Inevitabile il paragone tra i brani pubblicati su disco e le versioni proposte in concerto, a iniziare dal monumentale brano eponimo, assai più esteso su disco, ma molto più vibrante dal vivo, attenuando quell’eerie soffuso nel disco dai suoni elettronici e dando vita a un crescendo intenso e coinvolgente.

Apriva l’album e chiudeva il concerto, un cerchio chiuso e un altro riaperto dal bis affidato all’ultimo brano del disco, Unknown to Ourselves, accorata riflessione sull’umana condizione. Un brano che va a spegnersi tra un rarefatto frinire, voci di grilli nella notte, gli stessi che aprivano la Cloud Song degli USA. Un nesso non ricercato, come ammesso dallo stesso Paladino, ma che ha reso ineludibile un medley, regalando una riedizione a oltre mezzo secolo di distanza di quell’incantesimo in musica. Un secondo bis, davvero fuori programma, ha visto l’ensemble cimentarsi con un’improvvisazione finanche trascinante, prima che il cerchio si chiudesse del tutto. Spirituale, ancestrale, intima e riflessiva, la cerimonia sonora di Dorothy Moskowitz and The United States of Alchemy va annoverata tra gli ascolti profondi che ci offre questo scorcio di XXI secolo, attimo di quiete nel frastuono feroce di un mondo vieppiù violento per ricordarci come recitano i versi di Chino Ferrari che siamo “passengers of night / on a one-way journey unknown” (Unknown to Ourselves).

- Dorothy Moskowitz, Rising to Eternity, Tompkins Square, 2023.

- United States of America, United States of America, Esoteric, 2021.