Al completamento della mitosi una cellula si sdoppia, dalla sua materia emerge una forma nuova e identica a quella di partenza. Il materiale genetico, la matrice, informa il processo. Le due cellule condividono uno stesso intento – almeno finché, lungo il percorso, un nucleo non è corrotto e si trasforma in materiale tumorale. Anche lì, nuove mitosi hanno luogo, voraci e catastrofiche. Uno stesso intento, una stessa funzione rispondono alla domanda: in che relazione stanno le copie rispetto alla matrice? A livello cellulare, i corpi sono dispositivi tecnici con fini precisi. La loro molteplicità è diretta da stringhe di codice che informano la loro esistenza. A livello del corpo umano, di un corpo maturo, che cosa può voler dire una mitosi? The Substance, la nuova opera di Coralie Fargeat, è un film il cui protagonista è la materia. Condivide con il filosofo Jean-François Lyotard, nel suo Sulla possibilità di pensare senza corpo (cfr. Lyotard, 2001), una preoccupazione: che interessi ha la materia, e che regole impone alla nostra cognizione? Lyotard si chiede, sull’onda dei discorsi sull’intelligenza artificiale e sulla computazione degli anni Ottanta: si possono trasferire il pensiero e la cognizione su un supporto diverso da quello biologico di cui siamo forniti? Si può separare la mente da tutto il resto? Si può pensare senza corpo? The Substance, con un’operazione simile, domanda: si può pensare con più corpi?

Coralie Fargeat in contesto

Coralie Fargeat, quarantotto anni, con il successo di The Substance si trova alla sua seconda opera cinematografica, da regista e sceneggiatrice. La sua prima opera, Revenge (2017), è un film rabbioso di una rabbia sanguinosa e cieca, raccolto attorno alla rivalsa della protagonista verso un tentato omicidio e un realizzato stupro. Seppure la critica ne abbia lodato il carattere femminista vista l’appropriazione da parte di Jen (interpretata da Matilda Lutz) della violenza appartenuta, per esempio, a Liam Neeson in Io vi troverò, la vendetta dipinta da Fargeat alla sua prima opera si limita a scambiare le pedine mantenendo lo stesso gioco. Lettura applicabile a Quentin Tarantino nel dittico di Kill Bill (2003/04), o Stephen King in Notte buia, niente stelle (2010), il femminismo della Fargeat sarebbe analogo all’animalismo di una storia in cui maiali, mucche, pecore, galline si ribellassero al pastore e prendessero possesso della fattoria con forconi e tizzoni, per poi instaurare lotte di potere e d’autorità che regolamentino la nuova vita dopo la rivoluzione. Si è mai chiamato George Orwell animalista? Forse allora non è il femminismo la lente attraverso cui accedere al lavoro di Coralie Fargeat.

Un cast scelto con cura

The Substance vede il ritorno sul grande schermo di una efficace Demi Moore, accanto all’astro ormai consolidato di Margareth Qualley e all’esperienza di Dennis Quaid. Fargeat non sceglie le sue interpreti a caso: Demi Moore condivide con il personaggio che interpreta, Elisabeth Sparkle, qualcosa di molto intimo – non fatica, lo spettatore, a riunire le due parabole in un’unica funzione – così come Qualley ammicca a sé stessa con Sue, e alla sua rapida e inesorabile scalata alle vette di Hollywood. È un modo di intendere il lavoro dell’attore essenzialmente differente dal method acting di, per esempio, Daniel Day Lewis: non si ha da costruire un inconscio comune immergendosi nella vita del proprio personaggio, ma si ha da già condividerne uno in partenza. Per Fargeat è necessaria una certa autenticità, una certa mutualità, il tocco introspettivo che solo chi è una certa cosa può mostrare e comprendere (cfr Fargeat, 2024). Quando Jim Carrey, come racconta nel documentario Jim & Andy, entra in conflitto fra ciò che egli è e ciò che interpreta in Man on the Moon (Forman, 1999) – il comico che gli è stato così tanto di ispirazione, Andy Kaufman – lo fa perché nel lavoro di interpretazione egli arriva un punto di contatto fra attore e personaggio. Quando l’attore canadese afferma: “all’improvviso ho pensato: ‘Ti sentivi così bene quando eri Andy’. Perché eri libero da te stesso. Eri in vacanza da Jim Carrey” (Smith, 2017), egli mette in gioco tutto il senso dell’incarnazione necessaria al lavoro interpretativo, accanto alla realizzazione che tale incarnazione non è solo a senso unico – mette in gioco possibilità posturali, sensoriali, percettive, e pensanti del corpo. Quando Qualley e Moore si guardano negli occhi con furia e terrore, Fargeat vuole farci percepire che esse vedono davvero una sola persona divisa in due. Esse pensano loro stesse attraverso il corpo dell’altra – “If it is so easy to lose Jim Carrey, who is Jim Carrey?” (ibidem).

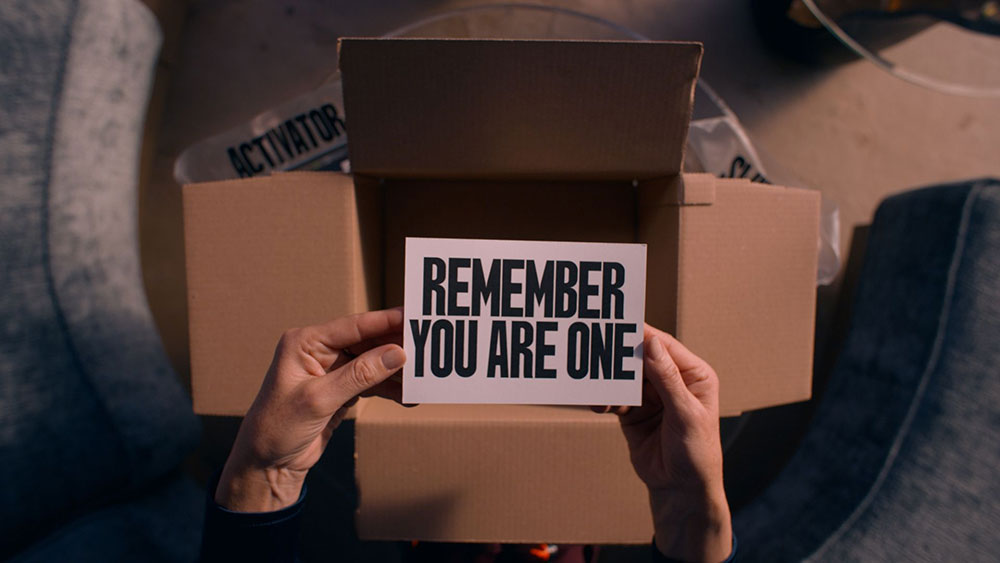

The Substance si caratterizza per una certa semplicità narrativa: la protagonista Elisabeth Sparkle è una star del cinema e della tv in declino per la vecchiaia, messa alla porta dal produttore Harvey (Dennis Quaid), desideroso di portare alla ribalta una nuova giovane dal corpo sbocciato. La soluzione è l’uso della Sostanza, capace di offrire a chi se la inietta la possibilità di creare, per mitosi, la versione migliore di sé – seppure con il vincolo di seguire regole rigide. Le due versioni di Elisabeth, due corpi per una sola psiche completamente dipendenti l’una dall’altra, devono alternarsi di sette giorni in sette giorni e l’una deve prendersi cura dell’altra. Regola più cruciale: ricordarsi di essere una. Fargeat farà di tutto per far percepire allo spettatore come l’unità della coscienza traballi fin da subito, creando un gioco efficace di specchi fra Elisabeth-Sue e Moore-Qualley: le prime manifestano velocemente la loro indipendenza l’una dall’altra, proprio grazie al fatto che le seconde mettono in atto una danza molto intima che le spinge a confondersi in un’unica personalità. L’invidia, l’avidità, l’odio – può affermare lo spettatore con certezza a chi appartengono, al personaggio o all’interprete? Agli occhi della regista, la domanda sembra del tutto superflua, come se il solo attore efficace fosse colui che condivide col suo personaggio uno stesso inconscio.

Identità riprodotta: il corpo e la cognizione

In un intervento sul senso e valore della disciplina psicoanalitica, Slavoj Žižek cita la preoccupazione dello psicanalista britannico Adam Phillips sul fatto che il lavoro di analisi sia rivolto alla cosiddetta conoscenza di sé, così come all’illusione della possibilità di ridurre la propria sofferenza (Žižek, 2019). Phillips si contrappone sia a Freud che, in un certo senso, a Lacan, quando afferma che l’ossessione di conoscere sé stessi, di essere in grado di raccontare una storia completa e coerente di sé, sia un’operazione autistica di chiusura e, ancor più pericolosa, di legittimazione di questa chiusura – per dire: conoscere è bene, conoscersi è buono, se mi conosco sono retto e giusto, e sono uno. Il soggetto capace di narrarsi coerentemente è così un soggetto morale, anche se la storia che narra non può che essere una sua propria simbolizzazione, e una improntata al fine di limitare la sofferenza. Žižek segue con attenzione Phillips: immergersi in sé stessi è il contrario esatto di una illuminazione. È piuttosto l’accoglimento di una luce nera, l’abietto che noi siamo anche e che possiamo essere e che siamo stati, il crogiolo di ciò che apprezziamo e che non possiamo sopportare di noi stessi sulla base del modo in cui abbiamo interagito con il nostro mondo, e questo ha interagito con noi. Phillips suggerisce allora che il senso dell’analisi dovrebbe essere quello di insegnarci a soffrire, e che si può soffrire, facendoci ridere del poco che noi siamo in quanto semplici individui, seguendo Charlie Chaplin: “La vita è una tragedia se vista in primo piano, ma una commedia in campo lungo”.

Soffrire, dice Phillips, non è che uno dei tanti modi che l’umano possiede per percepire la propria presenza e differenza. Non metaforizzare, come dice Lacan, ma relativizzare, cambiare scala. La nostra finitudine e fragilità assumono un carattere assolutamente comico, al di là della depressione che Melanie Klein designa come momento di guarigione e apertura alla trasformazione (2012, [1957]), la scoperta che la causa dell’unicità di un individuo spesso è frutto di una repressione di sé stessi; pur di appartenere o adeguarci a qualcosa, finiamo a mutilarci. L’individuo, posto di fronte a ciò che ha fatto di sé, ha ben poche possibilità di rasserenarsi – la sua esplorazione è molto più, per così dire, una discesa infernale nell’inferno che ha costruito lui stesso. Avvolto da una selva oscura, la sua discesa apre alla Commedia. The Substance non riesca a esprimere orrore senza coltivare, costantemente, una risata grottesca.

Fargeat fa una scelta definita: la Sostanza non trasforma, ma divide. Due corpi per una psiche – ricorda di essere una. Nella regola dell’anonimo personaggio che fornisce la Sostanza vi è tutta una premessa che trascende efficacemente la superficie della narrazione: la psiche e il corpo esistono in un qualche ordine di relazione non trascurabile e non discutibile. Non ci si può non concedere il pensiero di una tangente, nell’idea di Fargeat, che tocca le questioni dell’Intelligenza Artificiale per come la nostra cultura è finita a discuterne animatamente, con detrattori, millenaristi, fanatici, sostenitori. A chi appartiene l’intelligenza? A chi appartengono il pensiero e la coscienza – ovvero, chi pensa? Il corpo, o cos’altro? Non il lyotardiano si può pensare senza corpo?, ma un analogamente tagliente si può pensare con più corpi?

Sue, che scoprirà con terrore di essere assolutamente dipendente dal corpo vivente di Elisabeth, diventa la forma attraverso cui Coralie Fargeat dice la sua non tanto (o soltanto) sulle questioni della cultura massificata come i canoni di bellezza, il rifiuto dell’invecchiamento, gli standard dello show business e altri cliché di cui si tratta da decenni (e forse ben di più), ma sulla enorme fragilità (o incomprensibilità) dell’identità. Il piano del discorso si sposta dal conflitto fra aspettative culturali e immagine identitaria, a quello ben più scivoloso della guerra interiore fra un l’Io ideale e tutta l’ampiezza di ciò che un individuo è, ciò che accetta, rifiuta, agghinda, maschera. Una cosa è che gli altri ci giudichino inadeguati – un’altra è che lo facciamo noi stessi. Ma c’è davvero differenza?

La questione dell’identità come posta da Fargeat si conclude con un colpo sublime: un corpo unico, quello del mostro Elisa-Sue, non equivale in alcun modo a un’unica psiche. Ma ancora, come premessa, il riutilizzo della Sostanza da parte di Sue che cerca di salvarsi dall’aver cominciato a cadere a pezzi, manifesta come la nuova versione “perfetta” non possa più essere un corpo ulteriore, ma la crasi materiale di Elisabeth e Sue – un abominio, il risultato della scissione completa fra le due versioni della stessa psiche. Scissione che si realizza soltanto nel momento in cui una delle due parti sopprime l’altra. Come ricorda Freud in lungo e in largo – uno dei pochi cardini di stabilità del suo percorso teoretico – l’inconscio è indistruttibile. L’ideale, Sue, va in pezzi sotto i colpi non della realtà (Sue è assolutamente reale, biologicamente concreta), ma della sua inconsistenza narrativa. Come emerge dall’intervista che Sue intrattiene nel suo momento di slancio massimo, ella non ha una storia che non sia in opposizione e sostituzione a quella di Elisabeth. Ciò che è soppresso ritorna con i tratti schizoidi di un mostro.

Identità e direzioni del desiderio

Cosa significa allora ricordare di essere una? Fargeat introduce un elemento in maniera molto sottile, ma ripetuta, in costante sottofondo: l’accesso all’unità, all’identità, è questione di memoria. Non di percezione, non di ragionamento, non di sentimento: di memoria. Ma che cosa è che si deve ricordare? Cosa significa ricordarsi l’unità, quando chiaramente ciò che mi sta dinanzi è un altro corpo – il mio altro corpo? Il suo? Il nostro? Sostituto o originario? Mio figlio, fatto dalle mie cellule, sono io? Sue è il desiderio realizzato di Elisabeth – colei che, al contrario dei timorati dello Stalker (1979) di Tarkovskij, che hanno paura di realizzare i propri più profondi desideri, valica ben felicemente la soglia della Stanza. Alle due versioni è lasciato il compito di ricordare che esse derivano da un’origine comune, e che questa origine emerge dalla sottomissione completa di Elisabeth a un sistema culturale – mai messo in discussione nel film: non c’è nessuna frustrazione, nessuna contrapposizione nei confronti di Harvey o dello showbiz.

L’uno che va ricordato non è allora quello dell’Io, assemblaggio immaginario dei caratteri che l’individuo si attribuisce o che gli vengono attribuiti, che rifiuta o che gli vengono rifiutati. L’Io di Sue non è l’Io di Elisabeth: non c’è nulla che esse possano ricordare su questo piano. L’uno è l’inconscio, l’origine comune del corpo pensato dall’Altro – Harvey, gli azionisti, gli spettatori e i telespettatori – e il corpo vivente di Elisabeth, un corpo sottomesso completamente al discorso dell’Altro. È infatti solo nel momento in cui emerge Sue, riadeguamento del corpo alle richieste dell’Altro, che Elisabeth può permettersi di marcire davanti alla tv e ingozzarsi, poi di odiarsi, di stropicciarsi il viso, di fallire. La mitosi emerge come una possibilità – quella di scoprire ciò che si è sempre stati, un discorso d’altri, e forse di emergere come soggetto concreto libero (o consapevole) dell’alienazione.

L’ultimo capitolo apre alla possibilità, in questo senso, di un lieto fine. Nel confrontarsi con ciò che Elisabeth Sparkle è in Sue – un’effigie televisiva, una vedette – qualcosa emerge nel momento in cui la prima sfiora la possibilità di “terminare l’esperienza”. Elisabeth e Sue diventano davvero due in quel momento: ciò che devo essere e ciò che sono. Perché la Sostanza non funziona di nuovo? E perché il suo malfunzionamento genera un corpo mescolato di due presenze? Spingiamoci a dire: perché non c’è più un solo desiderio. Prima, Elisabeth desiderava il desiderio dell’Altro – la bellezza, la prestanza, l’essere adeguata ai riflettori. “La versione migliore di te” aveva nella mente di Elisabeth una chiara connotazione, un senso definito. Alla fine non è più così; avvizzita dall’avidità di Sue, Elisabeth sogna di tornare sé stessa, mentre Sue di perpetuarsi. L’alleanza originaria, ciò che va ricordato, è distrutta. L’abominio che ne deriva è la traccia di un conflitto finalmente presente fra un soggetto e la sua alienazione. Come a dire: si è uno solo in (minimo) due.

Ne Sulla possibilità di pensare senza corpo, Lyotard si inerpica in svariate obiezioni circa la realizzabilità di un trasferimento del pensiero su un supporto differente da quello corporeo, ovvero sulla possibilità di una continuità identitaria fra l’umano biologico e il suo possibile sostituto artificiale. Gioca due ruoli, il filosofo francese: sia quello del sostenitore di un transumanesimo che passi dall’Intelligenza artificiale, sia quello del critico, che sottolinea come sia il corpo stesso la condizione di possibilità del pensiero. Senza le pulsioni corporee – piacere, dolore, fame, sete – il pensiero potrebbe diventare un processo sterile e meccanico, privo di profondità emotiva e di significato esistenziale. Un pensiero dei problemi, per così dire, occupato solo dalla futura morte solare. Paranoia al silicio. Con The Substance, Fargeat fa qualcosa di molto simile, ma più radicale; la questione non è soltanto la separabilità fra il pensiero e il corpo generico, ma fra il primo e il corpo specifico. Nel momento in cui Elisabeth si sdoppia per evitare di soffrire della sua inadeguatezza, ella guadagna la possibilità di diventare davvero una, causa di sé stessa. Non attraverso una ossessiva esaminazione di sé, ma attraverso l’intuizione – che invero mai giunge a realizzarsi completamente – di essere stata pensata invece che aver pensato sé stessa e il proprio corpo. Se per Lyotard il pensare senza corpo è un’impossibilità, per Fargeat pensare con più corpi è la chiave per costituire un soggetto responsabile di ciò che è. Ogni corpo è sempre pensato – da molteplici direzioni, da molteplici desideri.

- Melanie Klein, Invidia e gratitudine, Giunti Psychometrics, Milano, 2012.

- Namrata Joshi, ‘I love to pair humour, horror’ says director Coralie Fargeat. Intervista su The New Indian Express, 19 novembre 2024.

- Jean-François Lyotard, L’inumano. Divagazioni sul tempo, Lanfranchi, Milano, 2001.

- Chris Smith, Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton, 2017.

- Slavoj Žižek, On Psychoanalysis, 31 agosto 2019.