Un robot comme il faut, senza grilli per la testa, scrupoloso nell’osservare le tre leggi asimoviane, assolve un compito tanto semplice quanto prezioso per gli esseri umani, ai quali non torcerebbe mai neppure un capello: la consegna di pacchi a domicilio. È il robot, o meglio l’androide con sembianze femminili, protagonista di Whispering Star di Sion Sono, una vicenda raccontata, senza mai discostarsi da un minimalismo formale di grande rigore, dal prolifico regista giapponese: un elogio della lentezza.

Lei è Machine ID 722 Yoko Suzuki e viaggia a bordo dell’astronave Rental Spaceship Z in compagnia del computer di bordo, anch’esso vigile e senziente come un essere umano, ma che parla da una plancia su cui poggia un apparecchio che somiglia a una vecchia radio a valvole. È un buon compagno di viaggio e non potrebbe essere altrimenti dal momento che i viaggi che intraprendono sono lunghi, lunghissimi, sarebbero estenuanti per gli umani, non per le macchine, ma non si può mai dire. Le macchine sono insondabili, neanche sappiamo se sognano pecore elettriche, tant’è che il computer di bordo a un certo punto perde colpi, come il suo lontanissimo parente Hal 9000 in 2011, Odissea nello spazio, ritornando a ragionare per bene solo in seguito all’intervento di Machine ID 722 Yoko Suzuki; un pronto soccorso provvidenziale e attento a non urtare la suscettibilità del compagno di viaggio. Sono distanze incommensurabili quelle percorse dalla navicella spaziale, che vanta un design tra i più graziosi mai visti nella storia della fantascienza: quello di una tradizionale casa di legno giapponese. Quasi superfluo aggiungere che anche Machine ID 722 Yoko Suzuki ha le sembianze, piacevoli, di una donna del Sol Levante, mentre meno scontato è l’interno dell’astronave. Qui il vintage regna sovrano. Non solo il computer di bordo si annida dentro una radio d’altri tempi, ma l’intero arredo della navicella è grosso modo quello di una cucina anni Cinquanta del XX secolo, ciò che fu il regno della casalinga americana e di tutte le altre prima o poi conquistate dall’american way of life. Anche la plancia è assai simile a quelle installate a bordo delle navicelle dei B movies con tanto di timone. Si vola indietro fino a Jules Verne, in pratica.

Un’elegia lunga infiniti anni luce

Un piccolo mondo antico che viaggia nell’infinito tra un pianeta e un altro per assolvere alla propria missione, un banale lavoro di consegna di pacchi a domicilio ai pochi rappresentanti della razza umana, in un universo abitato per oltre l’80% da robot. Gli umani si scambiano piccole macerie estratte dalla loro vita privata: matite, cappelli, fotografie, vestiti. Lo fanno rifiutandosi di utilizzare il teletrasporto, preferendo il più tradizionale servizio di spedizione postale. Un compito svolto con esemplare efficienza da Machine ID 722 Yoko Suzuki, alla quale però sfugge completamente il senso dell’operazione e sul quale prova a interrogarsi. Meditazione nel corso di un tempo senza misura, che scorre lentamente, scandito da azioni che si ripetono giorno dopo giorno, anche se la ripartizione in giorni è un puro artificio. Il trascorrere del tempo è infatti il primo degli esercizi formali messo in scena da Sono, che apre il film con la preparazione del tè, dal riempire il bollitore per l’acqua alla ricerca delle foglie in un cassetto. Un gesto ripetuto ogni giorno, ma che Sono frammenta, mostrandone un attimo per ogni giorno della settimana. Tutta l’attività a bordo dell’astronave è segnata da una reiterazione sistematica; faccende che consistono nello sbrigare lavori domestici, spazzare, lavare i pavimenti, mentre un rubinetto ostinato sgocciola, insetti imprigionati in una plafoniera, disperati nel cercare un’impossibile via d’uscita. C’è tempo anche per sfogliare una sorta di diario di bordo, tenuto su nastri a bobine di un registratore anch’esso vintage. Diario assai diverso da quello tenuto dal capitano Kirk a bordo dell’Enterprise.

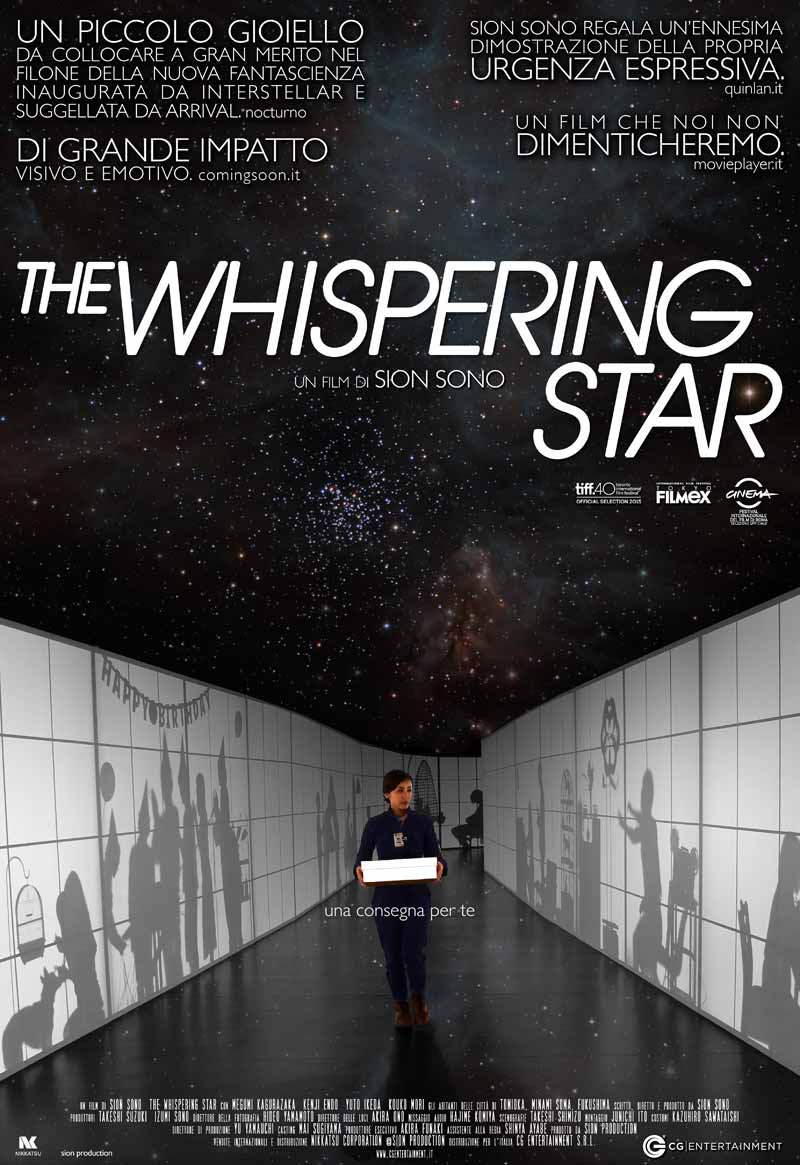

Tutto ripetuto come nelle partiture più radicali delle composizioni di Philip Glass o Steve Reich; giorno dopo giorno, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Un tempo enorme. Rigore formale, inquadrature che insistono sul dettaglio o aprono sui paesaggi dei pianeti in rovina quando è in corso una consegna. Abbacinante il bianco e nero (esclusa una breve sequenza), specie quando Machine ID 722 Yoko Suzuki si reca su Whispering Star, la stella dei sussurri, l’ultimo pianeta abitato unicamente da esseri umani che possono essere uccisi da rumori superiori ai 30 decibel. L’attraversamento della comunità umana, figure bidimensionali scure dietro pannelli chiari, in pratica un doppio nastro di silhouette tagliato da un corridoio, è solo uno degli ammirevoli esercizi di stile, anche se la scena più bella si svolge in una spiaggia frequentata da solitarie creature umane, immobili come statue, inabissatesi nei propri ricordi, mentre Machine ID 722 Yoko Suzuki effettua la sua consegna a un’anziana signora che vende misera mercanzia assopita sul suo banchetto.

Film sulla memoria e sulla rovina, dunque, su quelle del nostro tempo, perché gli scenari ripresi da Sono documentano la desolazione reale dei territori colpiti dal terremoto e dallo tsunami del Tōhoku, e dal conseguente disastro nucleare di Fukushima nel 2011. Alle vittime del disastro è infatti dedicato The Whispering Star.

Film sulla memoria di un genere, perché il tono elegiaco prescelto, il citazionismo diffuso suonano come “c’era una volta la fantascienza”, e forse in quei pacchi da consegnare agli ultimi uomini c’è anche il residuo di quell’immaginazione legata ai miti del progresso, dell’esplorazione, dei conflitti con la macchina e con l’alieno.

È anche e soprattutto un film sulla memoria tout court, sul legame che gli oggetti stabiliscono tra noi e loro, tra noi e noi e chissà anche tra di loro. Un portato di affettività, di senso, di identità reciproche, un groviglio inestricabile di tutto ciò di cui Machine ID 722 Yoko Suzuki avverte la presenza, ma che arriva solo a sfiorare. Umanizzandosi, perché in fondo anche noi umani non andiamo oltre.